Maisäße, Riedhütten und Grünlandschutz – warum die Raumplanung an ihre Grenzen stößt

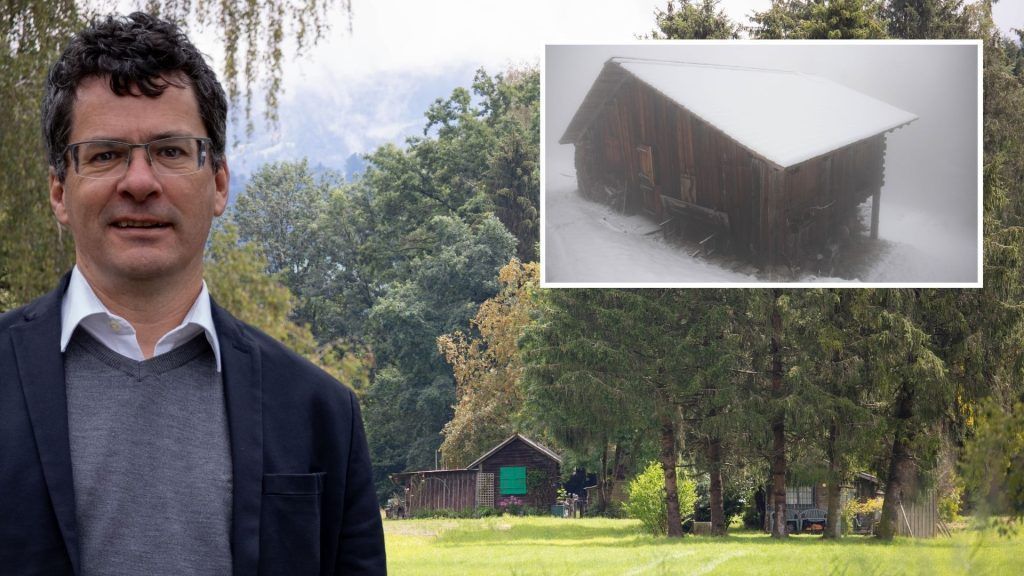

Der gebürtige Dornbirner Raumplanungsexperte Arthur Kanonier (59) von der TU Wien im NEUE-Interview über aktuelle Diskussionen rund um Baurecht, illegale Bauten im Ried oder den Talschaften und die Diskrepanz zwischen Naturschutz und Bodenverbrauch.

NEUE am Sonntag: Beginnen wir mit einer rechtlichen Grundsatzfrage: Welche Grundlagen gibt es für den Rückbau oder Abriss von Maisäßen oder Riedhütten? Was hat sich in diesem Bereich über die Jahrzehnte verändert?

Arthur Kanonier: Zunächst möchte ich erwähnen, dass ich aus Wien komme und mit den aktuellen Vorhaben und Konflikten in Vorarlberg nicht in allen Einzelheiten vertraut bin. Dennoch habe ich vor fast 30 Jahren meine Dissertation zum Thema „Grünlandschutz im Planungsrecht“ geschrieben. Dabei habe ich untersucht, welche Rahmenbedingungen es für Bauten im Grünland gibt. Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen sind das Baugesetz und das Raumplanungsgesetz. Diese beiden Gesetze sind eng miteinander verbunden, da im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens geprüft wird, ob ein Bauvorhaben widmungskonform ist. Zusätzlich kommen das Naturschutzgesetz und das Forstgesetz ins Spiel. Letzteres ist besonders streng, weshalb in Österreich keine zersiedelten Wälder entstehen. Generell gilt: Bauten im Grünland müssen widmungskonform und erforderlich sein. Im Unterschied zu Bauflächen ist die Erforderlichkeit bei Grünlandbauten besonders wichtig. Doch mit den Jahren hat sich viel verändert. Viele landwirtschaftliche Bauten werden nicht mehr genutzt, was zu Konflikten führt, wenn andere Nutzungen angestrebt werden – etwa als Ferienwohnungen oder Freizeitimmobilien. Solche Nutzungen sind in der Regel nicht widmungskonform und rechtlich unzulässig.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

NEUE am Sonntag: Wir kennen zahlreiche Fälle, in denen Investoren versuchen, Maisäße zu erwerben, obwohl sie keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Auch historische oder kulturelle Aspekte spielen eine Rolle, wie beim umgebauten Stall von Hermann Bickel. Wie schwierig ist es für Behörden, eine Verhältnismäßigkeit zu finden?

Kanonier: Sie sprechen einen zentralen Punkt an. Maisäße haben ihre ursprüngliche Funktion, beispielsweise als Lager für den Alpauf- und Abtrieb, vielfach verloren. Gleichzeitig sind sie kulturell und landschaftlich prägend. Doch rechtlich bleibt ein Umbau oder eine Umnutzung ohne Bewilligung rechtswidrig, auch wenn sie über Jahrzehnte bestehen. Die Herausforderung liegt darin, zwischen unterschiedlichen Nutzern zu unterscheiden. Es gibt Investoren, die luxuriöse Ferienunterkünfte schaffen wollen, und eingesessene Landwirte, die in Eigenregie umbauen. Doch aus rechtlicher Sicht bleibt es problematisch. Ein weiteres Problem ist, dass solche sukzessiven Umnutzungen oft nicht bemerkt werden. Die Baubehörde – meist der Bürgermeister – ist jedoch verpflichtet, rechtliche Verstöße zu verfolgen. Eine generelle Lösung für diese Fälle ist schwierig, zumal die Nutzungskonflikte immer intensiver werden.

Das gesamte Interview im Video

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Youtube angezeigt.

NEUE am Sonntag: Wie handhaben andere Bundesländer solche Herausforderungen? Gibt es Modelle, von denen Vorarlberg lernen könnte?

Kanonier: Der Umgang mit rechtswidrigen Bauten im Grünland ist ein Thema in vielen Bundesländern. Manche Bundesländer haben in der Vergangenheit Generalamnestien erlassen, um ältere Bauten zu legalisieren. Doch solche Regelungen wurden meist vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Der Grund: Eine Legalisierung solcher Bauten würde das Planungsrecht aushöhlen. In Vorarlberg gibt es meines Wissens keine solchen Amnestien. Das macht die Situation anspruchsvoll, da es keine Verjährung gibt. Andere Bundesländer haben versucht, solche Fälle durch projektbezogene Genehmigungen zu lösen, doch das ist keine einheitliche Praxis.

NEUE am Sonntag: Wie sieht es bei den Riedhütten aus? Diese werden oft ohne Bewilligung gebaut oder umgenutzt. Welche rechtlichen Besonderheiten gibt es hier?

Kanonier: Die Situation bei den Riedhütten ist ähnlich komplex. Viele dieser Hütten wurden ohne Bewilligung errichtet oder später umgebaut. Auch hier gibt es eine Vielfalt an rechtlichen Rahmenbedingungen. Manche Bauten sind bewilligt, andere nicht, und einige wurden entgegen der Bewilligung genutzt. Die Herausforderung besteht darin, den Wildwuchs zu stoppen, ohne bestehende Kulturlandschaften zu zerstören. Das bedeutet oft, schwierige Entscheidungen zu treffen: Welche Bauten können saniert werden, und wo ist ein Rückbau erforderlich? Diese Abwägungen sind rechtlich und politisch äußerst anspruchsvoll.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

NEUE am Sonntag: Sie sind Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Raumplanung. Welche großen Herausforderungen sehen Sie für die Raumplanung in den kommenden Jahrzehnten, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel?

Kanonier: Der Klimawandel stellt die Raumplanung vor neue Herausforderungen. Früher standen Lawinengefahren oder Hochwasser im Fokus. Heute geht es zunehmend um Hangrutschungen und die Anpassung an rote Zonen. Gleichzeitig steigt der Druck, Freiflächen zu schützen, etwa für Kaltluftströme oder die Landwirtschaft. Die Freiflächen gewinnen immer mehr an Bedeutung, sind aber auch durch steigende Bodenpreise und Nutzungskonflikte stark gefährdet. Es wird wichtig sein, klare Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Flächen zu schützen. Gleichzeitig müssen wir verhindern, dass sensible Standorte durch falsche Bauten weiter beeinträchtigt werden.

NEUE am Sonntag: Wäre es sinnvoll, den Gemeinden bestimmte Kompetenzen zu entziehen oder zentrale Stellen einzurichten, die spezifische Baufragen übernehmen? Und wie könnte man gleichzeitig sicherstellen, dass die fachliche Qualität und der rechtliche Vollzug in den Gemeinden erhalten bleiben?

Kanonier: Die dezentralisierte Struktur in Vorarlberg ist auf den ersten Blick sinnvoll, da die Gemeinden die Gegebenheiten vor Ort am besten kennen. Allerdings stößt dieses Modell in der Praxis oft an seine Grenzen, insbesondere bei rechtlich oder technisch komplexen Fällen wie der Handhabung von Grünlandbauten oder Freiflächen. Ein vielversprechender Ansatz ist die Einrichtung regionaler Bauämter, der in Vorarlberg bereits in einigen Fällen umgesetzt wurde. Dabei bleiben die Gemeinden formal zuständig, können aber auf gebündeltes Fachwissen von Juristen, Raumplanern oder Architekten zurückgreifen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, durch sogenannte Delegierungsverordnungen bestimmte Kompetenzen an übergeordnete Stellen abzutreten. Dies wäre beispielsweise sinnvoll bei Bewilligungen, die naturschutz-, wasser- oder gewerberechtliche Fragestellungen betreffen. Die Forderung nach Entbürokratisierung ist zwar nachvollziehbar, doch in Bereichen mit intensiven Nutzungskonflikten wird es immer komplexe Entscheidungsprozesse geben. Hier ist eine fachliche und rechtliche Expertise notwendig. Das bedeutet auch, dass Gemeinden sich bewusst sein müssen, dass sie bei Versäumnissen – etwa bei der Nichtverfolgung von konsenswidrigen Bauten – haftbar gemacht werden können.

NEUE am Sonntag: Was sind Ihre konkreten Forderungen an die Politik, um die Raumplanung zukunftsfähig aufzustellen?

Kanonier: Es braucht langfristige planerische Vorgaben, um Nutzungskonflikte zu entschärfen. Freiflächen sollten stärker geschützt werden, da sie immer mehr Funktionen übernehmen, sei es für Klimaschutz, Landwirtschaft oder Erholung. Gleichzeitig müssen klare Regeln geschaffen werden, um illegale Bauten zu verhindern und bestehende Konflikte zu lösen.

Zur Person

Arthur Kanonier ist Universitätsprofessor an der TU Wien im Forschungsbereich Bodenpolitik und Bodenmanagement. Er ist Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Raumplanung (ÖGR) und war maßgeblich an der Ausarbeitung der Österreichischen Bodenstrategie beteiligt. Der 59-Jährige stammt aus Dornbirn.

(NEUE am Sonntag)