“Regierungsbildung wird auch unter Ausschluss der FPÖ schwer genug”

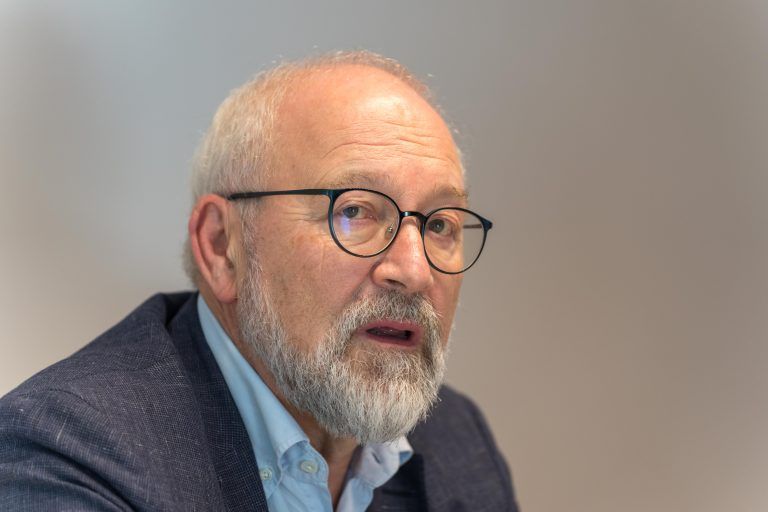

Der deutsche Politikwissenschaftler Herfried Münkler war im Bildungshaus St. Arbogast für einen Vortrag zu Gast. Im Gespräch mit der NEUE ordnet er die Nationalratswahl ein und spricht über fehlende Aufarbeitung der Vergangenheit.

Wie haben Sie die Nationalratswahl in Österreich verfolgt und welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Ergebnis mit der FPÖ auf Platz eins?

Herfried Münkler: Die Beobachtung eines Deutschen ist, es sind ähnliche Ergebnisse wie in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Besonders überrascht hat es mich nicht. Die Österreicher sind in der Entwicklung des Rechtspopulismus mit hohen Ergebnissen seit Haider auffällig nahe an Italien. Ein bisschen leid tut es mir um die liberale Kultur. Wenn man als Deutscher aus intellektuellen Gründen nach Österreich fährt, endet man eher in Wien, und dort wurde auch anders gewählt. Vor 15 bis 20 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Länder, die in der Geschichte des Faschismus eine so herausgehobene Rolle gespielt haben – Italien, Deutschland und Österreich vor dem Einmarsch der Nazis – je wieder in die Nähe von rassistischen, fremdenfeindlichen, autoritären Konzepten geraten.

Alexander van der Bellen hat vor der Wahl angedeutet, Herbert Kickl nicht unbedingt mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Sollte die stimmenstärkste Partei immer den Regierungsauftrag erhalten?

Münkler: Üblicherweise sondiert derjenige, der den Regierungsauftrag erteilt, verteilt, im Vorfeld: Ist es wahrscheinlich, dass der mit den meisten Stimmen in der Lage ist, eine Koalition zu bilden, oder ist es unwahrscheinlich? Von daher gibt es gewisse Gründe, warum Van der Bellen sagt, er habe die Vorstellung, dass der FPÖ-Kandidat nicht in der Lage sein wird, eine Mehrheit zu bilden. Dazu muss er gar nicht unbedingt Sondierungsgespräche führen, sondern nur in die Zeitung gucken, was die anderen Parteien erklärt haben. Insofern hat der Bundespräsident hier einen gewissen politischen Gestaltungsspielraum. Er ist nicht durch die Verfassung gezwungen, der stimmenstärksten Partei den Auftrag zu geben und das macht auch Sinn, weil es letzten Endes sehr viel verschwendete Zeit ist. Die Regierungsbildung wird auch unter Ausschluss der FPÖ schwierig genug werden.

In Österreich könnte der Bundespräsident beispielsweise auch eine Regierung entlassen und Neuwahlen anordnen. Wie bewerten Sie die Tatsache, dass der Bundespräsident so viele Befugnisse hat?

Münkler: Das sind unterschiedliche Konsequenzen, die Deutschland und Österreich aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und deren Scheitern gezogen haben. Im deutschen Fall ist es so, dass der Bundespräsident eher schwach ist. Das hat etwas mit der Rolle Hindenburgs 1933 zu tun. Österreich hatte im Vorfeld eine andere Entwicklung und ist nicht der Überzeugung, dass man die Macht des Präsidenten so weit einschränken muss. Andererseits ist die Macht letzten Endes überschaubar und wenn man den Bundespräsidenten schon gewählt hat, muss man ihm auch irgendwelche Aufgaben geben. Es wäre zu wenig, ihn nur als Frühstücksdirektor einzusetzen.

Wenn die FPÖ als stärkste Kraft trotzdem in die Opposition käme, wie würde sich das auf die politische Stimmungslage auswirken?

Münkler: Die Wähler von rechtspopulistischen Parteien werden sich daran gewöhnen müssen, dass die von ihnen präferierte Partei nicht an die Regierung kommt, solange sie keine absolute Mehrheit oder keinen Koalitionspartner hat. Das Problem ist, dass sie nicht entzaubert werden durch den Zwang, Lösungen vorzulegen für die Probleme, mit denen sie spielen. Sie behalten weiterhin die Option, Angst zu bewirtschaften, statt diese in Furcht zu verwandeln und auf dieser die Objekte zu bearbeiten, die Furcht machen: Inflation, Arbeitslosigkeit, Migrationsbewegungen, Anwesenheit von Fremden und vieles mehr. Bei der Wahl innerhalb eines Bundeslandes könnte man sagen: „Macht doch mal!“, um den Wählern zu zeigen, dass die Lösungskompetenz der Rechtspopulisten gegen null tendiert. Ob das tatsächlich wirkt, ist eine offene Frage, aber auf der Ebene eines ganzen Staates ist es sehr viel riskanter.

Man kann Parallelen zwischen den Wahlausgängen in Ostdeutschland und in Österreich erkennen. Worauf ist das zurückzuführen?

Münkler: Eine der Ähnlichkeiten ist die, dass in der BRD, die Zeit des Nationalsozialismus anders aufgearbeitet worden ist. In der DDR war das nicht der Fall, da wurde die NS-Zeit im Kontext des Klassenkampfes thematisiert. Auch in Österreich konnte man sich lange verstecken hinter der Formel: „Wir sind Hitlers erstes Opfer gewesen“, das war bis Waldheim der Fall. Da fehlt etwas an Beschäftigung mit der Vergangenheit. Es gibt aber viele Länder in Europa, in denen der Rechtspopulismus so stark geworden ist. Man muss sagen, Westdeutschland ist eher die Ausnahme und Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Österreich sind die Regel. Der größte Hoffnungsschimmer ist, dass die Polen es geschafft haben, den Rückweg von der PiS zur Bürgerplattform zu finden.

„In Österreich konnte man sich lange verstecken hinter der Formel: ‚Wir sind Hitlers erstes Opfer gewesen‘.“

Herfried Münkler

Ist so einen Rückweg auch in anderen, von Rechtspopulisten geführten Ländern möglich?

Münkler: Ausgeschlossen ist das nicht. Es hängt davon ab, ob die Regierungen die Probleme lösen können, die zum Aufstieg des Rechtspopulismus beigetragen haben. In der deutschen Geschichte war die letzte Wahl 1932 gekennzeichnet durch einen Rückgang der Zustimmung zur NSDAP, nachdem sie vorher angestiegen war. Was zum ersten Kabinett Hitlers im Januar 1933 führt, ist die Entscheidung der Konservativen, mit den Nazis eine Regierung zu bilden. Das ist der Hintergrund für den Begriff „Brandmauer“.

Welche Folgen hat der Aufstieg der Rechtspopulisten für die EU?

Münkler: Bis vor zehn Jahren saßen im Europaparlament nur pro-europäische Parteien. Dann tauchten die Rechtspopulisten auf, die erst beschönigend als „europaskeptisch“ bezeichnet wurden, aber ohne Frage europafeindlich sind. Das Ungarn Orbáns ist der Paradefall. Die leben davon, bei allem, was sie im eigenen Land nicht hinbekommen, mit dem Finger deuten und zu sagen „Brüssel ist Schuld“. Gleichzeitig aber sind sie Nettoempfängerstaaten von EU-Geldern. Just in dem Augenblick, wo aufgrund der weltpolitischen Situation mehr Europa nötig wäre, nehmen die zentrifugalen Kräfte innerhalb der EU zu. Wien spielt hier keine große Rolle, aber wenn in Deutschland eine Regierung aus AfD und BSW an die Macht käme, wäre das ein Ende der EU in der bisherigen Form.

Bei der Nationalratswahl wurde die schwarz-grüne Koalition abgestraft. Für die deutsche Ampelkoalition sehen die Umfragewerte auch nicht rosig aus. Warum gelingt es Regierungsparteien nicht, die Mehrheit der Wähler anzusprechen?

Münkler: Was im Einzelnen in Österreich schiefgelaufen ist, kann ich nur rudimentär beurteilen, aber sie haben sicherlich keinen charismatischen Kanzler gehabt mit Nehammer. Die Grünen hatten auch ihre internen Probleme, die Zusammenarbeit hat nicht besonders gut funktioniert. Das kann man für die deutsche Ampel auch sagen. Es gibt kaum eine so uncharismatische Figur wie Olaf Scholz. Der Streit innerhalb der Koalition führt auch zu viel Handlungsunfähigkeit. Die Grünen haben in mancher Hinsicht, jedenfalls bei uns in Deutschland, eine ungeschickte Politik gemacht, indem sie getrieben durch Klimaschutzbewegungen das Gefühl hatten, sie müssten die Dekarbonisierung der Wirtschaft und den Umbau des Heizungssystems übers Knie brechen. Also eher mit gesetzlichen Verordnungen als mit wirtschaftlichen Anreizen Politik zu betreiben. Es kommt nicht gut an, wenn die Politik auftritt, als sei sie ein Pädagoge, der immer mit dem Rohrstock droht.

Zur Person

Herfried Münkler (*1951 in Friedberg, Deutschland) ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Bekanntheit erlangte er durch seine Dissertation über Machiavelli. Diese gilt, wie weitere seiner Bücher, als Standardwerk. Münklers Publikationen wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem „Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2023“. Er ist Mitglied der SPD.