„Das Mentale wird viel zu wenig trainiert“

Reiser erklärt was Mindfulness ist und wie Sportler davon profitieren.

Wobei handelt es sich bei Mindfulness?

Mario Reiser: Mindfulness ist gar nichts Spektakuläres. Es ist das bewusste, voll fokussierte im Hier und Jetzt Sein. Klingt banal, ist es aber nicht.

Da braucht es eine genauere Erläuterung.

Reiser: Warum ist es so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein? Nur das Hier und Jetzt ist real. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft kommt vielleicht so, wie wir es gerne hätten. Für einen Athleten ist es wichtig, zu erkennen, dass er nur im Hier und Jetzt performen kann. Man kann nicht in fünf Minuten performen. Darum ist es wichtig, dass man mit der vollen Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt kommt und das mit verschiedensten „Tools“ trainiert.

Welche Werkzeuge kommen bei einer Einheit mit Ihnen zum Einsatz?

Reiser: Jedes Mindfulness-Training wird mit dem Fokus auf den Atem anfangen. Das ist was ganz Essenzielles und ein riesen Thema. Wieso? Den Atem hat man immer bei sich, bei jeder Wettkampfsituation, bei jedem Training. Man kann den Atem nur beobachten, wenn man im Hier und Jetzt ist. Wenn man das macht, passiert etwas mit einem. Jon Kabat-Zinn, ein Molekularbiologe, hat sich alles mal aus der Sicht der Wissenschaft angesehen. Und was da alles im Gehirn passiert, das ist für jeden Top- und Hobbyathleten mega interessant. Wenn man als Athlet darüber Bescheid weiß, dann kann das der entscheidende Vorteil im Wettkampf sein.

Kann man sagen, was passiert?

Reiser: Die Amygdala ist ein ganz kleiner Teil im Gehirn. Sie ist für die emotionale Bewertung einer Situation zuständig. Wenn sie anschlägt, ist es eine Stresssituation. Wenn ich aber auf die Amygdala einwirken kann, und das tut Mindfulness-Training nachweislich, dann schlägt sie deutlich weniger schnell an. Das heißt, ich bleibe viel mehr bei mir.

Heißt das auch, ich kann „unemotionaler“ auf Situationen reagieren?

Reiser: Nicht unbedingt „unemotionaler“, aber mein Verhalten wird nicht so sehr von Automatismen bestimmt. Wir interpretieren viel zu schnell etwas als Bedrohung. Und wenn man in einer negativen Emotion drinnen ist, ist man zwangsläufig nicht mehr voll bei sich selbst und in der Regel auch nicht im Hier und Jetzt, sondern bei dem, was sein sollte oder gerade war. Und dann kann man automatisch nicht optimal performen. Man muss mit seiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt sein.

Aber der Sport und Sportler leben doch von Emotionen.

Reiser: Aber das Problem ist, ob die Emotionen mein Verhalten „automatisch“ steuern, oder ob die Emotionen und die Reaktionen darauf eine bewusste Entscheidung sind. Die Amygdala kennt im Wesentlichen zwei Verhaltensoptionen: Kampf oder Flucht. Wird mein Verhalten als Athlet durch die Amygdala bestimmt, ist mein Verhaltensrepertoire sehr limitiert. Wenn aber die Amygdala aufgrund eines Mindfulness-Trainings nicht so schnell anschlägt, kann ich mich bewusst dafür entscheiden, wie ich unter großem Druck und in Konfliktsituationen reagiere. Das hat eine andere Qualität, als wenn ich mich von meinen Automatismen leiten lasse.

Worin unterscheidet sich Ihre Arbeit nun zu jener eines Sportpsychologen?

Reiser: Die klassische Sportpsychologie geht davon aus, dass wenn ein unerwünschter Zustand herrscht, eine negative Emotion oder ein negativer Gedanke, dass man eingreift. In irgendeiner Form versucht man, das zu regulieren. Wir kennen das alle, wenn man mit einem Problem nach Hause geht und sagt, dass man diesen Gedanken nicht mehr haben will. Umso mehr man diesen Gedanken loshaben will, umso mehr wird man an ihn denken. Wie beim rosa Elefanten. Steven Hayes hat versucht, den Grundgedanken der Akzeptanz einzuführen. Bei negativen Gedanken, die guten sind selten das Problem, habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich dem begegnen kann. Die eine ist Bewertung, die andere Akzeptanz. Bewertung heißt bei was Negativem automatisch Widerstand. Zwangsläufig bin ich dann nicht im Hier und Jetzt, sondern habe einen Wunschzustand im Kopf. Ich möchte Kontrolle darüber ausüben. Es kann dann vorkommen, dass die Kontrolle über das Problem nicht Teil der Lösung, sondern vielfach Teil des Problems wird. Bei der Akzeptanz akzeptiere ich im Moment, dass es im Hier und Jetzt so ist. Dann bin ich auch nicht im Widerstand. Das wäre der Unterschied: Bewertungsmodus und Akzeptanzmodus. Denn oft bestimmt ein Gedanke nicht nur mein Verhalten, sondern ich identifiziere mich damit. Zum Beispiel: Ich bin ein schlechter Elfmeterschütze.

Gut, ich erkenne und akzeptiere das, aber in einem nächsten Schritt will ich doch eine Veränderung bewirken. Wie sieht die Lösung aus?

Reiser: Wenn man es erkannt hat, weiß man auch, dass die wahre Macht ist, dass man die eigene Wahrnehmung über den Fokus steuert. Ich kann den Fokus willentlich ändern. Das Einzige, das in einem Mindfulness-Training reguliert wird, ist der eigene Fokus.

Und wie mache ich das nun?

Reiser: Ausgangsbasis ist, dass ich erkenne, dass ich im Hier und Jetzt sein muss. Denn nur das Hier und Jetzt ist real. In einem Mindfulness-Training wird nicht zwischen negativen oder positiven Gedanken unterschieden. Die negativen plagen uns mehr, klar, aber rein von der Betrachtungsweise gilt jedem Gedanken derselbe Wert. Das gelingt, wenn ich im Hier und Jetzt bin, bei mir bin. Ich muss ruhig werden.

Sportler sind aber während eines Wettkampfs selten ruhig.

Reiser: Wir wissen aus Untersuchungen sehr genau, wenn der Sportler Spitzenleistungen erbringen möchte, muss er hirnwellentechnisch im niederen Alpha-Bereich sein. Nur dort ist Flow möglich. Da sind wir bei acht Hertz. Durch Mindfulness-Übungen versuche ich, den Athleten mit Tools auszustatten, damit er sich selbst in diesen entspannten Zustand bringen kann.

Entspannter Zustand aber nur mental, oder?

Reiser: Wenn man vom optimalen Leistungszustand spricht, dann muss der Athlet mental ruhig sein, bei sich sein. Physisch muss natürlich ein bestimmter, Erregungszustand vorhanden sein. Mental ruhig, physisch erregt.

Wie definieren Sie nun genau den Flowzustand?

Reiser: Der Athlet geht im Prozess auf. Es zählt nicht das Ziel, sondern man geht im leidenschaftlichen Tun auf. Das Zeitgefühl geht verloren. Die volle Aufmerksamkeit ist im Hier und Jetzt. Ein Zustand, wo der Athlet eben bei den acht Hertz ist.

Das heißt, der Sprinter denkt nicht an die Ziellinie, sondern an den Schritt, den er gerade macht?

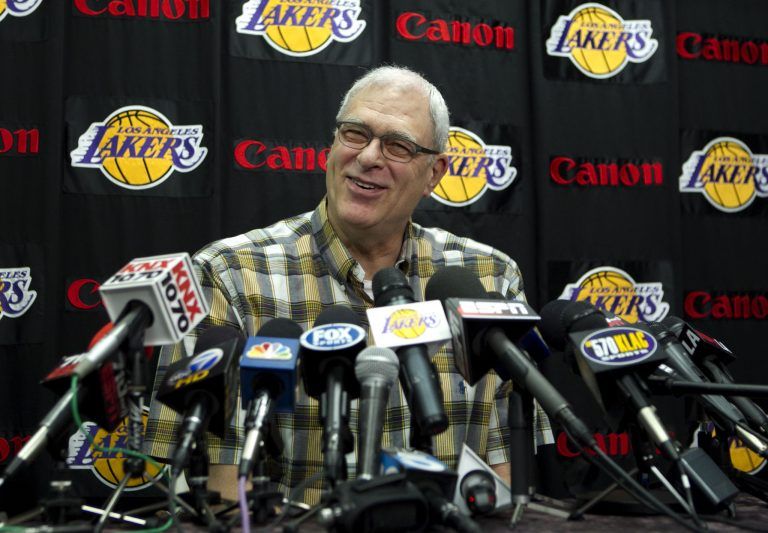

Reiser: Genau. Phil Jackson ist ein gutes Beispiel. Er ist der erfolgreichste Trainer im amerikanischen Sportbusiness und hat elf Mal die NBA-Finals gewonnen. Er sagt ganz klar, vergiss die Ringe. Sei im Hier und Jetzt, nur da performt man. Und dann im nächsten Hier und Jetzt, und so weiter. Natürlich hat er die Meisterschaft und den Ring im Hinterkopf, aber der Fokus liegt auf dem Prozess. Dann ist Flow möglich. Wenn man mit Sportlern redet, als sie optimal performt haben, kommt immer wieder: Ich war voll bei mir, ich war ruhig.

Hilft es auch, äußere Einflüsse auszublenden?

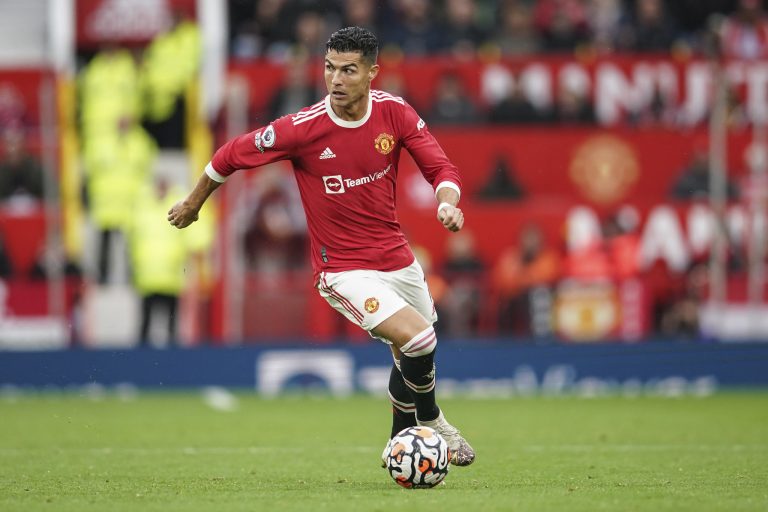

Reiser: Klar. Der Athlet schafft es, davon wegzukommen und unabhängig davon zu agieren. Daher imponiert mir Cristiano Ronaldo, der performt auch, wenn er selbst das ganze Stadion gegen sich hat. Er macht auch seit ein paar Jahren Mindfulness. Athleten trainieren Ausdauer, Kraft, Taktik und optimieren das Material. Aber das Mentale wird noch viel zu wenig trainiert. Gegen all die Einflüsse von außen und den Erwartungsdruck kann jeder Athlet etwas machen. Und wenn der entscheidende Moment kommt, dann kann der Athlet abliefern.