Von Apollo zu Artemis: Die Entwicklung der bemannten Mondmissionen

Seit 1972 hat kein Mensch den Mond besucht. In wenigen Jahren, nach heutigen Plänen ab Mitte 2027, wird die Mission Artemis vier Menschen zum Mond bringen. Die Crew wurde bereits ausgewählt.

Von Robert Seeberger

neue-redaktion@neue.at

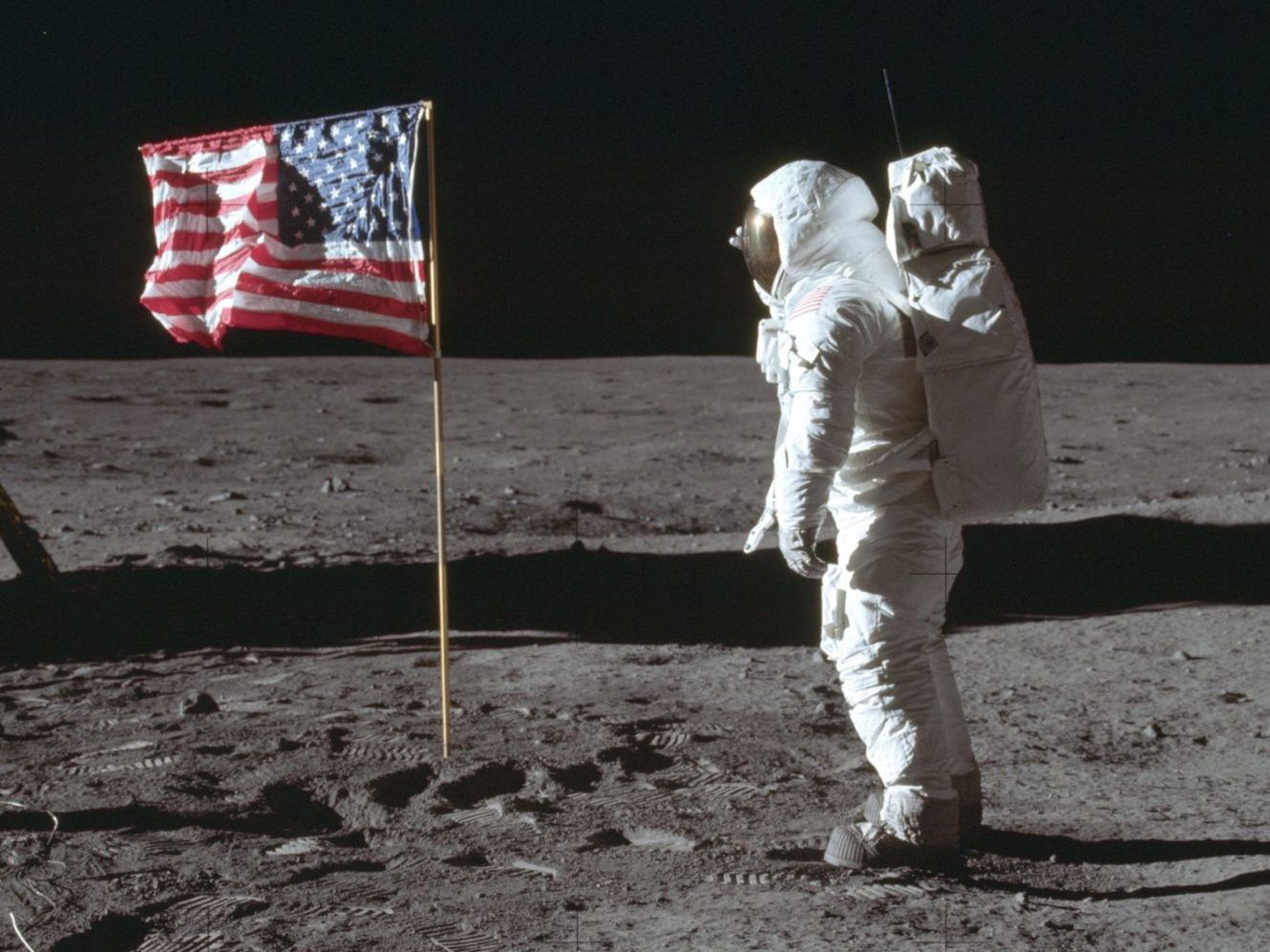

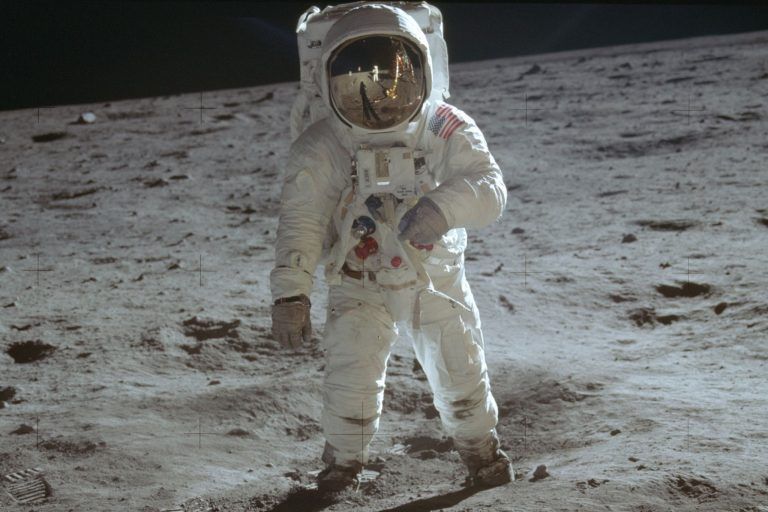

Jeder von uns hat Bilder der 55 Jahre alten Apollo-Missionen im Gedächtnis abgespeichert. Die etwas älteren unter uns können noch genau sagen, wo sie das Weltereignis am 20. Juli 1969 verfolgt hatten. Später Geborene haben Dokumentationen über die Mondmissionen gesehen oder die Verfilmung der Unglücksmission Apollo 13 im Kopf gespeichert. Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, sprach von einem kleinen Schritt für einen Menschen, aber von einem großen Sprung für die Menschheit.

Die Anfänge des Apollo-Projekts sind bekannt. Ein Teil des Rüstungswettlaufs zwischen der Sowjetunion und den USA war das Rennen um die „Eroberung“ des Weltalls. Raketentechnologie aus dem Zweiten Weltkrieg war die Basis für die Trägerrakete mit dem Namen Saturn V. US-Präsident John F. Kennedy verkündete im September 1962, dass noch vor dem Ende des Jahrzehnts Menschen zum Mond fliegen werden. Die Ankündigung war die Reaktion auf Sputnik 1, einen sowjetischen Satelliten, der ab Oktober 1957 92 Tage lang die Erde umkreiste. Bislang haben zwölf Menschen die Mondoberfläche betreten, zuletzt im Dezember 1972.

Unbemannte Weltraumforschung

Der Schritt zum Mond war im Vergleich zur Größe unserer Milchstraße winzig. Drücken wir die Distanzen in Lichtlaufzeiten aus: zum Mond 1,3 Sekunden, zu den Planeten maximal ein paar Lichtstunden, zum nächsten Stern gut vier Lichtjahre. Die Milchstraße misst 100.000 Lichtjahre. Die Frage, ob Menschen zum Mond sollen, ist seit jeher umstritten. Die eine Position preist das fast Unmögliche durch nationale und internationale Kraftanstrengungen möglich zu machen. Dazu kommt die in Zeiten der künstlichen Intelligenz immer fragwürdigere Ansicht, dass nur Menschen vor Ort die richtigen Entscheidungen treffen können, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu optimieren. Die Gegenposition denkt darüber nach, wie man das viele Geld, das ein bemannter Flug zum Mond kostet, alternativ investieren kann. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es effizienter, mit unbemannten und viel kostengünstigeren Sonden das Planetensystem zu erforschen.

Diese Strategie wurde nach den Apollo-Missionen verfolgt. Die Voyager-Sonden erkundeten die äußeren Gasplaneten und ihre Monde. Der Mars war und ist ein beliebtes Ziel für unbemannte Sonden. Auch der Erdmond wurde unbemannt, allerdings erst ab den 90er Jahren erforscht. Die bemannte Raumfahrt erlebte durch die russische Raumstation MIR (1986 -2001) und vor allem durch die internationale Raumstation ISS, die sich seit 1998 in einem Erdorbit befindet, eine neue Blüte. Das Forschungslabor fliegt mit 400 Kilometer Flughöhe sehr erdnah.

Artemis 1 bis 3

In der griechischen Mythologie ist Artemis die Zwillingschwester des Apollo. Im November 2022 flog die neue, unbemannte Zwillings-Mission zweimal am Mond vorbei. Probleme wie die Beschädigung des Startturmes und Materialschäden am Hitzeschild der Raumkapsel Orion waren unerwartet und müssen künftig vermieden werden. Daher wurde der Start der weiteren Missionen verschoben. Die Crew für Artemis 2 (eine Frau und drei Männer) wurde ausgewählt, der Start soll im April 2026 stattfinden. Erst Mitte 2027 wird die dritte Mission wieder einen Menschen zur Mondoberfläche bringen. Eine fixe Station soll am Südpol des Mondes gebaut werden, außerdem eine Mond-Raumstation ähnlich der ISS. Hauptziel von Artemis ist der Mond. Gleichzeitig wird damit eine große bemannte Reise zum Mars vorbereitet.