Kommende Mondfinsternis: Ein spektakuläres Ereignis

Kommenden Freitag, den 14. März, verfinstert sich der Mond über Vorarlberg. Für Liebhaber der Astronomie ein Pflichttermin, obwohl nur ein Teil des Schauspiels sichtbar sein wird.

2025 ist reich an astronomischen Höhepunkten. Finsternisse sind bekannterweise sehr seltene Ereignisse – insbesondere für einen definierten Beobachtungsort. Kommenden Freitag fällt der Erdschatten auf den Mond, es entsteht eine Mondfinsternis. Am 7. September wiederholt sich das Schauspiel. Mit zusätzlich zwei Sonnenfinsternissen (global betrachtet) dürfen wir uns heuer sehr glücklich schätzen. Während die partielle Sonnenfinsternis am 21. September von der gesamten Nordhalbkugel aus nicht sichtbar sein wird, wird der Neumond am 29. März immerhin 12 Prozent der Sonnenscheibe bedecken. Darüber wird an dieser Stelle ausführlich berichtet.

Beobachtung in der Früh

Die Verfinsterung findet statt, während der Mond im Westen untergeht. Zur erfolgreichen Beobachtung ist daher eine freie Sicht zum Westhorizont wesentlich. Es dürfen in westlicher Richtung keinerlei Hindernisse wie Berge, Hügel oder Bauten stehen. Eine Mondfinsternis kann man grundsätzlich auch innerhalb eines Ortsgebietes oder im städtischen Umfeld machen. Lichtverschmutzung beeinträchtigt das Beobachtungserlebnis, aber der Mond ist auch in der verfinsterten Phase hell genug. Welche technischen Geräte sind zu empfehlen? Man kann den Finsternisverlauf von freiem Auge, mit einem Fernglas oder mit Teleskopen verfolgen. Jede dieser Varianten hat seinen eigenen Reiz. Recht leicht, gerade mit den Kameras moderner Mobiltelefone, kann man das Schauspiel fotografisch festhalten.

Bereits kurz vor fünf Uhr früh fällt der Halbschatten der Erde auf den Mond. Ein schwacher, diffuser Schatten erstreckt sich ausgehend vom Südostrand des Mondes über seine Oberfläche. Zur Beobachtung dieser zarten, ersten Phase der Finsternis benötigt man einen sehr dunklen Ort ohne Streulicht. Unübersehbar wird das Schauspiel ab 6 Uhr 09, wenn der Kernschatten sichtbar wird. Ab 7 Uhr 26 ist der Mond zirka eine Stunde lang verfinstert. Von Vorarlberg aus gesehen geht der Mond bereits um 6 Uhr 40 unter. Das heißt die beste Beobachtungszeit ist von kurz nach sechs Uhr früh eine halbe Stunde lang. Dabei sieht man, wie die Mondoberfläche zusehends bis auf zirka 35 Prozent verfinstert wird. Möchte man den gesamten Verlauf einschließlich der Totalitätsphase sehen, ist ein Ortswechsel nach Nordamerika oder in den westlichen Teil Südamerikas zu planen.

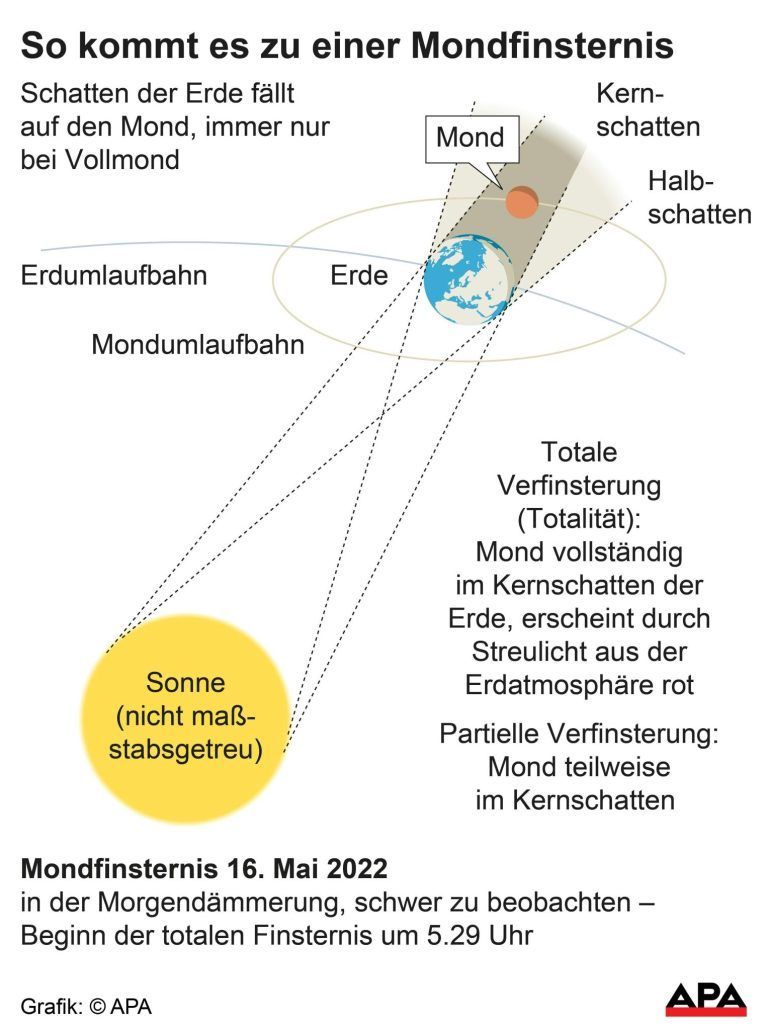

Entstehung von Finsternissen

Die Planeten bewegen sich alle in einer Ebene, die Ekliptik genannt wird, um die Sonne. Die Mondbahn um die Erde ist gegenüber dieser Ebene um fünf Grad geneigt. Eine Mondfinsternis entsteht immer dann, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Dann fallen die Sonnenstrahlen auf die Erde und diese wirft ihren Schatten auf den Mond. Wäre die Mondbahnebene nicht gegenüber der Ekliptik geneigt, hätten wir jeden Monat zwei Finsternisse. Tatsächlich müssen zwei Voraussetzungen für eine Mondfinsternis zusammenkommen: Von der Erde aus gesehen stehen sich Sonne und Mond genau gegenüber UND der Mond durchläuft auf seiner Bahn die Ekliptik. Die Schnittpunkte der Bahnen werden auch Drachenpunkte genannt, denn insbesondere im Fernen Osten wurde früher das Verschwinden der Sonne (bei einer totalen Finsternis) durch einen Drachen, der das Zentralgestirn verschluckt hat, erklärt. Ekliptik heißt übersetzt Verfinsterungslinie, weil nur dann, wenn der Mond diese Linie schneidet, Finsternisse stattfinden können.

Wenn sich der Vollmond und der darauffolgende Neumond im Drachenpunkt oder ganz in der Nähe davon befinden, folgt auf eine Mondfinsternis zwei Wochen später eine Sonnenfinsternis. Dieses Glück haben wir heuer im März und im September.