Verborgene Sterne und eine mögliche Nova: Was das Sternbild Nördliche Krone so besonders macht

Eine kleine Schale aus leuchtschwachen Sternen steht hoch am Himmel. Veränderliche Sterne machen die Nördliche Krone interessant. Himmelsbeobachter warten gespannt auf einen Nova-Ausbruch.

Von Robert Seeberger

neue-redaktion@neue.at

Jede Jahreszeit zeigt ihre typischen Sterne. Die Sommersternbilder Schwan, Leier und Adler sind mit ihren charakteristischen Formen und hellen Hauptsternen einprägsam. Auch der Herkules sticht ins Auge. Wenden wir uns heute dem Sternbild Nördliche Krone zu. Die Kronen- oder Schalenform dieses Sternbildes ist leicht zu erkennen. Aber es gibt nur einen Stern in der Nördlichen Krone, der heller als die dritte Größenklasse ist. Die schwächeren Sterne sind nur bei guten Bedingungen sichtbar. Daher ist es von Vorteil, einen dunklen Ort zur Beobachtung aufzusuchen.

Die Nördliche Krone

Die Nördliche Krone zwischen den Sternbildern Bärenhüter und Herkules steht jetzt im Frühsommer sehr hoch am Himmel. Das Sternbild ist leicht zu finden. Um 22.30 bis 23 Uhr ist es auch um diese Jahreszeit für eine Sternbeobachtung dunkel genug. Die Krone ist dann genau im Süden und 70 Grad hoch – also fast über unseren Köpfen. Es ist eines der ältesten Sternbilder und war auch im antiken Katalog des Ptolemäus enthalten. Insgesamt sind zirka 40 Sterne ohne optische Hilfsmittel zu sehen, wobei die markante Kronenform nur von sieben Sternen gebildet wird. Die Bezeichnung des Sternbildes stammt aus der griechischen Mythologie. Die Geschichte ereignete sich auf Kreta und handelt von Minos und Ariadne. Ohne die Details nachzuerzählen, sei gesagt, dass die Herrscherkrone an den Himmel geschleudert wurde.

Veränderliche Sterne

Obwohl sich im Gebiet der Nördlichen Krone ein Galaxienhaufen mit 400 Objekten befindet, bleibt er wegen seiner Lichtschwäche für Amateurteleskope unbeobachtbar. Lang belichtete Fotografien oder große Teleskope erschließen die fernen Objekte. Drei veränderliche Sterne sind besonders interessant und zeigen, dass es völlig unterschiedliche Ursachen für eine variable Helligkeit gibt. Alpha Coronae Borealis ist der dritte Stern von rechts in der Krone und hat den Beinamen Edelstein. Er ist 75 Lichtjahre entfernt und besteht aus zwei Sternen, die sich umrunden und dabei wechselseitig bedecken. Das führt zu einer schwachen Helligkeitsänderung von 0,1 Magnituden im Verlauf von 17,4 Tagen.

R Corona Borealis (R CrB) ändert seine Helligkeit in unregelmäßigem Abstand drastisch zwischen 5,7. und 15. Größenklasse. Normalerweise ist der Stern gerade noch von freiem Auge zu erkennen oder mit einem Fernglas. Der Überriese in 4000 Lichtjahren Entfernung hat eine kohlenstoffhaltige Atmosphäre. Manchmal schleudert er Rußwolken weg, die sein Licht schwächen. Dann ist er nur mit größeren Teleskopen auszumachen.

Nova T Corona Borealis (T CrB)

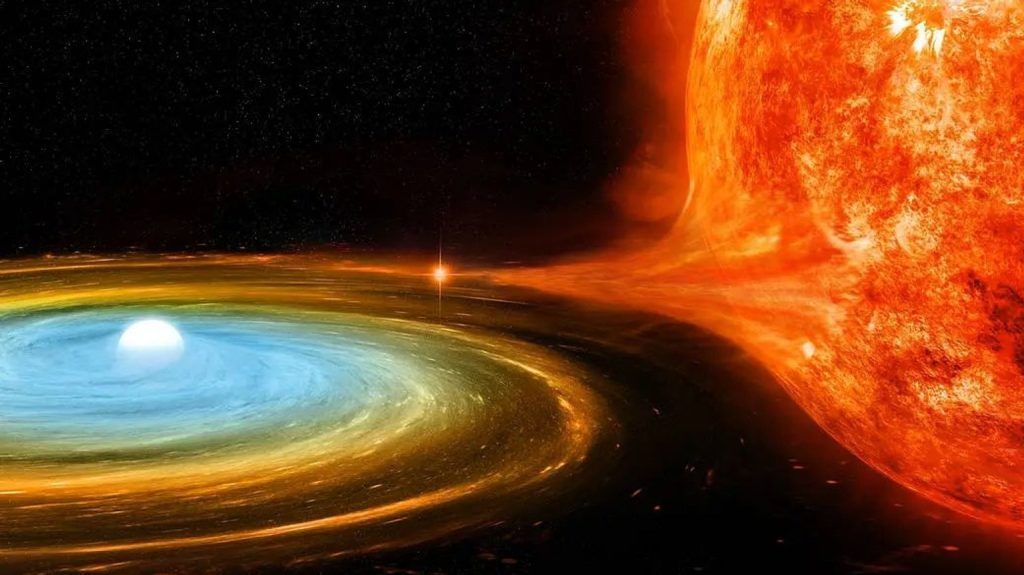

Der Spruch „Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“ wird dem Physiker Niels Bohr zugeschrieben. T CrB ist ein Doppelstern bestehend aus einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen. Sie umkreisen sich im Abstand von 75 Millionen Kilometern. Das ist die halbe Distanz zwischen der Erde und der Sonne. Wegen dieser Nähe fällt die Masse vom Riesen auf den Zwerg. Zirka alle 80 Jahre wird dadurch eine kritische Temperatur überschritten und es kommt zu einer Wasserstoff-Fusion auf dem Weißen Zwerg. Für uns bedeutet das, dass der Stern von freiem Auge als Nova, als neuer Stern, sichtbar wird. 1866 und 1946 war T CrB für jeweils eine Woche mit freiem Auge sichtbar. Wegen „Warnzeichen“ wurde der neue Ausbruch schon für 2024 vorhergesagt. Amateure und Profis haben umsonst gewartet. Jetzt gibt es neue Hinweise für einen Ausbruch. Beobachten wir daher die Gegend. Denn eine Nova mit „Ansage“ ist einzigartig. Falls nichts passiert, können wir getrost Niels Bohr zitieren und auf 2026 warten. Vorhersagen sind schwierig.