Den Schwan im Fernglas bewundern

Das Sommersternbild Schwan beheimatet interessante Nebel und Sterne. Einige davon sind für Fernglas-Beobachter erreichbar. Wegen seiner Form wird das Sternbild auch Kreuz des Nordens genannt.

Von Robert Seeberger

neue-redaktion@neue.at

Für jede Jahreszeit gibt es charakteristische Sternbilder. Das hängt mit dem Sonnenlauf zusammen. Zu Frühlingsbeginn steht die Sonne am Schnittpunkt des Himmelsäquators mit der Ekliptik. Hier liegt das Sternbild Fische. Dieser Frühlingspunkt ist der Nullpunkt der Zählung einer Himmelskoordinate, die Rektaszension genannt wird und ein Pendant zur geografischen Länge auf der Erde ist. Die Rektaszension (RA) wird meist in Stunden gezählt. Steht die Sonne bei 6 Uhr RA ist Sommerbeginn. Die um 180 Grad bzw. 12 Stunden Rektaszension gegenüber liegenden Sternbilder sind bestens beobachtbar. Das trifft jetzt unter anderem auf den Schwan zu.

Kreuz des Nordens

Deneb, der Schwanzstern des Schwans, steht am späten Abend hoch am Osthimmel innerhalb der Milchstraße. Deneb ist zirka 2500 Lichtjahre entfernt und dennoch so hell, weil er 200.000-mal leuchtkräftiger als die Sonne ist. Etwas südlicher findet man die Flügelsterne und noch weiter im Süden Albireo, den Kopfstern des Schwans. Die Flugrichtung des Vogels zeigt derzeit innerhalb der Milchstraße in Richtung Süden.

Die Sternbildnamen sind immer Fantasiebezeichnungen. Die Form des Schwans am Himmel kann man gut mit dem Wasservogel vergleichen. Die Strecke zwischen Deneb und Albireo und die senkrecht dazu verlaufenden Flügelsterne erinnern auch an ein Kreuz mit unterschiedlichen Armlängen. Daher wird der Schwan manchmal auch Kreuz des Nordens genannt.

Farbige Sterne

Schauen wir Albireo näher an. Mit einem sehr guten Fernglas lässt sich der Stern in zwei Einzelsterne auflösen. Mit einem Fernrohr erlebt man ein unerwartetes Farbspektakel. Der hellere Albireo A ist ein orangefarbener Riesenstern und der schwächere Albireo B ist bläulich-weiß. Ursache dafür sind die unterschiedlichen Oberflächentemperaturen. Ein 4400 Kelvin kühler Stern leuchtet orange, ein dreimal heißerer Stern bläulich. Trotz Vermessung mit modernen Astrometrie-Satelliten ist nicht sicher, ob die zirka 380 Lichtjahre entfernten Sterne physische Doppelsterne sind oder nur zufällig in derselben Richtung stehen. Eine Studie aus dem Jahre 2018 kommt zum Schluss, dass Albireo A und B höchstwahrscheinlich physisch zusammen gehören.

Vier Vollmonddurchmesser südlich des Sterns Gamma Cygni (von da gehen die Flügel des Schwans aus) ist der offene Sternhaufen M 29 in einem Fernglas als kleiner Nebelfleck zu erkennen. Er befindet sich in einer sternreichen Gegend und ist 5300 Lichtjahre entfernt. Aus Staub- und Gaswolken entstehen gleichzeitig etliche Sterne am selben Ort. Die Sterne von M 29 sind mit 13 Millionen Jahren viel jünger als die Sonne (4,5 Milliarden Jahre). Da alle Haufenmitglieder gleich alt sind, spricht man bei offenen Sternhaufen manchmal von „stellaren Schulklassen“.

Nordamerika-Nebel

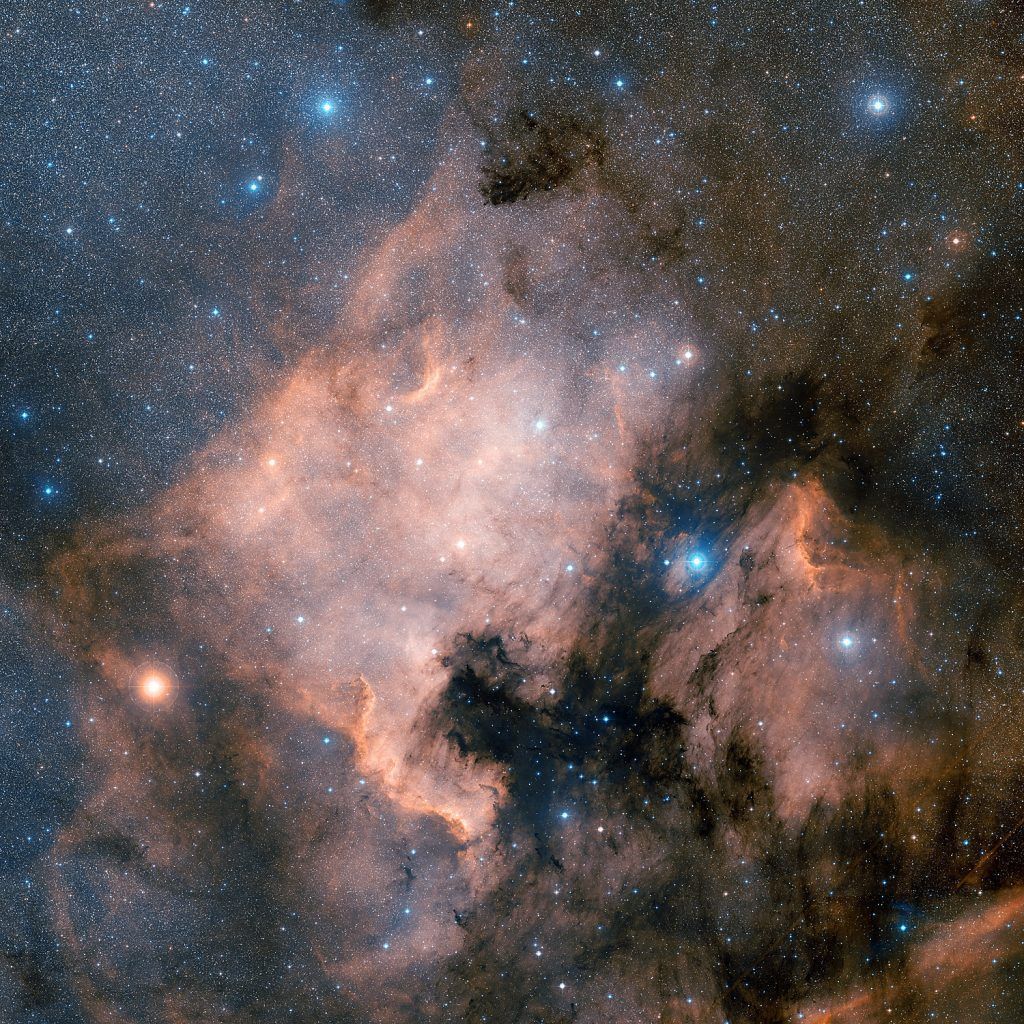

Etwas östlich des Schwanzsterns Deneb liegt ein ausgedehnter, leuchtender, roter Gasnebel. Wegen seiner Form wird er Nordamerika-Nebel genannt. Durch heiße Sterne werden Gase wie Wasserstoff zum Leuchten angeregt. Staubwolken dunkeln Teile der Gebiete wieder ab. So entstand durch Zufall eine Karte von Nordamerika am Himmel. Der Nebel ist mit 120 mal 100 Bogenminuten (das sind vier, bzw. 3,3 Vollmonddurchmesser) sehr ausgedehnt und 2000 bis 3000 Lichtjahre entfernt. Trotz seiner Gesamthelligkeit ist er ohne Hilfsmittel kaum zu sehen. Mit einem Fernglas wird man erfolgreicher sein und der Nebel ist ein Paradeobjekt für Astrofotografen. Entdeckt wurde er von William Herschel im Jahre 1786.

Im Schwan sind weitere besondere Sterne, planetarische Nebel, Teile von Supernova-Überresten und sogar eine Röntgenquelle zu finden. Zu ihrer Beobachtung sind meist spezielle Techniken erforderlich.