Was machen eigentlich Case Manager?

Sie beraten über bestmögliche Betreuung eines älteren Menschen.

Die Pflege alter Menschen ist ein Dauerthema, auch medial. Anfang dieses Jahres lautete eine Schlagzeile, dass an die 100 Pflegebetten im Land nicht besetzt werden können, weil das Personal fehlt. Ebenfalls wird von Personalmangel bei den Mobilen Hilfsdiensten (Mohi) und den Krankenpflegevereinen berichtet. Man hört aber auch von der Pflegelehre und den jetzt eingeführten Community Nurses, die das Case Management unterstützen sollen. Die Case Manager selbst jedoch, die flächendeckend in ganz Vorarlberg arbeiten, stehen selten im Licht der Öffentlichkeit. Dabei sind gerade sie jetzt sehr gefordert, weil es zu wenig Pflegebetten gibt.

Aufgaben der Case Manager

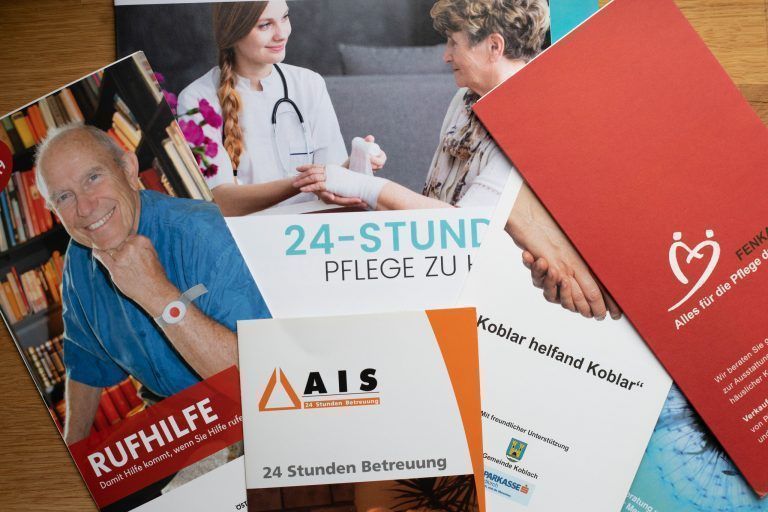

Case Manager schauen die Situation jedes einzelnen Klienten an und beraten, wie er oder sie angemessen versorgt werden kann: Reicht es, wenn der Mohi Dienste übernimmt, kann die Pflege noch durch den Krankenpflegeverein gewährleistet werden, oder sollte doch eine 24-Stunden-Betreuung oder das Pflegeheim angedacht werden? Case Manager reden mit den – wenn vorhanden – Angehörigen, manchmal sogar mit Nachbarn. Sie beraten aber auch bei Finanziellem und sie helfen, Anträge zu stellen. Zudem sind sie die Schnittstelle zwischen dem Klienten und dem Krankenhaus, etwa wenn ein älterer Mensch wegen eines Schenkelhalsbruches stationär behandelt worden ist.

Case Manager sind aber auch die Schnittstelle zwischen dem Pflegebedürftigen und dem Heim. Wenn jemand wegen Bettenmangels nicht gleich aufgenommen wird, berät der Case Manager, wie die Wartezeit überbrückt werden kann. Diese kann durchaus drei bis vier Monate dauern. Stefan Wehinger, Case Manager in Götzis und Koblach, beschreibt seine Funktion folgendermaßen: „Wir sind der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Systems. Wir haben von allen Seiten großen Druck und müssen Lösungen finden. Nicht immer entsprechen sie dem, was die Klienten und deren Angehörige gerne hätten.“

Case Manager sind der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Systems. Wir bekommen von allen Seiten großen Druck

Stefan Wehinger, Case Manager

Wehinger verdeutlicht an einem Beispiel die Arbeit des Case Managements: Einer seiner Klienten war im Krankenhaus und stand kurz vor der Entlassung. So, wie es vor dem Krankenhausaufenthalt funktioniert hatte, klappte es danach nicht mehr. Einen Heimplatz gab es zu der Zeit nicht. Wehinger sprach also mit den Angehörigen und besuchte den Klienten im Spital. Zudem stand er mit dem Entlassungsmanagement des Krankenhauses in Kontakt. Schließlich wurden die Angehörigen mehr miteinbezogen, das Finanzielle geklärt und eine 24-Stunden-Betreuung organisiert. Für die Zeit der Pausen der 24-Stunden-Pflegerinnen stellte Wehinger die Betreuung durch den Mohi und den Krankenpflegeverein sicher.

20 Personen auf Warteliste

Durch den Mangel an Heimplätzen haben – vor allem im städtischen Bereich – manche Case Manager bis zu 20 Personen auf der Warteliste. Nicht immer, aber oft wird dann versucht, eine 24-Stunden-Betreuung einzurichten. Doch auch das geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert bis zu zehn Tage. Das mag sich nach einer kurzen Zeitspanne anhören, aber: Wenn jemand ein schwerer Pflegefall ist und dessen Partner vielleicht auch Betreuung braucht, kann die Situation eskalieren.

Was helfen würde

Damit auf den Case Managern weniger Druck lasten würde, bräuchte es laut Wehinger insgesamt mehr Personal. „Die Krankenhäuser schicken, auch wegen Personalmangels, die Menschen so früh wie möglich nach Hause. Dort können sie nur knapp versorgt werden, weil der Krankenpflegeverein nicht alles leisten kann. Das ist ein Rattenschwanz.“ Der Case Manager fände es auch gut, wenn sich Angehörige verstärkt um ihre betreuungsbedürftigen Familienmitglieder kümmern würden. Er rät ihnen und den Pflegebedürftigen, früh genug Kontakt mit dem Case Management aufzunehmen.

Zur Gesamtsituation der Pflege sagt Wehinger: „Manchmal habe ich das Gefühl, wir bewegen uns auf etwas zu, das wir nicht aufhalten können. Das ganze System ist auf Dauer nicht tragbar.“

Als ein Wohnbereich geschlossen wurde

Mitte Jänner wurde in den Häusern der Generationen in Götzis ein Wohnbereich mit 15 Zimmern geschlossen. Stefan Wehinger, Case Manager von Götzis, erzählt von dem Moment, als er davon erfuhr: „Die erste Empfindung war ein Schock. Die zweite: Das ist ein Zeichen, dass auf die Mitarbeiter des Heimes geschaut wird.“ Die 15 betroffenen Personen wurden von den Häusern der Generationen nahtlos in andere Wohnbereiche in Götzis und Koblach übersiedelt. Der Zeitpunkt der Schließung war so gewählt worden, dass bis dahin andere Pflegebetten zur Verfügung standen. Für Wehingers Arbeit bedeutete die Schließung eine stärkere Belastung, da er zwar nicht die Versorgung der 15 Bewohner gewährleisten musste, dem Case Management aber 15 Betten fehlten.

„Dann ist die Qualität nicht mehr gesichert“

Judith Nachbaur ist seit 17 Jahren im Pflegebereich tätig und Case Managerin von Egg, Andelsbuch und Alberschwende. Sie sagt, dass die vergangenen zwei Jahre „echt nicht so einfach“ waren. Sie hatte, wie ihr Kollege Stefan Wehinger (siehe Artikel links), Klienten, die auf einen Heimplatz warten mussten, und es war sehr fordernd für sie, eine Übergangslösung zu finden. Aber nicht nur solche Akutfälle sind belastend, sondern auch: Wenn ihr wieder einmal bewusst wird, dass das ganze System am Anschlag ist. Dass zum Beispiel die Familie eines Klienten erschöpft ist, die ambulante Pflege keine Kapazität mehr hat und die 24-Stunden-Betreuung sich mit ihr austauschen möchte.

Ein bisschen einfacher

Dennoch: Nachbaur glaubt, dass sie als Case Managerin im ländlichen Bereich weniger gefordert ist als ihre Kolleginnen im urbanen Raum. Sie habe maximal drei Personen auf der Warteliste, während es in den Städten 20 sein können. Grund dafür sind auch die Familienstrukturen, die im Bregenzerwald stärker sind. Zumindest noch, denn auch dort verändert sich die Gesellschaft zunehmend.

Um die Situation der Case Managerinnen und die der gesamten Pflege zu entlasten, braucht es nach Meinung von Judith Nachbaur nicht nur mehr Mitarbeitende, sondern auch eine Gehalts- und Imageverbesserung. In den USA zum Beispiel würde Pflegerinnen viel mehr Anerkennung und Respekt gezollt als bei uns. Abschließend gibt Nachbaur zu bedenken: „Unser Standard im Pflege- und Versorgungsbereich ist hoch und den sollten wir halten. Wenn die Menschen, die im Pflegebereich arbeiten, permanent am Anschlag sind, ist die Qualität nicht mehr gesichert.“