Kriegsweihnachten in Vorarlberg

Während 1914 noch die Euphorie überwiegt, ist die Weihnachtsstimmung 1918 durch die triste Lage getrübt.

Vergleicht man die Weihnachtsfeste der Jahre 1914 und 1918, zeigt sich die zermürbende Wirkung des Ersten Weltkrieges auf die Zivilbevölkerung deutlich. Im ersten Kriegsjahr hatte man noch die Hoffnung, dass die Kampfhandlungen 1915 enden würden, und feierte ein verhältnismäßig normales Fest. Kaiser Franz Joseph sandte Weihnachtsgrüße an die österreichisch-ungarischen Truppen, die mit dem Wunsch verbunden waren, dass „mit Gottes Hilfe ein neues Jahr sie zum Siege führe!“

Von der Zuversicht zum Hunger

Die Einschränkungen für die Bevölkerung zuhause waren 1914 noch überschaubar. In den Vorarlberger Zeitungen priesen Unternehmer im Dezember dieses Jahres wie gewohnt ihre Backzutaten wie Honig, Mehl, Mandeln, Citronat und Likör an. Gasthäuser veranstalteten und bewarben im Advent Schlachtpartien, als würden einige dutzend Kilometer entfernt gerade keine Soldaten in den Schützengräben liegen.

Vier Jahre später war derartiges undenkbar

Vier Jahre später war derartiges undenkbar. Die Kampfhandlungen waren erst am 11. November 1918 eingestellt worden. Einen Tag später wurde die Republik ausgerufen. Österreich steckte aber nicht nur in weitreichenden politischen Umwälzungen, sondern auch in einer massiven kriegswirtschaftsbedingten Versorgungskrise. Lebensmittel wurden auf Bezugsschein ausgegeben oder schwarz gehandelt. In den Zeitungsinseraten wurde nun nach Angeboten für Feuerholz gesucht. Ein Bezauer Bauer bot im Advent 1918 eine trächtige Kuh „wegen Mangel an Futtermittel“ zum Verkauf an. An Lebensmitteln wurden höchstens noch Zwiebeln angeprisen – und auch die zu hohen Preisen. Vielerorts herrschte nun Hunger.

Spenden statt Briefe

Diesen Mangel hatte man beim ersten Kriegsweihnachten noch nicht gekannt. Siegessicher wurden im ganzen Reich Weihnachtsspenden für die Armee gesammelt. Der Verzicht auf Gewohntes war zumindest für den Mittelstand vor allem symbolischer Natur. Ein Leser des „Vorarlberger Volksblatts“ machte etwa den Vorschlag, auf Weihnachtskarten zu verzichten und das gesparte Geld „zu gunsten der Vorarlberger Krieger im Felde“ zu spenden.

Auch die Militärbehörden drängten die Bevölkerung in diese Richtung, allerdings aus einem anderem Motiv: Die Überprüfung der vielen Weihnachts- und Neujahrsglückwunschkarten würde „die Militärzensuren erheblich belasten“, hieß es. Die gesamte Feldpost wurde aus Sicherheitsgründen gelesen und gegebenenfalls auch geschwärzt. Spenden für die Soldaten nahm das Kriegsfürsorgeamt in Wien entgegen, sie konnten bei jedem Gemeindeamt und bei den Bezirkshauptmannschaften hinterlegt werden.

Beliebte Kriegsalben

Der Krieg wirkte sich auch auf die Geschenkindustrie aus. Bücher und Alben mit Kriegsbildern wurden breit beworben. Der Krieg werde nicht nur Enkel und Urenkel, sondern auch spätere Generationen beschäftigen, prophzeite eine Annonce zutreffend. Man solle sich daher die Zeitschrift mit Kupfertiefdrucken kaufen, in denen der Krieg „in ewig denkwürdigen Bildern lebenswahr festgehalten“ werde. Der „große Krieg“ hatte aufgrund der fehlenden Unmittelbarkeit noch keinen bleibenden Schrecken im Hinterland verbreitet. Das änderte sich, je länger die Gefallenen- und je kürzer die Einkaufslisten wurden.

Die Heimkehrer

Das Weihnachtsfest des Jahres 1918 verlief trotz der angespannten Versorgungslage für viele dennoch glücklicher als die vorangegangenen, denn durch den Waffenstillstand und die Demobilisierung der österreichisch-ungarischen Streitkräfte strömten viele lange vermisste Soldaten zurück in die Heimat. Manche warteten jedoch vergeblich, weil ihre Angehörigen gefallen oder in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Das betraf besonders die Kaiserjäger, in denen etliche Vorarlberger dienten und die aufgrund eines Missverständnisses der Österreicher über den Beginn des Waffenstillstandes zu Kriegsende massenhaft in italienische Gefangenschaft geraten waren. So waren 1918 etwa etliche Soldaten aus Wolfurt in Verona interniert, wie die „Landes-Zeitung“ berichtete.

Soldaten an der Grenze

Aufgrund solcher Umstände und des allgemeinen Mangels wollte vorerst keine „glühende Friedensstimmung“ aufkommen, vermerkte das Blatt. Die Zukunft des Landes und seiner Menschen lag im Ungewissen. Der Anschluss an die Schweiz wurde zum Thema, und die letzten Spuren der Monarchie waren noch lange nicht beseitigt. Am 24. Dezember 1918 wies das Land die Vorarlberger Behörden öffentlich an, den Doppeladler nicht mehr als Staatssysmbol zu verwenden. Er sei durch die Ausrufung der Republik „in Wegfall gekommen.“ Am Weihnachtstag veröffentlichte die rote Parteizeitung „Vorarlberger Wacht“ ein Gedicht, in dem dem Jesuskind die politische Sicht auf das Kriegsende mitgeteilt wurde: „Doch der Krieg, er mußte sein, sagt der reiche Protze! Drum, bei ihm, Kind, kehr nicht ein, komm lieber zu den Sozi!“

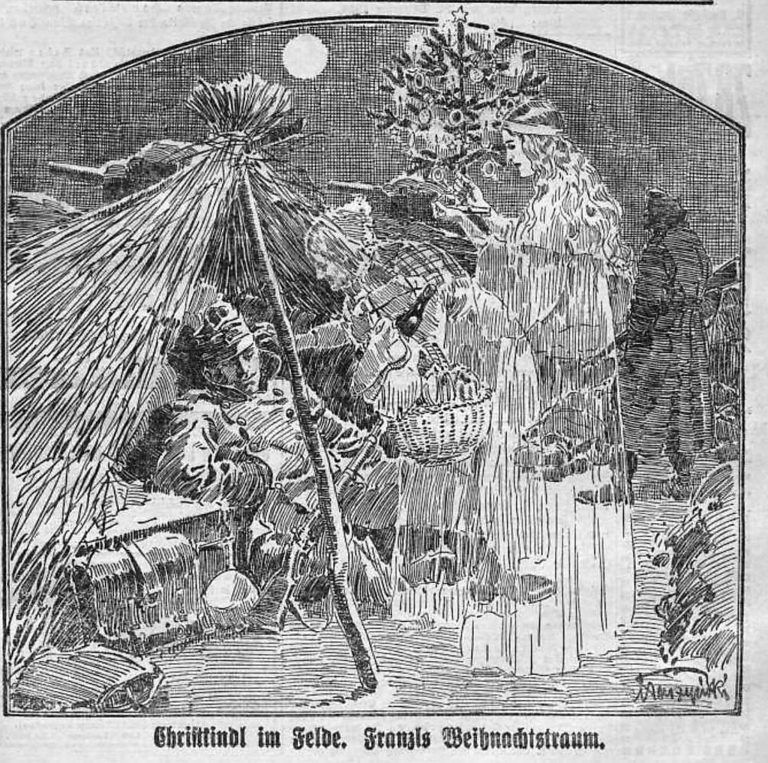

Weihnachten im Zelt

In dieser Zeit des Umbruchs mussten etliche abgerüstete Soldaten, die es nach Vorarlberg geschafft hatten, Weihnachten in Zelten verbringen. Ihre Familien lebten in der Schweiz, die eidgenössischen Behörden verweigerten ihnen aber die Einreise. Die Wartenden befanden sich in einer prekären Situation. Der christlichsoziale Bürgermeister von Feldkirch, Franz Unterberger, setzte sich dafür ein, dass sie zumindest die Arbeitslosenunterstützung ausbezahlt bekamen. Er kümmerte sich derart aufopfernd um die gestrandeten Veteranen, dass sogar die rote „Wacht“ den schwarzen Politiker lobte. Man müsse dem „menschenfreundlichen, anerkennenswerten Entgegenkommen des Herrn Bürgermeisters“ Respekt zollen, hieß es. Allerdings waren all jene Soldaten, die nun Staatsbürger anderer Nachfolgestaaten der Monarchie waren, von der Arbeitslosenhilfe ausgeschlossen und mussten über Spenden der ohnehin schon belasteten Bevölkerung versorgt werden – sie gab trotzdem, bis die Männer in die Schweiz durften.