Ein Denkmal für

die Schwänin

Im Bildraum Bodensee symbolisiert der Künstler Wolfgang Walkensteiner den Kunstbegriff in Tiergestalten in seiner Ausstellung „Warum Kunst und nicht nicht?“

In den letzten Jahren hat sich der Künstler Wolfgang Walkensteiner intensiv mit dem Thema Schwan in fantasievoller sowie auch philosophischer Weise beschäftigt, nun ist das künstlerische Ergebnis im Bildraum Bodensee zu sehen

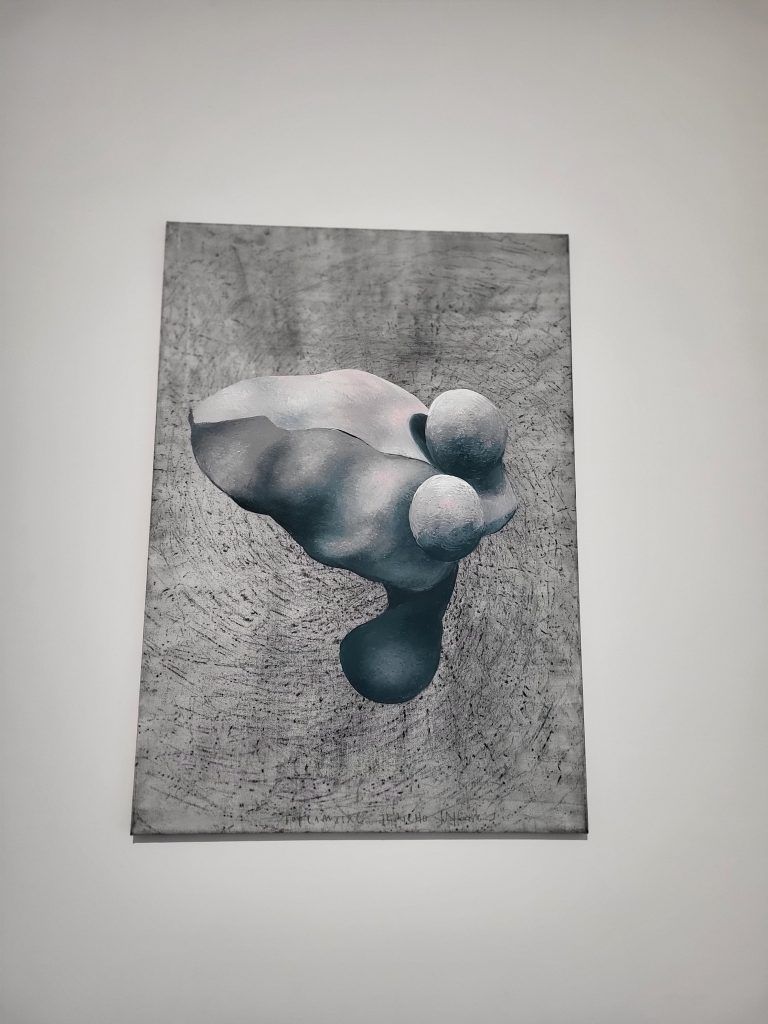

Wochenlang bastelte Walkensteiner mit braunem Klebeband an der Gussform für die Schwänin „Jericho“, die im Raumanzug eingekleidet und mit am Hintern implantierten Raketen ausgestattet als erste und einzige die Schallmauer durchbrochen hat. Tentakelartig strecken sich ihre Gliedmaßen in alle Richtungen. Es sei diese große Aufregung, welche der Künstler in der Figur emotional spürbar machen wollte – eine Dramatik, denn „Jericho“ ist als Denkmal gedacht.

Eine weibliche Cyborg

Erste Impressionen für diese Arbeit sind bereits vor zehn Jahren entstanden, als Walkensteiner seine Werke in Kiew im „Center of Contemporary Art, M17“ und in der Kunsthalle Eurogold in Zhytomir zeigte. In der ukrainischen Stadt Zhytomir, die zurzeit immer wieder von russischen Raketen bombardiert wird, war Walkensteiner 2014 im Juri-Gagarin-Park so beeindruckt vom Denkmal des ersten Menschen im Weltall gewesen, dass er „künstlerisch etwas unternehmen musste“, um den Augenblick der Begegnung mit dem Gagarin-Denkmal für immer festzuhalten.

Also schuf er als Asymmetrie zu Gagarin „eine weibliche Cyborg“: die Schwänin Jericho. Mit Überschallgeschwindigkeit würde sie durch die Schallmauer fliegen und tragischerweise abstürzen, weil sich der Bremsfallschirm in ihrem Gefieder verheddert hatte. Im Gegensatz zu Gagarin hat Jericho nicht überlebt. Dennoch wird sie und ihre Lebensgeschichte für immer in den Werken von Wolfgang Walkensteiner erhalten bleiben.

Für die ungegossene und somit leicht transportable Skulptur der Schwänin verwendet der Künstler billiges „trashiges“ Material: „Ich will nichts verschleiern, weil man darüber hinwegsehen muss, um die Schönheit der Form zu kapieren“, erklärt er. Ein Guss in Bronze oder Aluminium ist noch heuer geplant. Sehr detailliert hat Walkensteiner seine Geschichte in unterschiedlichen Arbeiten für Besucher visuell zugänglich gemacht. Der Schwanenfuß, der „Schwan im Eimer“, aber auch die Giraffe – die der Künstler „in den ukrainischen Wäldern nicht gesichtet hat“ – sind als Objekte realisiert.

Illusion in Farbe

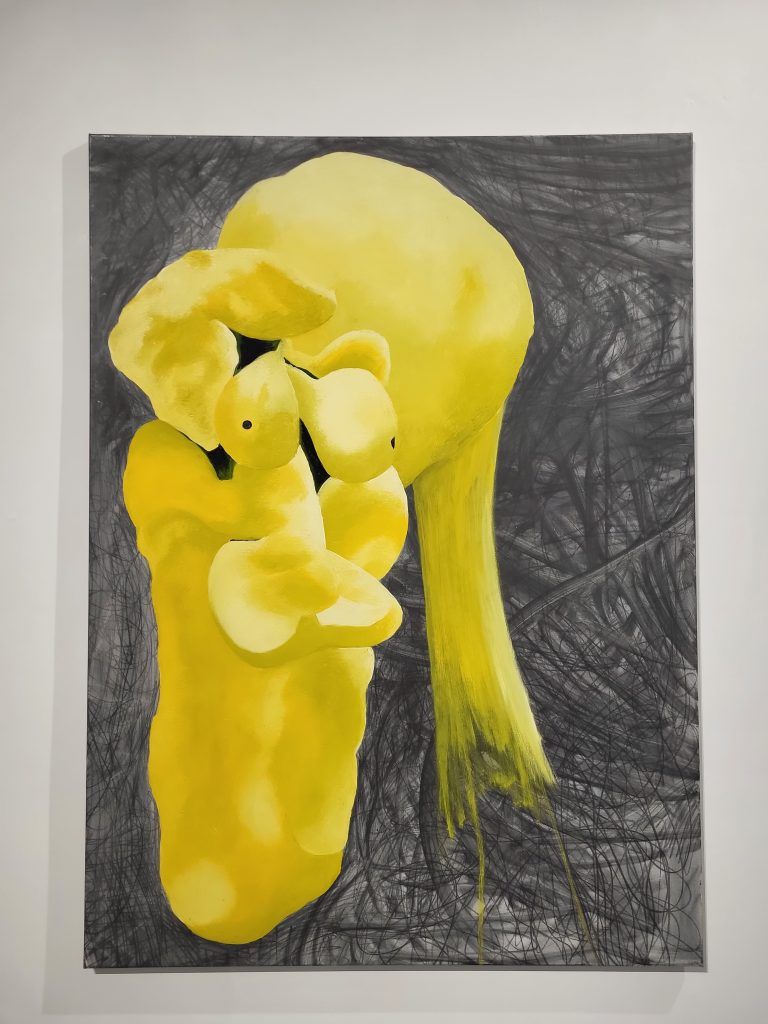

Hinter der Schwanskulptur wurde die Schallmauer errichtet, die sich prägnant in einer Textur aus Eiern dreidimensional hervorhebt. Auch ein Portrait hat der Künstler der Heldin gemalt, ganz in Gelb, „um den besonderen Status“ zu betonen, eine Farbe, die der Künstler sonst eher selten verwendet. „Da ist sie noch sehr hübsch vor dem Flug. Sie dreht sich ganz kokett auf die Seite und mit ihren großen Augen blickt sie in irgendeine Vergangenheit oder Zukunft. Jedenfalls hat sie sich sehr gefreut auf den Flug“, sinniert Walkensteiner.

Während die hintergründigen Geschichten seinen Kunstwerken einen individuellen Charakter verleihen, möchte er die Welt der Illusionen auch optisch in seinen Bildern widerspiegeln. Das gelingt ihm, indem er möglichst viel Raum auf der Leinwand erzeugt.

Einprägsam und dreidimensional

In der Ausstellung „Warum Kunst und nicht nicht?“ sind neben den Objekten große figurative und auch abstrakte Bilder zu sehen, die durch ihre feinen Farbverläufe und die starken Kontraste der meist monochromen Farben vor dunklen Hintergründen sehr einprägsam und dreidimensional wirken. Walkensteiner nimmt einzelne Elemente aus erdachten Geschichten und holt sie mit Farbe und viel Präzision in die Realität, wo sie dynamisch und ausdrucksstark auf den Leinwänden Raum schaffen für eine Fantasiewelt in den Köpfen der Betrachter. Manche seiner Formen sind fließend und organisch, andere fallen durch maschinelle Merkmale und besonders klare Strukturen auf.

Wie Walkensteiner sagt, beansprucht für ihn jede Form eine eigene Farbigkeit. Er arbeitet viel mit Eitempera, einer sehr alten Technik, die er bei Max Weiler an der Akademie der bildenden Künste Wien gelernt hat. Diese Technik eigne sich gut, um Pigmente sehr rein auf die Leinwand zu bringen. Mit den kleinsten Pinseln gelingt es ihm, sehr feine Übergänge zu schaffen, um möglichst viel Plastizität zu erzeugen. Daneben möchte er neue Facetten der Kunst in ihren Möglichkeiten zeigen, denn „die Kunst muss frisch bleiben und sich selbst irgendwie erneuern“.

Passend zum Schwan hat Walkensteiner auch dessen aufgefächerten Fußabdruck in einer großen dreiteiligen und eher abstrakten Intarsienarbeit festgehalten. Dafür hat er 20 seiner Bilder ausgeschnitten, anders eingesetzt und auf der Rückseite verklebt. Mit den hell- und dunkelroten Abdrücken in einer düster scheinenden Landschaft verbinde er auch Assoziationen zum „footprint“, dem ökologischen Fußabdruck, den der Mensch in der Umwelt hinterlässt.

Philosophische Überlegungen

Im Schwan und der Giraffe hat der Künstler symbolisch in einem subjektiven Zugang den Kunstgedanken in zwei bekannte Begriffe aufgespalten: „‚Das Schöne‘ kann ich nur im Schwan festmachen und ‚das Erhabene‘ möchte ich in der Giraffe repräsentieren.“ Insofern liegen den Werken tiefgehende philosophische Überlegungen zugrunde, die sich auch im Titel der Ausstellung wiederfinden, der als ironische Anspielung auf den uralten vorsokratischen Satz „Warum gibt es etwas und nicht nichts?“ gedacht ist.

Walkensteiner begreift die Kunst auch in einer spirituellen Zuschreibung als Ausgleich für die Religion, die im 21. Jahrhundert immer mehr an Bedeutung verliert. Die Menschen würden die Sehnsucht nach dem Unerklärbaren nun in der Kunst suchen. Und auch wenn es die Spiritualität nicht schaffe, die Kunst am Leben zu erhalten, werde sie vom Kapitalismus vereinnahmt. „Insofern brauchen wir uns um die Kunst keine Sorgen machen, sie wird weiterhin bestehen“, kann Walkensteiner beruhigen.

Warum Kunst und nicht nicht?: Bis 21. März im Bildraum Bodensee, Bregenz; Lesung von Wolfgang Walkensteiner: 1. März, 19 Uhr.