“Dürfen uns vor KI nicht verschließen, sonst sind die Schüler einen Schritt voraus”

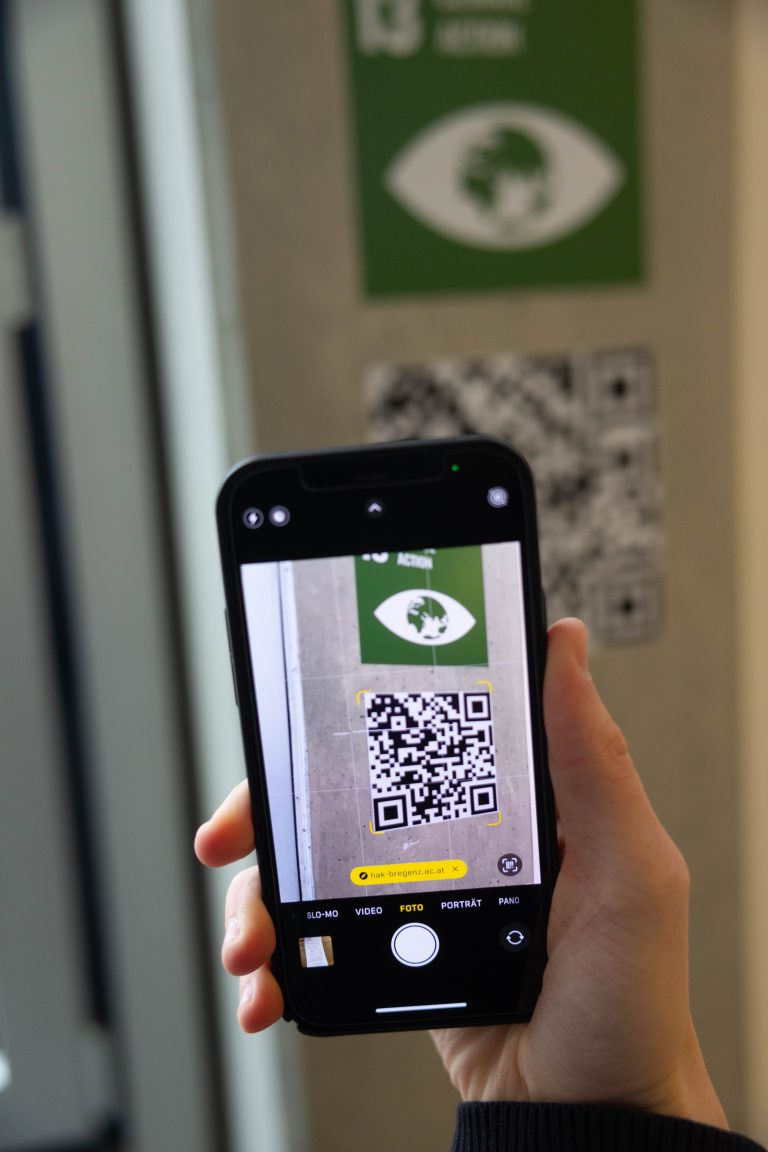

Die Anwendung digitaler Medien findet von der Volksschule aufwärts statt. An der HAK Bregenz ist man schon weiter: Hier wird im Unterricht bereits mit künstlicher Intelligenz gearbeitet.

Nachdem die NEUE am Sonntag bereits letzte Woche die Gefahren und Probleme digitaler Medien für Kinder und Jugendliche aufgezeigt hat, soll nun die andere Seite beleuchtet werden. Denn Handys, Tablets und andere internetfähige Geräte sind zu unverzichtbaren Alltagsgegenständen geworden.

Das sieht auch Martin Hartmann, der Ansprechpartner der Bildungsdirektion Vorarlberg für digitale Bildung, so: „Digitale Medien sind integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens und somit auch des Alltags von Kindern und Jugendlichen.“

Daraus ergibt sich gewissermaßen eine Verpflichtung für die Schulen. Hartmann sagt: „Es ist Grundaufgabe der Schule, sich gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen, die Schüler auf das Arbeitsleben und die Teilnahme am sozialen Leben bestmöglich vorzubereiten.“

In allen Schulen ein Thema

Vor allem seit der Coronapandemie seien digitale Medien in allen Schulen ein Thema, erklärt Martin Hartmann. An der Volksschule stünden Medienbildung und ein reflektierter Umgang mit dem Internet im Vordergrund. Zu Technik und Problemlösung sei der Ansatz eher spielerisch.

Nach dem Wechsel in die erste Sekundarstufe erhalten die Schüler dann eigene digitale Endgeräte, dazu ergänzend gibt es seit 2022 das Pflichtfach „Digitale Grundbildung“. Die informatischen und digitalen Grundlagen stehen im Vordergrund. Auch Medien- und Informationskompetenz, das kritische Auseinandersetzen mit Informationen und ihren Quellen, sind in der ersten Sekundarstufe auf dem Lehrplan. Außerdem erfolge die Vorbereitung auf den Informatikunterricht in den weiterführenden Schulen, so Hartmann.

Breites Angebot

In der zweiten Sekundarstufe gibt es laut dem Experten der Bildungsdirektion „ein breites Ausbildungsangebot und Schwerpunkte im Bereich Digitales und Medien, insbesondere an HAK und HTL.“

Ein Beispiel dafür findet sich in der Landeshauptstadt. Die HAK Bregenz bietet den Schulzweig „Digital Business“ an. Direktorin Martina Reutin bringt den Grundgedanken hinter der „HAK DigBiz“ auf den Punkt: „Wir haben drei Säulen, die vom Stundenausmaß her gleich groß sind: die Allgemeinbildung, die klassische Wirtschaftsausbildung und die IT-Ausbildung.“ Die IT-Ausbildung selbst ist wiederum in drei Teile gegliedert, mehr dazu in der Factbox.

IT-Ausbildung an der HAK Bregenz/Digital Business

Die IT-Ausbildung im „DigBiz“-Zweig an der HAK Bregenz besteht aus drei Säulen:

1) Programmierung von Apps und komplexen Anwendungen

2) „Internet Multimedia Content Management“: Erstellen einer benutzerfreundlichen Oberfläche für ein Programm

3) Betriebssysteme und Netzwerktechnik in Unternehmen

Eigener Laptop ab dem zweiten Jahr

Im Unterrichtsalltag verwenden die Schüler der HAK Bregenz oft digitale Medien. Martina Reutin berichtet: „Im ersten Jahr starten wir ohne eigene Geräte, der ganze Unterricht findet in unseren acht IT-Sälen statt. Ab dem zweiten Jahr brauchen die Schüler einen eigenen Laptop, den sie dann in fast allen Gegenständen verwenden.“

Die Direktorin, die selbst in einer solchen IT-Klasse Betriebswirtschaftslehre unterrichtet, nennt Praxisbeispiele aus ihrem Unterricht: „Ich setze den Computer täglich im Unterricht ein, etwa für Unternehmensrechnungen. Dafür nutzen wir Excel oder Buchhaltungsprogramme.“

Auch wenn es um Recherche geht, kommen bei Reutin die Laptops zum Einsatz: „Wenn ich etwas erkläre und mich schauen 20 fragende Augenpaare an, dann sage ich, die Schüler sollen googeln oder ein KI-Programm fragen, ob das es besser erklären kann.“

Künstliche Intelligenz

Das sei nicht der einzige Anwendungsbereich, bei dem künstliche Intelligenz im Unterricht helfen könne, sagt Reutin. „Sie ist auch nützlich, wenn es darum geht, ein komplexes Thema schnell herunterzubrechen. Das macht ein Programm wie ChatGPT oder Google Bard viel schneller, als ich es selbst könnte. Warum soll ich das dann nicht nutzen? Die Informationen, die dabei herauskommen, sind die gleichen. Nur die Zeit, die ich eingespart habe, ist sensationell.“

Allerdings sei es wichtig, die Ergebnisse zu prüfen, die eine künstliche Intelligenz liefert. „Das müssen wir den Schülern auch beibringen“, betont Martina Reutin. „Man muss immer abwägen: Ist das, was die KI liefert, brauchbar?“ Um solche Aspekte zu vermitteln, plant Reutin einen pädagogischen Tag, an dem sich Schüler und Lehrer intensiver mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen.

Betrug dank KI?

Die Verwendung von KI-Programmen bietet Schülern allerdings auch neue Möglichkeiten, um bei Hausaufgaben oder Prüfungen zu betrügen. Dessen ist sich die Direktorin der HAK Bregenz bewusst: „Wir hatten auch schon Schularbeiten, bei denen klar war, dass der Schüler seinen Text nicht selbst geschrieben hat.“ In solchen Fällen seien die Lehrpersonen gefordert: „Man kennt seine Schüler und weiß, was deren klassische Ausdrucksweise ist. Wenn ich einen Text habe, der davon abweicht, muss ich ganz genau hinschauen. Das ist die Herausforderung.“

Auf der anderen Seite ergeben ChatGPT und Co. auch für Lehrpersonen neue Chancen. „Wir haben erste Kollegen, die Prüfungsaufgaben durch die KI stellen lassen. Das kann man sicher nicht flächendeckend machen, aber warum nicht als Unterstützung verwenden?“ Für komplexe Fragestellungen seien die KI-Programme allerdings noch nicht weit genug, räumt Reutin ein. Dennoch betont sie: „Ich denke, wir dürfen uns vor der KI nicht verschließen. Sonst sind uns die Jugendlichen einfach einen Schritt voraus.“

Laptop im Alltag

Stichwort Schüler: Diese sollen natürlich auch zu Wort kommen. Julia Marte und Maximilian Sinz sind 17 Jahre alt besuchen den Digital-Business-Zweig an der HAK Bregenz. Julia erklärt: „Digitale Medien verwenden wir im Großteil unserer Fächer. In Unternehmensrechnung und Mathe arbeiten wir oft händisch, ansonsten benutzen wir immer unseren Laptop.“

Auch künstliche Intelligenz wenden die beiden Schüler hin und wieder an. „Beim Programmieren kann sie helfen, Codes zu erklären“, berichtet Julia. „Dort kann sie auch Fehler erkennen“, fügt Maximilian hinzu. Er verwende künstliche Intelligenz hin und wieder auch zur Hilfe bei Hausaufgaben. Dort habe die KI allerdings noch Aufholbedarf, ergänzt Julia: „Sie kann noch nicht hundertprozentig das hergeben, was Lehrer hören wollen.“