Römisches Fundament und Turm mit Weitblick

Vor 157 Jahren wurde evangelischer Gottesdienst in Kirche gefeiert.

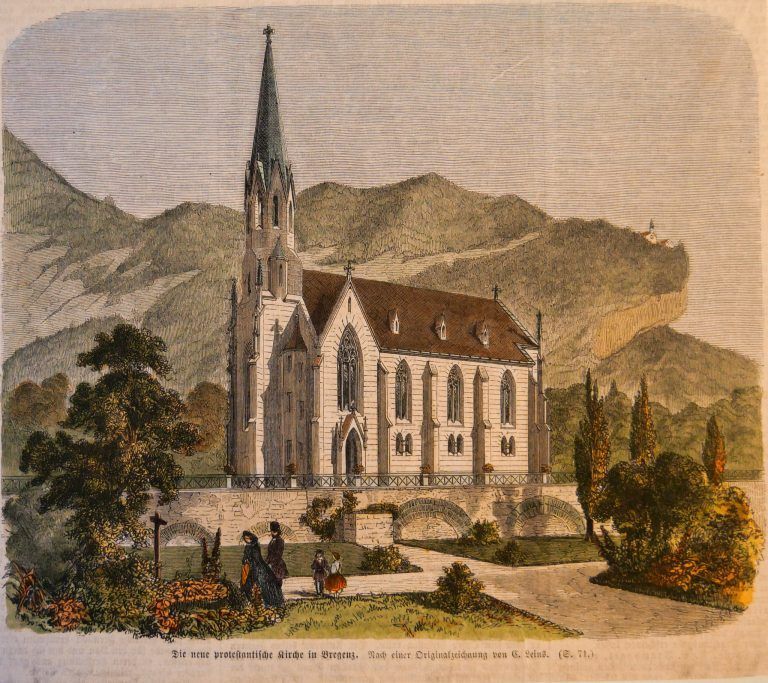

Am 8. Mai 1864 wurde die evangelische Kreuzkirche am Ölrain in Bregenz feierlich eingeweiht. In Begleitung des Glockenklangs der neu erbauten Kirche zogen die Gemeindemitglieder und Besucher in ihr Gotteshaus ein.

Der Schlüssel zum Tor lag auf einem seidenen, weißen Kissen und wurde von der ersten Konfirmandin der evangelischen Gemeinde ehrfurchtsvoll getragen. Die Kreuzkirche war nicht nur neuer Versammlungsort für Gottesdienste und Glaubensausübung, sie war auch ein Ergebnis eines langen Kampfes um Gleichberechtigung der evangelischen Konfession.

Zuerst verfolgt – dann erfolgreich. Anfang des 16. Jahrhunderts wehrte man sich auf dem Gebiet des heutigen Vorarlbergs mit Härte gegen das Aufkommen des evangelischen Glaubens. Gegen die Anhänger Martin Luthers und Huldrych Zwinglis ging man brutal vor. Sie wurden per Strafe gezwungen, katholische Messen zu besuchen, wurden verfolgt und abgeschoben oder gar hingerichtet. Viele Anhänger der neuen Glaubensrichtung flohen. Darunter viele Gelehrte und Humanisten. Erst im 19. Jahrhundert siedelten sich wieder Industrielle aus der Schweiz und Schottland in Vorarlberg an. Mit den zugezogenen Facharbeitern der Textilfabriken kam auch der evangelische Glaube wieder in das Land und damit natürlich das Bedürfnis, diesen in Form von Zusammenkünften und Gottesdiensten leben zu können.

Evangelische Kirche Bregenz

Beschluss zum Kirchenbau

Mit dem Erlass des „Protestantenpatentes“ von 1861 durch Kaiser Franz Joseph wurde die Gründung einer eigenen evangelischen Gemeinde auch in Bregenz ermöglicht. Am 30. Dezember 1861 fand in der Villa Schwerzenbach in Bregenz die erste Presbytersitzung statt. Das Presbyterium leitet heute noch die evangelische Kirchengemeinde: Es entscheidet, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickelt. Das Presbyterium trifft sich in regelmäßigen Abständen, um Beschlüsse zu fassen.

Baron Ernst Freiherr von Poellnitz wurde erster Kurator, Vorsitzender des Presbyteriums. Der Bau einer eigenen Kirche in Bregenz am Ölrain wurde entschieden. Das katholisch-konservative Lager in Vorarlberg versuchte aber vehement die Niederlassung einer evangelischen Gemeinde zu verhindern. Mittels Plakat- und Unterschriftenaktion wurde versucht gegen diese sowie gegen den Bau der Kirche vorzugehen. Die Aktion blieb erfolglos.

Ein beliebter Bauplatz

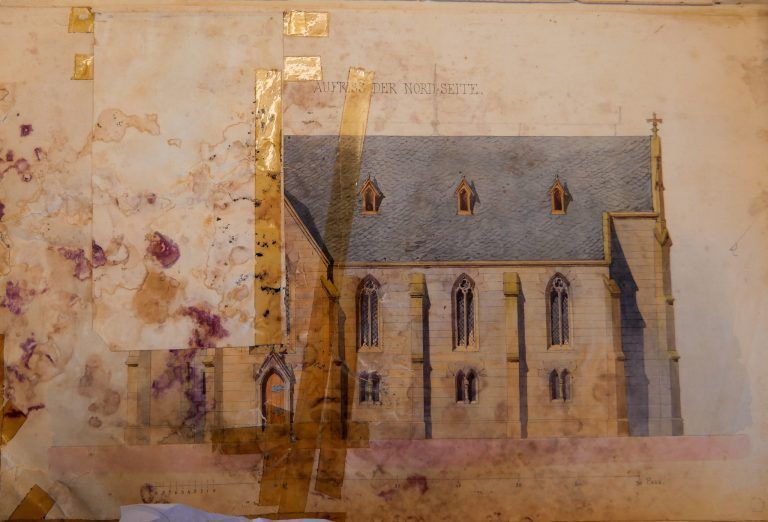

Noch im selben Jahr wurde eine Baukommission mit dem Bau der Kirche und der Anlage eines Gemeindefriedhofs auf dem Grundstück am Ölrain in Bregenz eingesetzt. Der Stuttgarter Oberbaurat Christian Leins gestaltete die Baupläne, und schon im April 1862 begann man mit den Fundamentierungsarbeiten. Während der Arbeiten stieß man auf die Überreste eines alten römischen sowie eines mittelalterlichen Gebäudes. Zwar bedeutete der Fund des römischen Gebäudes eine Verzögerung des Baues, man freute sich andererseits, da ein Teil der Fundamentierungskosten eingespart werden konnte. Man errichtete die neue Kirche einfach auf den alten, römischen Fundamenten. Die gefundenen Münzen und alten römischen Gefäße wurden dem ebenfalls neu gegründeten Vorarlberg-Museum zur Verfügung gestellt. Der Altertumsforscher Samuel Jenny fertigte Lagepläne des alten Brigantium an und veröffentlichte Forschungsergebnisse seiner umfassenden Arbeit. Der Bau der evangelischen Kirche in Bregenz war somit nicht nur ein Zeichen der konfessionellen Gleichberechtigung, sondern auch eine konkrete Auseinandersetzung mit der kulturellen Geschichte Vorarlbergs und ebenso ein „Fundament“ für das Vorarlberg-Museum.

Zum Himmel strecken

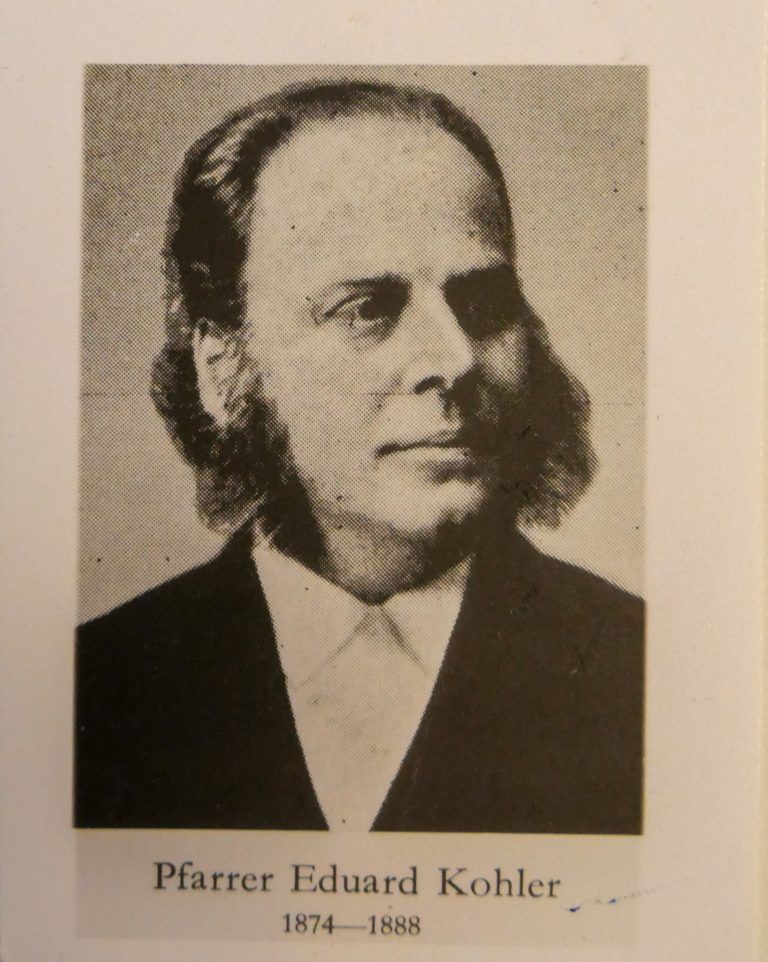

Die Grundsteinlegung der Evangelischen Kirche fand im August 1862 statt. Der erst ein paar Monate im Amt befindliche Pfarrer Eduard Kohler hielt am Bauplatz eine feierliche Rede in Anwesenheit sämtlicher wichtiger Bregenzer Persönlichkeiten. Kurator Poellnitz verlas eine Urkunde, die anschließend in einem Kupfergefäß in den Grundstein unter dem Altar versenkt wurde. Mit der Ausführung des Kirchenbaus wurde Baumeister Geis aus Bregenz beauftragt. 410 Gläubige sollten in ihr Platz finden. Die Kirche, errichtet im neugotischen Stil, war eines der ersten evangelischen Gotteshäuser, das sich äußerlich nicht von dem römisch-katholischen Äquivalent unterscheiden musste. Sie wurde mit einem Kirchturm und Glocken gebaut. Noch 1781 hatte Josef II. verfügt, dass „Akatholische“, so die amtlich-abfällige Bezeichnung für die Evangelischen, keine Kirchen, sondern lediglich Bethäuser bauen durften: diese durften keinen Turm, keine Glocken und keine Rundbögen-Fenster aufweisen. Der Eingang durfte nicht straßenseitig liegen. Ab 1849 war diese Regelung hinfällig. Knapp zwei Jahre nach der Grundsteinlegung war das Gebäude fertig und bereit für den ersten Gottesdienst.

Außen und Innen

Ursprünglich wollte man die Kreuzkirche am Ölrain mit Naturstein bauen. Wohl aufgrund der hohen Kosten hatte man sich dann, entgegen der Pläne, für günstigeres Baumaterial entschieden und die Kirche dafür verputzt. Bei den Renovierungsarbeiten im Jahr 1977 wurde dieser Außenputz entfernt. Nun sieht zwar die Außenfassade dem ursprünglichen Bauplan ähnlicher, doch die „billigen Steine“ sind witterungsanfälliger. Bereits in den Jahren 1939/40 war nach Plänen des Berliner Architekten Otto Bartning der Altarraum der Kirche modernisiert worden: die erhöhte Kanzel, von der aus der Pfarrer predigte, wurde entfernt. Ebenso die im Altarraum befindlichen Bänke für die Presbyter. Das Taufbecken wurde rechtsseitig versetzt und „landete“ im Chorraum vor dem Kriegerdenkmal in Form eins Kruzifixes aus Stein, das der Vorarlberger Bildhauer Albert Bechtold im Jahr 1923 geschaffen hatte. Der gesamte Altarraum wurde dadurch erweitert und das Erscheinungsbild erhellt. Der Saalraum hat einen offenen Holzdachstuhl und eine Empore, auf der sich eine Rieger-Orgel aus dem Jahr 1981 befindet.

Friede und Licht

Über dem Eingang zur Kirche aber sieht man noch immer, leicht verwittert, ein Spruchband mit der Aufschrift „Friede sei mit Euch“. Über dem Eingangsportal ziert ein Wappen mit der Jahreszahl 1862 die linke Ecke, und in der rechten hat sich der Architekt Christian Friedrich Leins mit seinen Initialen verewigt. Neben all den kleinen, feinen architektonischen Besonderheiten war die Kreuzkirche am Ölrain auch die erste Kirche auf dem Gebiet der damaligen k. & k. Monarchie, die ihre Gemeinde nicht nur geistlich, sondern im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtete: im Jahr 1904 wurde die elektrische Beleuchtung (und Heizung) eingebaut.