Als gleich drei Brüder vor dem Krieg flüchteten

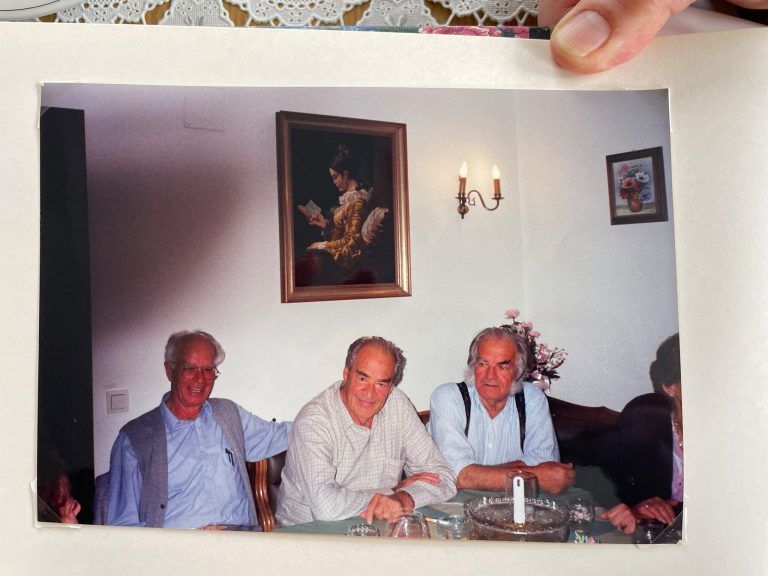

Familienalbum Susanne Müller

Ein großes Forschungsprojekt unter der Leitung von Peter Pirker hatte Deserteure der Wehrmacht (auch) in Vorarlberg zum Inhalt. Die Ergebnisse liegen nun in Buchform vor.

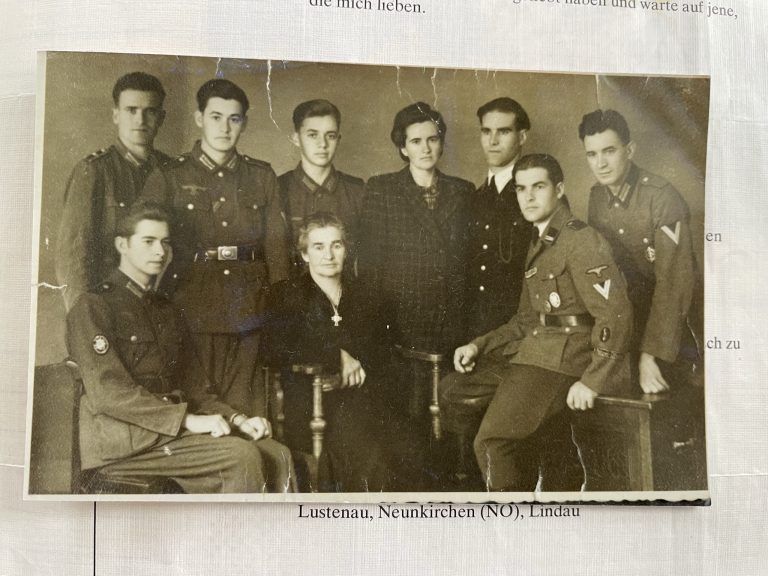

Es war der Zufall, der im Herbst 1943 zu einer außergewöhnlichen Desertionsgeschichte führte. Die aus Hohenweiler stammenden Brüder Erwin (23), Kurt (21) und Fritz (19) Müller hatten im September unabhängig voneinander nahezu zeitgleich Heimaturlaub von der Kriegsfront bekommen. Drei weitere Brüder – von denen zwei den Krieg nicht überleben sollten – leisteten zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Wehrdienst.

Fritz war der erste, der nach Hause kam, Erwin und Kurt folgten kurz darauf. Die Entscheidung, zu desertieren und in die Schweiz zu flüchten, dürfte erst gegen Ende ihres Urlaubs – in den auch der schwere Bombenangriff auf Feldkirch fiel – gefallen sein. Am Sonntag, 10. Oktober, machten sich die drei kurz vor Mitternacht auf jeden Fall ins Montafoner Rellstal auf. Drei Tage später überquerten sie das auf über 2000 Meter gelegene Schweizertor und waren damit im Kanton Graubünden.

Erwin Müller kehrte im Juni des folgenden Jahres über den gleichen Weg wieder zurück nach Vorarlberg. Dabei erschoss er den Hilfszöllner Wilhelm Tschabrun. Bis kurz vor Kriegsende versteckte er sich dann im Haus seiner Mutter in Hohenweiler. Verraten wurde er nicht. Seine beiden Brüder kamen Anfang Dezember 1945 wieder nach Vorarlberg zurück.

Die Geschichte der Brüder Müller von Nikolaus Hagen ist einer der Beiträge in der von Peter Pirker (siehe rechts) und Ingrid Böhler herausgegebenen Publikation „Flucht vor dem Krieg. Deserteure der Wehrmacht in Vorarlberg“. Sie ist das Ergebnis eines aufwendigen Forschungsprojekts, das 2019 am Institut für Zeitgeschichte in Innsbruck seinen Ausgang genommen hatte. Unter der Leitung von Pirker sollte das Desertionsgeschehen in Tirol und Südtirol untersucht werden – 2020 wurde das Projekt in Abstimmung mit dem hiesigen Landesarchiv und Mitteln des Landes auf Vorarlberg erweitert. Die diesbezüglichen Ergebnisse können nun in der kürzlich veröffentlichten Publikation nachgelesen werden.

das Buch

Peter Pirker/Ingrid Böhler (Hrsg.): „Flucht vor dem Krieg. Deserteure der Wehrmacht in Vorarlberg.“ Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs, Band 15 (N.F.). UVK Verlag 2023, 374 Seiten, 22,70 Euro.

Rund 650 Fälle von Desertion und Verweigerung mit Vorarlbergbezug konnten gefunden werden – begangen von Soldaten aus und in Vorarlberg. 256 von ihnen waren Einheimische. Der Großteil aller Fälle betraf Deserteure. Die Vorarlberger hatten dabei einen „Heimvorteil“, das heißt, ihre Flucht war häufiger erfolgreich als jene von Ortsfremden. Dennoch überlebten nicht alle. Bislang konnten 27 Vorarlberger identifiziert werden, die im Zusammenhang mit ihrer Flucht zu Tode kamen. Die meisten von ihnen – 15 – wurden nach Gerichtsurteilen hingerichtet oder starben in der Haft.

Pirkers umfangreicher Eröffnungsbeitrag liefert nicht nur die oben genannten Zahlen, sondern eine Reihe weiterer akribisch recherchierter Daten, die detailliert das heimische Desertionsgeschehen beschreiben. So stammen etwa im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Fluchtwilligen aus Krumbach – bei 651 Einwohnern waren es 14. Fast jeder dritte Vorarlberger Deserteur war Arbeiter oder Handwerker – und sie waren durchschnittlich schon etwas älter. Die Gründe für die Flucht waren vielfältig. Häufig war es aber die direkte Kriegserfahrung, sie hatten einfach „genug vom Krieg“. Untersucht wurde aber auch, wie Anträge von Deserteuren und Helfern behandelt wurden, nachdem sie (erst) 2005 ins Opferfürsorgegesetz aufgenommen wurden. Kurz gesagt: Schlecht, nur 30 Prozent wurden positiv beschieden.

Im Buch sind auch 55 Kurzbiografien von Soldaten aufgelistet, die in Zusammenhang mit ihrer Flucht umkamen. Darunter sind die vorher erwähnten 27 Vorarlberger sowie Soldaten von außerhalb, die im Land gefasst wurden oder hier zu Tode kamen. Unter ihnen ist auch der Kölner Heinrich Heinen, der mit seiner jüdischen Freundin Edith Meyer geflüchtet war. Ihre Geschichte hat der ehemalige Präsident des Landesgerichts Feldkirch Alfons Dür im Buch „Unerhörter Mut“ von 2012 erzählt.

Den juristischen Aspekt inklusive Vergleiche beleuchten Peter Pirker und Aaron Salzmann im Beitrag „Wehrdienstentziehungen vor dem Sondergericht Feldkirch“. Warum gerade in Krumbach die Zahl der Deserteure so hoch war und wie dort auch die NS-Ortsgranden „mitspielten“, die 1943 dann abgesetzt und verhaftet wurden, erfährt man in „Krumbach“ von Isabella Greber und Pirker.

Der vermutlich bekannteste Vorarlberger Desertionsfall ist Inhalt des letzten Beitrags im Buch. Darin geht es um Delphina Burtscher (1926–2008) aus Sonntag im Großen Walsertal. Zwei ihrer Brüder und der Vater ihres damals noch ungeborenen ersten Kindes waren geflüchtet. Ein Bruder und ihr Freund wurden gefasst und hingerichtet. Sie selbst und andere Familienmitglieder kamen in Haft. Burtscher hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. 2005 wurde sie veröffentlicht.

Eine ihrer Töchter, Erika Moser, und eine ihrer Enkelinnen, Lydia Maria Arantes, erinnern sich in einem sehr persönlichen Text an die Mutter und Großmutter. Großteils in Dialogform zeichnen sie das Bild einer starken und humorvollen Frau und bilden damit den Abschluss eines spannenden und wichtigen Buchs. „Flucht vor dem Krieg“ ist eine ausführliche und sorgfältige Darstellung über Desertion in Vorarlberg, die nicht nur durch ihren Detailreichtum beeindruckt, sondern auch berührt, weil sie Personen und Lebensgeschichten lebendig macht.

“Als ‘Feigheit” oder ‘Verrat’ abqualifiziert

<em>Interview: Projektleiter Peter Pirker über die Nachkriegsgesellschaft, sein Interesse am Thema und Überraschendes.</strong>

Deserteure sind erst vor relativ wenigen Jahren ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Warum so spät?

Peter Pirker: Die österreichische Nachkriegsgesellschaft war eine Gesellschaft der Veteranen der Wehrmacht, Deserteure waren eine kleine Minderheit. Ab den 1950er-Jahren kam es zu einer tiefgreifenden Umdeutung des Soldatendienstes in der deutschen Wehrmacht. Die „Pflichterfüllung“ bis zuletzt wurde nun als positive Aufopferung für die „Heimat“ gelobt und Kriegsgefallene oft als „Helden“ verbrämt. Das Handeln von Deserteuren wurde hingegen immer wieder als „Feigheit“ oder „Verrat“ abqualifiziert. Diese männliche, soldatische Erinnerungskultur wurde erst ab Mitte der 1980er-Jahre breiter kritisiert. Sie dominierte bis Anfang der 2000er-Jahre und ließ anderen Positionen wenig Raum.

Was hat Sie an dem Thema interessiert?

Pirker: Mich hat vor allem interessiert, wie es Soldaten, die an einer verbrecherischen und katastrophalen Kriegsführung teilnehmen, schaffen, sich davon zu lösen und welche Strategien sie finden, nicht mehr mitzumachen und andere Prioritäten setzen, nämlich vor allem ihr Leben zu retten, statt dem Aufopferungsgebot Hitlers zu folgen. Auch der Aspekt der Hilfe für Deserteure, die häufig von Frauen kam, war eine wichtige Fragestellung unserer Projekte.

Sind Sie im Rahmen Ihrer Forschungen auf Aspekte gestoßen, die Sie überrascht haben?

Pirker: Ja, der relativ hohe Anteil an gelungenen Fluchten. Durch eine breite Quellenbasis konnten wir zeigen, dass etwa 60 Prozent der Fluchten von Soldaten und Wehrpflichtigen gelang.

Wie haben Sie die Gespräche mit den Angehörigen von Deserteuren erlebt?

Pirker: Es haben sich überraschend viele Angehörige und Nachkommen gemeldet. Die Gespräche mit ihnen zeigten, dass es bei Deserteuren trotz des schwierigen Umfelds in der Nachkriegsgesellschaft nicht nur Schweigen und Verbitterung gab, sondern auch positive und selbstbewusste Tradierungen innerhalb der Familien. Die Nachkommen, mit denen ich gesprochen habe, finden es sehr mutig, dass ihre Väter oder Großväter desertiert sind oder ihre Mütter und Großmütter Deserteuren geholfen haben.

Sie konnte in Ihrer Arbeit 653 „Entziehungshandlungen“ mit Bezug zu Vorarlberg finden, 256 davon betrafen Vorarlberger. Könnten es noch mehr sein?

Pirker: Es gab sicher noch mehr Deserteure. Seit den Publikationen unserer Ergebnisse haben sich weitere Angehörige von Deserteuren gemeldet, die wir nicht entdeckt hatten. Ich schätze, dass die Zahl um mindestens ein Drittel höher war.