Mit welchen Herausforderungen gemeinschaftliche Wohnformen kämpfen

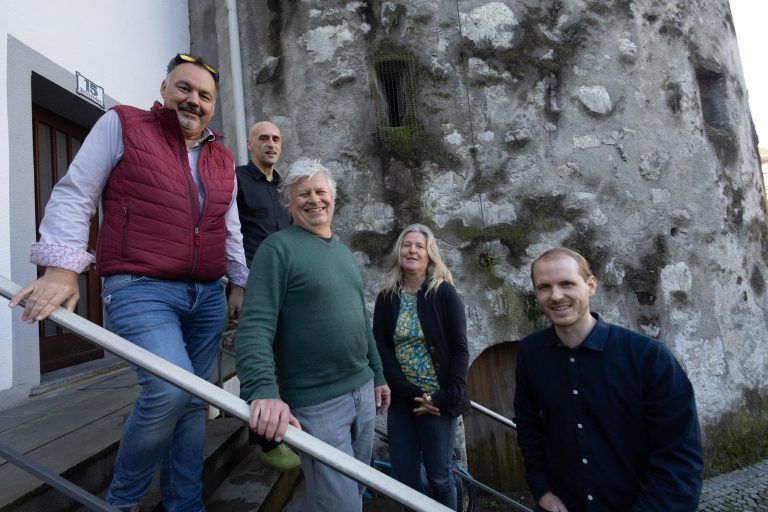

Architekt Andreas Müller-Dirnberger ist der Gesamtprojektleiter des neuen „Fachservice für gemeinschaftliche Wohnformen“.

Vor Kurzem wurde der „Fachservice für gemeinschaftliche Wohnformen“ gegründet, der sein Büro in Feldkirch hat. Aufgebaut wurde er vom 2018 gegründeten Verein Weiterwohnen – Plattform für innovative Wohnbauprojekte. Der neue Fachservice ist grenzüberschreitend (mit Baden-Württemberg) und legt seinen Fokus auf die Unterstützung von Gemeinden bei gemeinschaftlichen Wohnformen. Das Projekt wird durch das EU-Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein mit 60 Prozent der Kosten unterstützt. Gesamtprojektleiter ist der in Feldkirch lebende Architekt Andreas Müller-Dirnberger (33).

„Immer mehr Menschen wollen heute in Gemeinschaft leben …“ schreiben Sie in Ihrer Aussendung zur Gründung des neuen Fachservice. Ist das wirklich so?

Andreas Müller-Dirnberger: Ja. Man kann österreichweit, europaweit beobachten, dass sich immer mehr Menschen mit den Vorzügen gemeinschaftlicher Wohnformen auseinandersetzen und nach Angeboten suchen. Sei es aufgrund von Familiengründungen oder um der Einsamkeit im Alter zu entgehen.

Gibt es noch andere Gründe?

Müller-Dirnberger: nerell das Bewusstsein und die Sensibilität für eine nachhaltigere und bedarfsgerechtere Lebensform. Wir sind mittlerweile in Österreich bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Flächenverbrauch von ungefähr 45 Quadratmetern. Gemeinschaftliche Wohnformen schaffen es oft auf 32 bis 35 Quadratmetern pro Person, weil die räumlichen Nutzungen so geplant sind, dass Skalen- und Synergieeffekte genutzt werden können. Da werden Räume, die nicht unbedingt in der privaten Wohnung nötig sind, für die gemeinsame Nutzung ausgelagert und dafür größer und großzügiger gestaltet.

Welche Menschen interessieren sich für derartige Projekte?

Müller-Dirnberger: Im Prinzip Personen aus der gesamten Bevölkerung, nicht nur einzelne Gruppen. Sowohl demographisch gesehen als auch hinsichtlich sozialer und ökonomischer Hintergründe. Größere Wohnprojekte, wie es sie in Wien gibt, schaffen es teilweise sogar, dass Menschen mit wenig oder gar keinem Eigenkapital in solchen Wohnformen Platz finden. Da gibt es dann meistens Solidaritätsfonds, in die Menschen mit besserem finanziellen Hintergrund eine höhere Eigenmittelanzahlung leisten. Dafür ist das Nutzungsentgelt, die Kostenmiete, niedriger. Bei denen, die das nötige Eigenkapital nicht haben, ist es umgekehrt.

Zur Person

Andreas Müller-Dirnberger

Geboren 1990 in Salzburg. HTL Rankweil, Bachelor- und Masterstudium Architektur und Raumplanung Universität Liechtenstein und KU Leuven Gent (Belgien). Ziviltechnikerprüfung. Projektarchitekt ARSP Architekten Dornbirn (2016–2019, seit 2019 Projektarchitekt Studio Bär Dornbirn. Mitbegründer und Obmann Verein Weiterwohnen. Lebt in Feldkirch.

Wie kann so ein gemeinschaftliches Wohnbauprojekt aussehen?

Müller-Dirnberger: Da gibt es ein riesiges Spektrum von wenig bis sehr viel Gemeinschaft und von kleinen bis großen Projekten. Es kann sich um eine Gruppe handeln, die lediglich gemeinsam bauen will, ein Mehrfamilienhaus oder einzelne Häuser auf einem gemeinsamen Grund, und die dann zum Beispiel die Haustechnik und die Grünflächen gemeinsam nutzt. Am anderen Ende des Spektrums gibt es genossenschaftlich organisierte Projekte mit gemischten Wohnformen und ganz vielen Gemeinschaftsräumen: neben der privaten eine große Gemeinschaftsküche, einen Waschraum, eine Werkstatt, Fahrradräume, eine Bibliothek, Büros und anderes.

Und die Größen?

Müller-Dirnberger: Wir kennen Projekte, wo es lediglich drei Parteien gibt. Die größeren Wohnprojekte umfassen 30, 40 und mehr Einheiten. In der Praxis haben sich um die zwölf bis 15 Wohneinheiten als kritische und gut funktionierende (Mindest-)Größe herausgestellt. Durch sich verändernde Lebensumstände gibt es immer wieder Fluktuation bei den Bewohnerinnen und Bewohner und in dieser Größenordnung ist die Gruppendynamik meist eine positivere.

Was sind die größten Herausforderungen?

Müller-Dirnberger: Sicher die sozialen und finanziellen Herausforderungen, wie in anderen Wohnformen auch. Die Initiativgruppe organisiert schon in der Gründungsphase entsprechende Strukturen, wo viel geredet wird und sich alle an der Entwicklung von Lösungen und Entscheidungen beteiligen. In Vorarlberg stellt sich zusätzlich die Herausforderung der Knappheit an Grundstücken, insbesondere für größere Wohnbauprojekte mit 50 bis 100 Wohneinheiten. Derzeit gibt es noch einen dritten Aspekt.

Welchen?

Müller-Dirnberger: Die Finanzierbarkeit. Viele der aktiven Baugemeinschaften im Land sind derzeit zumindest auf Pause, weil sie die Preisentwicklung, die Inflation und so weiter jetzt erst einmal abwarten wollen. Für sie ist eine Finanzierung derzeit zudem schwierig, weil es zumindest im Land die entsprechenden Finanzierungsmodelle wie Gemeinschaftskredite für Gemeinschaftseigentum noch nicht gibt. Wir arbeiten aber mit einem lokalen Partner daran, Lösungsansätze dafür zu erarbeiten.

Wie viele derartige Wohnprojekte gibt es in Vorarlberg?

Müller-Dirnberger: In der Vergangenheit gab es schon einige, circa zehn, umgesetzt in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren. Dann war es bis vor etwa zehn Jahren ziemlich ruhig. Da wurden vielleicht an die fünf bis zehn Projekte umgesetzt. Aktuell sind etwa fünf bis zehn Projekte aktiv. Solche, die entweder gerade in der Gruppenfindung oder auf Grundstückssuche sind oder schon ein Grundstück haben. In Bau ist mir aktuell keines bekannt – unter anderem aufgrund der vorher genannten Schwierigkeiten.

Wie ist die Resonanz bei den Gemeinden für derartige Projekte?

Müller-Dirnberger: Sehr positiv. Teilweise steht das innovative und damit auch das gemeinschaftlich-genossenschaftliche Wohnen sogar in den Stadt-/Regionalentwicklungsplänen und -konzepten. Es scheitert bisher aber am fehlenden Bewusstsein und Know-how, derartige Projekte aktiv zu ermöglichen. Da möchten wir mit dem Fachservice einhaken, weil wir gemerkt haben, dass es in den Gemeinden Bedarf an professioneller Unterstützung gibt.

Welche Aufgaben hat nun der neue Fachservice?

Müller-Dirnberger: Zum einen zu informieren, wie die Gemeinde politisch aber auch in der Verwaltung Ermöglicherin von solchen Projekten sein kann. Zum anderen aber auch zu vermitteln, wie damit umzugehen ist, wenn Interessentengruppen, Baugemeinschaften auf die Gemeinde und Baurechtsverwaltungen zukommen. Die Verwaltung in der Gemeinde hat bei privaten oder sozialen Wohnbauträgern nur eine oder maximal zwei Personen als Ansprechpartner, die zudem fachlich ausgebildet sind. Bei Baugruppen gibt es zwar Sprecher oder Vertreter, aber es ist immer eine ganz andere Situation.

Der neue Fachservice wendet sich also explizit an Gemeinden?

Müller-Dirnberger:

Genau, beim „Fachservice für gemeinschaftliche Wohnformen“ handelt es sich um ein dreijähriges, grenzüberschreitendes, EU-gefördertes Projekt. Es soll die Initialzündung sein für einen Fachservice, der ab jetzt dauerhaft bestehen wird. Das Projekt richtet sich an Gemeinden, Baurechtsverwaltungen und auch die Landesverwaltung. Im Rahmen unserer generellen Vereinstätigkeit sind wir aber auch weiterhin für alle anderen Akteurinnen und Akteure auf dem Feld, darunter auch Privatpersonen, tätig.

Abschließend: Wie wohnen Sie persönlich?

Müller-Dirnberger: In einer größeren Wohnanlage – noch nicht gemeinschaftlich, aber das ist in Aufbau.