„Sie wurden aus der Geschichte rausgeschrieben“

Der Historiker Wolfgang Weber spricht am Donnerstag in einem Vortrag über das „Sichtbar werden“ von Menschen mit Behinderung.

Der Vorarlberger Historiker Wolfgang Weber arbeitet seit mehreren Jahren gemeinsam mit anderen an einer größeren Publikation über Gemeinderatswahlen, die noch heuer erscheinen soll. Im Zuge dessen hat er sich auch die Repräsentation von Menschen mit Behinderung in politischen Gremien näher angeschaut. Das Ergebnis war eher ernüchternd, erzählt er. Ein Befund, der auch im vor drei Jahren von der Landesregierung erarbeiteten „Leitbild zur Inklusion“ geteilt wurde. Als besonders ambitioniert sieht Weber die daraus folgende Erkenntnis des Landes aber nicht: „Das Ziel war, dass es besser werden sollte“, sagt er. „Maßnahmen gibt es keine.“

Im Zuge der Recherchen für das Buch hat der Historiker vor der letzten Gemeinderatswahl auch bei den fünf im Landtag vertretenen Parteien nachgefragt, wie es mit Menschen mit Behinderungen auf ihren Listen bzw. in Gremien ausschaue. Von drei der fünf kam keine Antwort. Eine Partei hatte eine mobilitätseingeschränkte Person auf einem nicht wählbaren Platz, die andere berief sich auf den Datenschutz.

Mit der Thematik hatte Weber allerdings schon früher zu tun. Er war 2015 Mitglied des ersten Monitoringausschusses des Landes. Diese beim Volksanwalt angesiedelte Einrichtung hat die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die öffentliche Verwaltung eingehalten werden. An die dortigen Diskussionen erinnert er sich mit einigem Ärger zurück: „Es wurde teilweise darüber debattiert, ob Menschen mit Behinderung überhaupt die diversen Funktionen des Ausschusses besetzen können.“

Diese Erfahrungen haben Weber veranlasst, die Frage zu stellen, warum so wenig Menschen mit Behinderung öffentlich vertreten sind bzw. ob es früher vielleicht besser war. Darauf basiert auch sein Vortrag „Sichtbar werden – Menschen mit Behinderungen als Akteure der Vorarlberger Geschichte“, den er am Donnerstag in Feldkirch hält.

Vortrag

„Sichtbar werden – Menschen mit Behinderungen als Akteure der Vorarlberger Geschichte“. Vortrag (in leichter Sprache) von Wolfgang Weber.

Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr. AK-Bibliothek Feldkirch, Widnau 4. Anmeldung: https://rheticus.com/veranstaltungen

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Lebenshilfe Vorarlberg, dem ÖZIV und der Volkshochschule Götzis.

Laut dem Historiker ist es „offensichtlich so, dass Menschen mit Behinderung Geschichte stets mitgeschrieben haben, aber wir haben sie – bewusst oder unbewusst – aus der Geschichte rausgeschrieben“. Für seine Analyse geht Weber bis in die Antike zurück. So soll der griechische Gott Hephaistos körperlich behindert gewesen sein. Als behindert wurde er aber nicht wahrgenommen und ist er auch nicht Teil der Mythologie, sondern als gleichwertiges Mitglied einer Elite. Auch der römische Kaiser Claudius soll mehrfache Behinderungen gehabt haben. Dennoch habe er 13 Jahre lang erfolgreich regiert.

Für Weber ist der Kapitalismus ein zentrales Moment in der Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung. Bis zur Entstehung desselben seien sie über weite Teile integrativer Bestandteil der Gesellschaft gewesen. „Dann wurde die Frage gestellt, welchen Profit man aus dem Menschen ziehen kann“, so der Historiker.

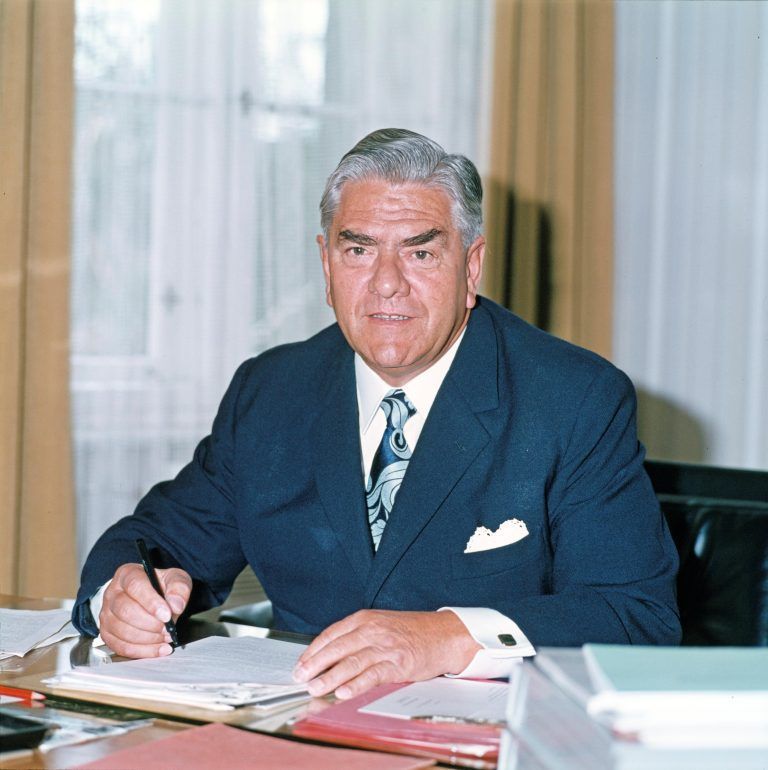

Ein Beispiel aus der jüngeren Vorarlberger Geschichte zeigt, dass auch hierzulande Menschen mit Behinderung durchaus in höchste politische Ämter gelangen konnten. Konkret geht es um den 1915 in Bürs geborenen Martin Müller. Müller war schwer behindert aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt. Seinen erlernten Beruf als Lehrer konnte er dadurch nicht mehr ausüben. Daraufhin wurde er als Kaufmann selbstständig und begann, sich politisch zu engagieren.

Er zog zuerst in die Gemeindevertretung ein und kam dann in den Landtag. Dort wurde er Landesrat und schließlich Landesstatthalter. 1989 starb er. „Martin Müller war ein Mensch mit Behinderungen, der in einer Welt von Menschen ohne Behinderungen reüssierte“, stellt Weber dazu fest. „Dass er schwerst behindert gewesen ist, war nie ein Thema.“ Das sei deswegen möglich gewesen, „weil Behinderung kein objektivierbares naturwissenschaftliches Konzept, sondern ein soziales Konstrukt ist“, sagt der Historiker.

Positive Rollenmuster

„Fakt ist aber, dass Menschen mit Behinderungen ein Opfer der Geschichte sind“, betont Weber. So wurden während der NS-Zeit bis zu 400 von ihnen aus Vorarlberg ermordet. Es gebe aber auch einen „positiven Erzählstrang“, formuliert es der Historiker und verweist diesbezüglich auf die vorher angeführten Beispiele, die sich mit weiteren ergänzen lassen würden. „Es tut der Sache gut, wenn wir auch positive Rollenmuster haben.“ Damit wird der Blick auf die Behinderung vielleicht auch verändert bzw. wird sie unsichtbar, hofft er.

„Es wäre ein wünschenswerter Zustand, wenn Menschen mit Behinderung als Akteure der Geschichte gleichwertig neben Menschen ohne Behinderung stehen würden“, meint Weber abschießend – „auch in der Politik“.