„Schreiben Prüfberichte, keine Werbebroschüren“

Rechnungshof zeigt bei der Kooperation mit privaten Beratungsfirmen diverse Risiken für die Gemeinden auf. Diese sind mit dem vorgelegten Bericht nicht ganz glücklich.

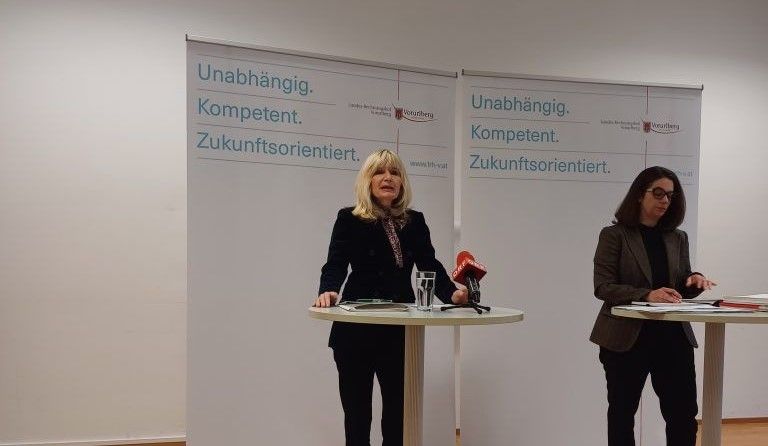

Leistbaren Wohnraum und Arbeitsplätze schaffen, ist von essenzieller Bedeutung für eine gute Entwicklung von Gemeinden. Bei der Umsetzung greifen einige im Rahmen einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft auf das Modell der Projekt- und Strukturentwicklungsgenossenschaft (PSG) zurück. Der Landes-Rechnungshof prüfte dieses Modell in Sulzberg, Doren und Schruns. „Initiativen für aktives Flächenmanagement sind zu begrüßen“, betonte Direktorin Brigitte Eggler-Bargehr bei der gestrigen Präsentation des Berichts, der auch eine Reihe von grundsätzlichen Risiken und Abhängigkeit für die Gemeinden aufzeigte.

Komplexe Herausforderungen

Angesichts hoher Immobilienpreise, begrenzter Verfügbarkeit von Grundstücken sowie geltender Raumplanungsziele mit Fokus auf sparsamen Bodenverbrauch stehen die Kommunen beim Flächenmanagement vor komplexen Herausforderungen. Bislang sind Gemeinden damit weitgehend auf sich gestellt. „Aufgrund ihrer Nähe zur Bevölkerung haben Gemeinden einen guten Überblick über verfügbare Flächen. Allerdings sind sie durch knappe Budgets, beschränkte Personalressourcen und mitunter fehlendes Fachwissen in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt“, erläuterte Eggler-Bargehr.

Budget entlastet

Da kommen die Projektgenossenschaften ins Spiel. Durch die Beteiligung der privaten Partner wird das Gemeindebudget im geringeren Umfang belastet. Zudem wirken sich etwaige Kredite nicht auf den öffentlichen Schuldenstand aus. Für Brigitte Eggler-Bargehr ist eine PSG aber nur wirtschaftlich, „wenn die Projekte zeitnah und wiederkehrend erfolgreich sind“.

Nicht nur Vorteile

Neben Vorteilen birgt die Öffentliche-Private-Partnerschaft jedoch auch verschiedene Risiken, heißt es im Bericht. So können die Gemeinden trotz Anteilsmehrheit, in der Regel rund 60 Prozent, grundsätzlich keine Entscheidungen alleine durchsetzen. Weiters würde mit dem PSG-Modell eine langfristige Abhängigkeit einhergehen. Auch ein Ausstieg sei schwierig, da unter anderem Vermögen, wie Wertsteigerungen bei Immobilien, in der Genossenschaft verbleiben. „Bei einer Öffentlichen-Privaten-Partnerschaft ist jedenfalls besonders darauf zu achten, kommunale Interessen abzusichern, etwa indem die Gemeinde raumplanerische oder liegenschaftliche Instrumente bestmöglich nutzt“, sagte die Rechnungshofdirektorin.

PSG-Modell

Das PSG-Modell ist als Öffentlich-Private-Partnerschaft – eine Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privatem Sektor – konzipiert und sieht eine Gründung einer Genossenschaft vor. Mitglieder sind dabei Gemeinde, eine regionale Bank und ein Beratungsunternehmen. Es werden Immobiliengeschäfte außerhalb des öffentlichen Haushalts durchgeführt. Damit soll aktives Flächenmanagement im Sinne der Gemeindeentwicklungsziele betrieben werden. Durch die Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde darf sie auch landwirtschaftliche Flächen erwerben. Die privaten Partner bringen Know-how und Leistungen ein.

Weitere Risiken

Weitere Risiken für die Gemeinden können zum Beispiel durch Anpassungen in den Satzungen der Genossenschaften entschärft werden. So sei sicherzustellen, dass in der PSG Entscheidungen nicht ohne die jeweilige Gemeinde getroffen werden können. Im Bericht wurden auch Mängel im internen Kontrollsystem angeführt. „Die Gemeinden haben ihre Steuerungs- und Kontrollaufgaben besser wahrzunehmen. Dafür ist eine regelmäßige Information der Gemeindevertretung über die wirtschaftliche Situation der Beteiligung notwendig“, so Eggler-Bargehr. Auch bei den Anti-Korruptionsregeln sei Verbesserungspotenzial. So bilden Vorstände und Genossenschaften auch gleichzeitig die Generalversammlung, kontrollieren sich also selbst.

Gemischte Ergebnisse

Weiter heißt es, dass die Projekte der geprüften PSGen zu den Zielen der Gemeindeentwicklung grundsätzlich beitragen, indem Wohnraum beziehungsweise Betriebsflächen geschaffen oder die Nahversorgung verbessert wurde. In Bezug auf die Finanzsituation seien die Ergebnisse allerdings sehr gemischt ausgefallen. Während sich die finanzielle Entwicklung der PSG Sulzberg und Schruns durchaus positiv darstellte, erwies sich die wirtschaftliche Lage der PSG Doren als äußerst schwierig und unsicher. In keinem Jahr konnten ausreichend Erträge erwirtschaftet werden, um die Betriebsaufwendungen zu decken.

Stellungnahme Gemeinden

In einer gemeinsamen Stellungnahme betonten die drei geprüften Gemeinden Sulzberg, Doren und Schruns, dass der Austausch mit dem Rechnungshof unterstützend und bereichernd war. „Die aufgeführten Empfehlungen werden von den Gemeinden zur Kenntnis genommen und helfen, die Kommunen in ihrem Tun zu unterstützen und zukunftsfit weiterzuentwickeln.“ Als fachlich nicht nachvollziehbar wurden aber einzelne Auszüge des Berichts benannt. Dass die Gemeindevertretungen nicht informiert worden seien, würde zum Beispiel nicht stimmen. Und an mehreren Passagen widersprechen die Gemeinden der begründeten Rechtsansicht des Rechnungshofes. Sulzberg, Schruns und Doren sehen sich als Vorreiter in Vorarlberg und hoffen auf weitere Gründungen von Projektgenossenschaften.

Rechnungshofdirektorin Brigitte Eggler-Bargehr verwies ebenfalls darauf, dass die Prüfungen in einem positiven Rahmen stattfanden. Hinsichtlich der Kritik der Gemeinden stellte sie aber klar: „Wir schreiben Prüfberichte und keine Werbebroschüren.“