Von Vorarlberg in den Urwald Brasiliens

Zwischen September 1924 und April 1925 wagte das Ehepaar Preiß eine Reise nach Brasilien. Sein Ziel: Die Vorarlberger Siedlung Colônia Austria, wo seine Tochter lebte. Sein Buch, veröffentlicht im Jahr 1925, dokumentiert die schwierigen Lebensbedingungen der Auswanderer.

Von Christine Moosmann-Hämmerle

Vor 100 Jahren reisten der Vorarlberger Landtagsabgeordnete Fritz Preiß und seine Gattin Mathilde für mehrere Monate nach Brasilien. Unter anderem führte sie ihre Reise in die Vorarlberger Siedlung Colônia Austria im brasilianischen Bundesstaat São Paulo. Dort hatten sich gemeinsam mit anderen Siedlerfamilien ihre Tochter Resi und Schwiegersohn Otto Mayer niedergelassen. Die Reise dauerte von September 1924 bis April 1925 und führte das Ehepaar Preiß über Rio de Janeiro in den Süden Brasiliens. Über diese Reise verfassten sie ein Buch mit dem Titel „Brasilien als Ziel von Auswanderern deutscher Zunge“, das 1925 im Eigenverlag erschien. Neben Reiseberichten und den Schilderungen der Lebensumstände, enthielt es zahlreiche Ratschläge und praktische Informationen für Auswanderungswillige.

In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg herrschte hierzulande große Armut. In der Ferne das Glück zu suchen, erschien so manchem als verlockende Alternative zu einem ärmlichen Leben in Vorarlberg. Zudem herrschte in Brasilien besonders auf den Kaffeeplantagen, den Fazendas, Arbeitskräftemangel, nachdem dort gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Sklaverei abgeschafft worden war. Sogenannte Auswanderungsagenten, die für Schifffahrtsunternehmen oder Plantagenbesitzer arbeiteten, hielten Werbeveranstaltungen in heimischen Dorfgasthäusern. Auf diesem Weg sollten Arbeitskräfte angeworben und diesen das Leben in Brasilien schmackhaft gemacht werden. Außerdem entstanden verschiedenste Siedlerbewegungen, die das Ziel verfolgten, in Übersee Kolonien zu gründen. Auch in Vorarlberg gab es zu dieser Zeit ein Auswanderungsprojekt. Federführend dabei waren der aus Lustenau stammende Jurist Dr. Rudolf Grabher sowie Alwin Klocker aus Dornbirn. Alwin Klocker lebte bereits seit 1911 in Brasilien und sollte sich nach einem Stück Land umsehen, das zur Gründung einer Kolonie geeignet war. Schließlich gründeten sie gemeinsam mit den ersten Siedlerfamilien eine landwirtschaftliche Kolonie in der Nähe der südbrasilianischen Kleinstadt Itararé.

Das Leben war hart und erbärmlich

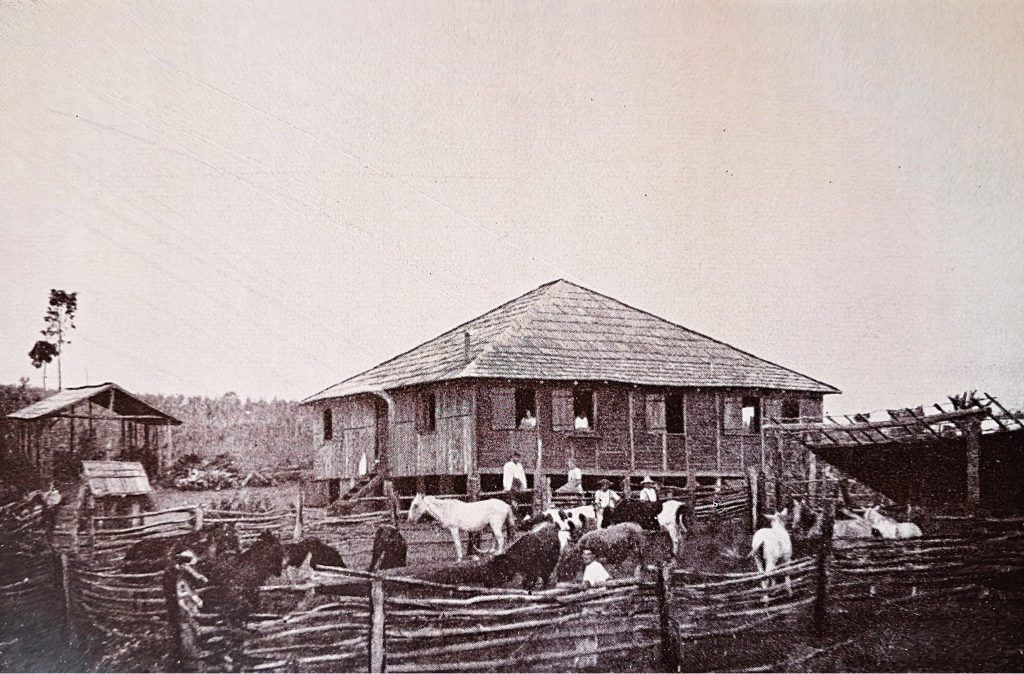

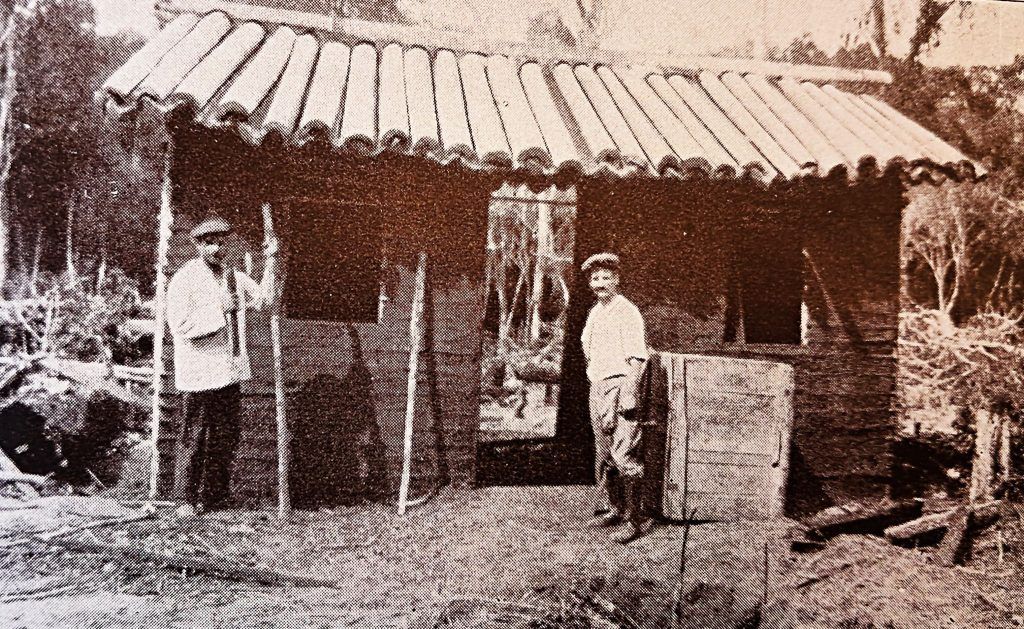

Am 1. Dezember 1921 zogen die ersten zehn Familien auf das Gebiet der späteren Colônia Austria. Anders als erwartet war das Land nicht für die Bewirtschaftung vorbereitet. Es war mit Buschwald zugewachsen, und musste zuerst gerodet werden. Die Familien wurden in einer Gemeinschaftsbaracke untergebracht, welche sie Vorarlberger Hof nannten. Nach etwa vier Monaten begannen die Siedler mit der Errichtung ihrer Hütten, die im Laufe der Zeit erweitert oder durch neue Gebäude ersetzt wurden.

Das Leben als Kolonist war hart und in vielen Fällen sehr ärmlich. Der Alltag war von harter Arbeit geprägt. Fritz Preiß schreibt dazu in seinem Buch: „Was den Kolonisten, den Auswanderer in Brasilien erwartet, ist erstens Arbeit, zweitens Arbeit und drittens Arbeit, zuerst und zuletzt, vor allen Dingen und überhaupt Arbeit.“ Er rät allen Auswanderungswilligen, dies zu bedenken und sich ihre Entscheidung gut zu überlegen: „Wieviel Not und bitteres Leid würde dadurch vermieden, wüssten die Leute, welche Mühen und Entbehrungen ihrer dort warten.“ So manche Ehe, die zu Hause noch glücklich war, hielt den harten Lebensbedingungen nicht stand. Auch das Heimweh machte so manchem Auswanderer zu schaffen, doch war es nicht so leicht möglich, nach Hause zurückzukehren, da das Geld für die Überfahrt fehlte.

In den zu besiedelnden Gebieten gab es keine Infrastruktur. In vielen Fällen dauerte es ein Jahr bis zur ersten Ernte. Diese Zeit zu überbrücken war schwierig, da die Auswanderer auf ihre Ersparnisse angewiesen waren, die nicht immer ausreichten: „So mancher Familie ist es so ergangen, gerade als die Pflanzung im schönsten Wachsen begriffen war, gingen die Geldmittel aus“, ist dazu im Reisebericht zu lesen. Die Familie musste die Kolonie verlassen und in der Stadt oder auf einer Plantage Arbeit suchen. Die Plantagenarbeit war besonders verpönt, da die Arbeiter von so manchem Plantagenbesitzer wie Leibeigene behandelt wurden. Die Löhne waren schlecht, die Preise in dem plantageneigenen Geschäft überteuert, und es war den Arbeitern bei Strafe verboten, die Plantage zu verlassen. Es brauche „ganz starke, energische, tatkräftige Naturen, die unter solchen Umständen noch durchhalten und später wirklich wieder in den Urwald zurückkehren“, berichten Fritz und Mathilde Preiß.

Dürren und Buschfeuer

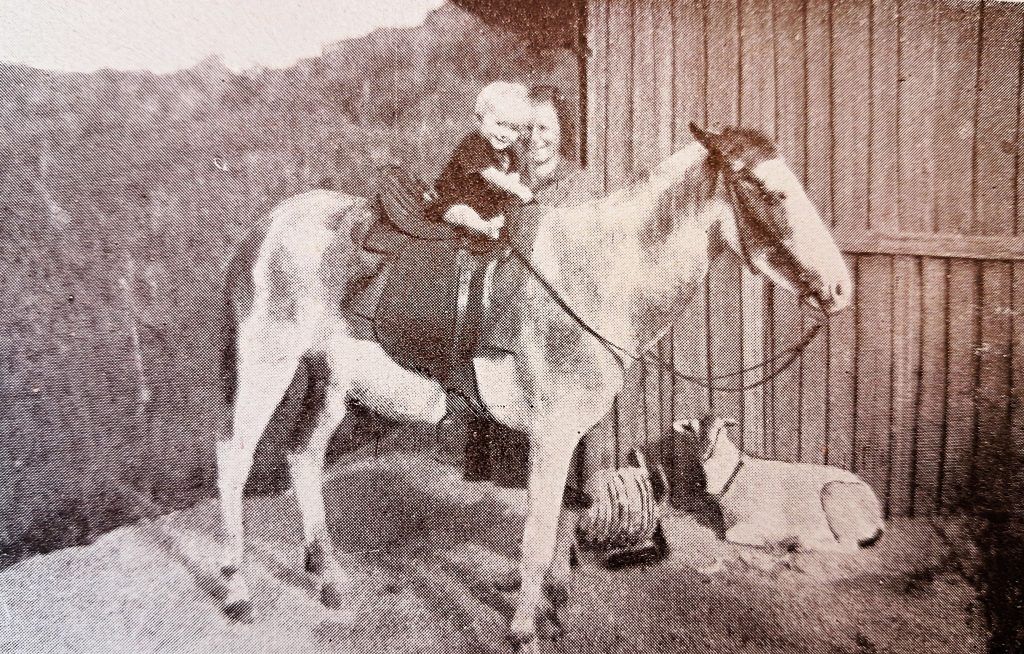

Zur Selbstversorgung bauten die Siedler Maniok und Bohnen an, zusätzlich hielten sie Schweine, Kühe und Ziegen. Für den Verkauf wurde in den ersten Jahren Baumwolle angepflanzt, später versuchten sie es mit der Seidenraupenzucht. Neben der harten Arbeit hatten die Kolonisten mit Dürren, Missernten und Buschfeuern zu kämpfen.

Auch das Ehepaar Preiß erlebte während seines Besuches einen solchen Waldbrand, der auf die Kolonie übergriff und Teile der Pflanzungen vernichtete. Tropenkrankheiten waren ein weiteres Problem. Der Malaria fielen ganze Familien zum Opfer, die medizinische Versorgung war schlecht und in vielen Fällen zu teuer. Dies war besonders für Kinder fatal, die Kindersterblichkeit war hoch. Allein von Fritz und Mathilde Preiß starben drei Enkelkinder an einem Magen-Darm-Virus. Trotz dieser Widernisse gelang es einigen Familien, in der Kolonie einen gewissen Wohlstand zu erwirtschaften, die meisten jedoch zogen nach wenigen Jahren weiter. Sie verbrachten ihr Leben als Landwirte auf anderen Kolonien, als Industriearbeiter in der Stadt oder kehrten zurück in die Heimat.