Durch Rad, Strang und Schwert hingerichtet

Räuber-, Zigeuner- und Diebs-Geschichten berühren selbst nach Jahrhunderten noch. Vor allem, wenn sie vor der Haustüre geschahen und tragisch endeten, wie in Hohenems.

Von Kurt Bereuter

neue-redaktion@neue.at

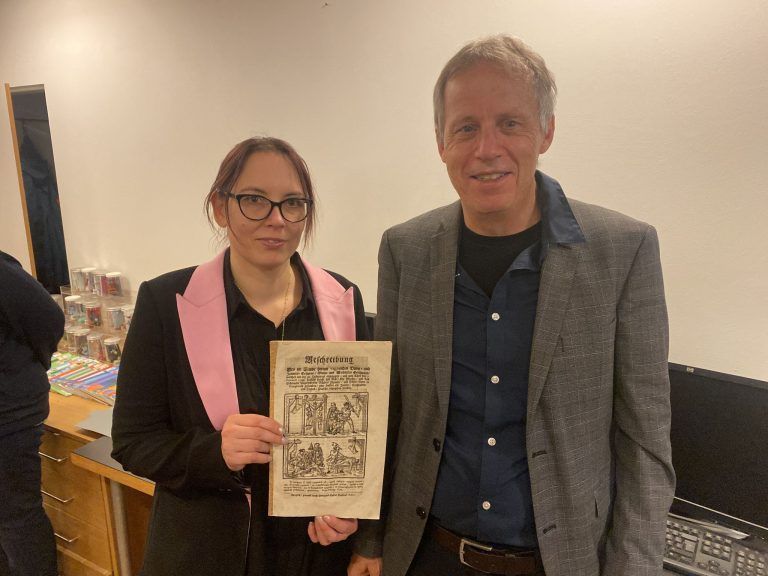

Wie Norbert Schnetzer von der Vorarlberger Landesbibliothek mitteilte, konnten kürzlich 28 Druckblätter mit 16 ganzseitigen Kupferstichen des Bregenzer Druckers, Ferdinand Caspar Dascheck, aus dem Jahre 1755 erworben werden. 1749 wurden dem Bregenzer Buchdrucker vom Oberrentamt Hohenems 59 handschriftliche Personenbeschreibungen zum Druck übergeben: Von Delinquenten, die wegen ihrer Straftaten gesucht waren. Insgesamt wurden 400 Stück in Auftrag gegeben und vier davon sind in Vorarlberg erhalten geblieben.

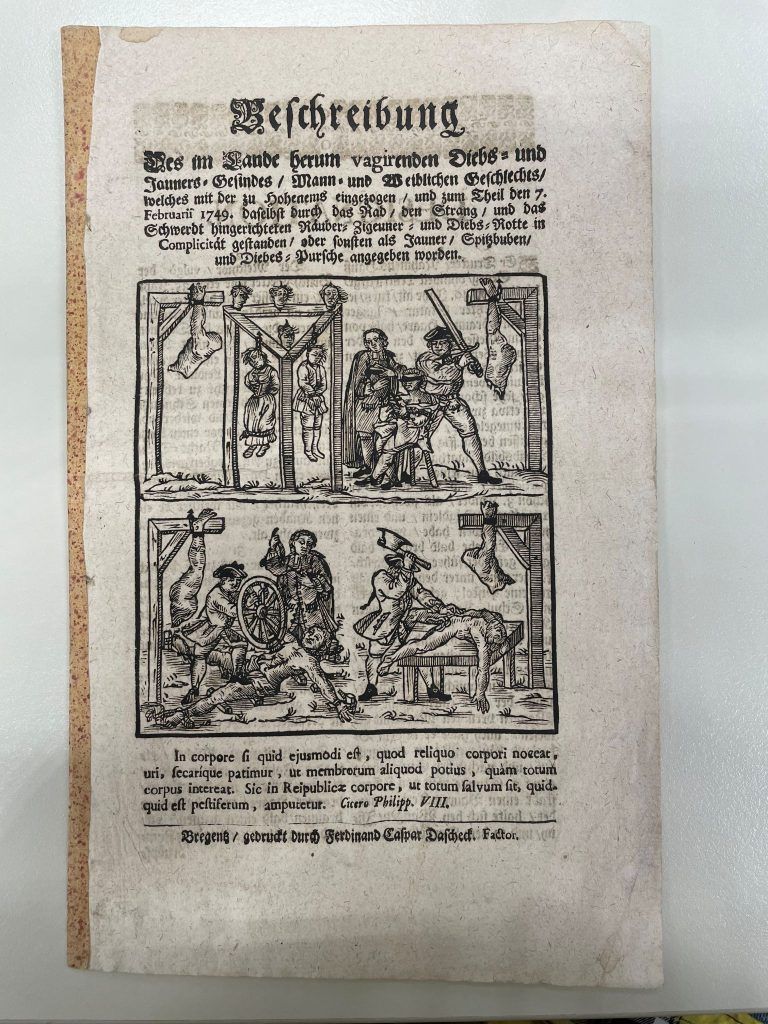

Auf der Titelseite der „Gauner- und Diebesliste“ befindet sich eine viergeteilte Grafik, die mehrere Hinrichtungsszenen zeigt und das Datum der Hinrichtung: 7. Februar 1749. Ort: Hohenems. Damit wurde auch verdeutlicht, was mit den Gesuchten passieren würde, wenn man ihnen habhaft würde. Das Besondere an diesem Druckwerk und der Grafik ist nun, dass es der Historikerin Simone Drechsel, von der Vorarlberger Landesbibliothek, gelungen ist, die Prozessakten der Hingerichteten ausfindig zu machen und die Geschichten dieser „armen Seelen“ ein Stück weit zu beleuchten.

Gesucht

Es ging in diesem Druckwerk um die „Beschreibung von Personen des im Lande herum vagierenden Diebs- und Gauner-Gesindes“, männlich wie weiblich. Gedacht für die Behörden zur Identifizierung der Gesuchten. Neben den Echtnahmen wurden auch verwendete Rufnamen genannt, das Alter, der Geburtsort, Beruf, Bekleidung, Bewaffnung, die begangenen Straftaten, frühere Bestrafungen und letzte Aufenthaltsorte.

Die Hingerichteten von Hohenems

Jene vier Personen, deren Hinrichtungen auf dem Titelblatt dargestellt sind, wurden in Hohenems und Lustenau „eingezogen“, also verhaftet, und in Folge in Hohenems auf dem Galgenplatz vom Scharfrichter hingerichtet. Das gemeine Volk nahm gewolltermaßen an diesen „Veranstaltungen“ teil, wollte doch die Obrigkeit damit auch unter Beweis stellen, was mit jenen geschieht, die sich nicht an „Recht und Ordnung“ hielten. Die Verhöre in Hohenems nahmen wenige Tage in Anspruch und nach drei Tagen wurden die Urteile ebendort vollzogen.

Johannes Gotthard

Geboren in Almensbach, zwischen 18 und 20 Jahre alt – seine Mutter, die „Gerber Lisel“, wurde schon in Bregenz hingerichtet – hatte eine große Narbe von einem Messerstich an der linken Backe und wurde wegen „Diebstahl, Straßenraub, nächtlicher Einbrüche mit Misshandlungen und Tötungen“ gesucht und am 14. November 1748 mit vier weiteren Gesuchten und zwei Mädchen verhaftet. Die Grafik rechts oben zeigt seine Enthauptung durch das Schwert des Schafrichters.

Katharina Thannerin

Sie war bei ihrer Verhaftung schon um die 60 Jahre alt, war Witwe, wurde auch als Löwenbergerin gerufen und war „Tagdiebin“. In Zug und in Frauenfeld wurde sie schon zuvor bestraft und gebrandmarkt. Es wurden ihr die Haare abgeschnitten, sie musste am Pranger stehen, ihr linkes Ohr wurde verstümmelt und an der Backe erhielt sie ein Brandmal. In Hohenems wurde sie als Teil der „Kronegger Bande“ gehängt. Zusammen mit Johannes Cleemann, dargestellt in der Grafik links oben.

Johannes Cleemann

Er war ein Soldatenkind, etwa 18 Jahre alt und verheiratet mit der Schwester von Baltus Hafner, Christina Hafnerin. Er soll sich des Diebstahls schuldig gemacht haben, „auch Vieh“, und Einbrüche begangen haben. Seine Strafe: Tod durch den Strang. Vollzogen am 7. Februar 1749 in Hohenems.

Baltus Hafner

Er erhielt eine sehr „harte Bestrafung“ und wurde „gerädert“. Auf der Grafik links unten dargestellt. Das bedeutete, dass er auf einem Holzgestell mit einem eisenbeschlagenen Rad so lange malträtiert wurde, bis der Tod eintraf. Dabei gab es durchaus unterschiedliche Methoden, die das Leiden verkürzten oder verlängerten. Im „besten“ Falle führte ein erster Radschlag gegen den Kehlkopf zum sofortigen Tod oder wenigstens zur Bewusstlosigkeit, bevor weitere Schläge auf andere Körperteile ausgeführt wurden. Die Reihenfolge konnte aber auch umgekehrt sein, zuerst mit Schlägen die Gliedmaßen zu zerschlagen und erst dann den tödlichen Schlag auszuführen, wenn nicht schon zuvor der Tod eingetreten war. Anschließend wurde sein Körper „viergeteilt“ und die Körperteile zur Abschreckung an verschiedenen öffentlichen Orten oder an Gemeindestraßen entlang aufgehängt. Sein Kopf wurde am Galgen aufgesteckt. Dort verblieben die Körperteile, bis sie von selbst herunterfielen.

Abschreckung

Diese laut Urteilen des „Rechtstag“ vollführten Hinrichtungen sollten eine „wohlverdiente Strafe“ und anderen ein Exempel zur Abschreckung sein. Deshalb auch die öffentlichen Hinrichtungen, die durchaus Volksfestcharakter hatten, und die Zurschaustellung der malträtierten Körperteile an öffentlichen Orten. Simone Drechsel konnte auch in den Prozessakten nachlesen, dass es während der drei Tage Haft, zwischen Urteilsverkündung und Hinrichtung der Delinquenten, eine Art von mehrtätiger „Henkersmahlzeit“ gab, mit Wein und Kirschwasser. Um „Gerechtigkeit“ der irdischen Gerichtsbarkeit walten zu lassen, wurden die Inhaftierten bis zu ihrer Hinrichtung recht gut versorgt, zumindest was die Verköstigung anlangte.

Der Scharfrichter

Dieser hatte zwar jeweils ein Grundgehalt der Obrigkeit, wurde aber für diese Hinrichtungen zusätzlich gut bezahlt, wie auch die Richter und Gerichtspersonen, die das Urteil sprachen. Ein „Zubrot“ verdienten die Scharfrichter mit dem Verkauf von „Reliquien“, also blutgetränkten Tüchern oder Teilen des Hinrichtungsstrickes oder blutigen Holzteilen der eigens dafür aufgebauten Hinrichtungsstätten. „Ehrlich“ und ungefährlich war der Beruf allerdings auch nicht. Scharfrichter und deren Familien mussten außerhalb wohnen und der Kontakt zu ihnen wurde gemieden. Wenn eine Hinrichtung nicht „gut gemacht“ war, konnte sich das Volk gegen den Scharfrichter wenden und er musste dann selbst um seine Gesundheit oder gar sein Leben fürchten.