“Dieses Risiko-Mindset fehlt in Vorarlberg”

Diana Eglseder und Saša Filipović von Start-up Vorarlberg sprechen im NEUE-Interview über Gründungsfehler und warum sie die Risikobereitschaft von Unternehmern im Land vermissen.

Ein Drittel aller Unternehmensinsolvenzen in Vorarlberg ist laut einer Auswertung des KSV1870 auf Gründungsfehler zurückzuführen. Das ist um 50 Prozent höher als im Österreich-Durchschnitt. Wie können Sie sich diese Entwicklung, die auch Start-ups betrifft, erklären?

Diana Eglseder: Wir müssen differenzieren: Der KSV1870 bezieht sich auf Neugründungen, davon hatten wir im Jahr 2024 um die 37.000 in Österreich – darunter sind nur ein Prozent Start-ups. Aber egal, ob du ein klassisches Unternehmen oder ein Start-up neu gründest – dir begegnen Herausforderungen, durch die viele operative und strategische Fehler passieren können. Wir wollen Start-up-Gründern das fehlende Know-how so weit geben, dass solche Fehler nicht passieren.

Welche Gründungsfehler treten bei Vorarlberger Start-ups am häufigsten auf?

Saša Filipović: Ein klassischer Fehler bei Start-ups passiert in der Marktvalidierung, wenn man eine Lösung schafft, für die es eigentlich kein Problem gibt. Auch Teamkompetenzen sind ein häufiger Fehler. Großes Fehlerpotenzial liegt auch in Start-ups mit wenig Risikokapital – quasi Geldmangel.

Wo setzt Start-up Vorarlberg an, um diese Fehler zu vermeiden?

Filipović: Wir haben bei Start-up Vorarlberg ein Pre-Inkubatons- und ein Inkubationsprogramm, wo es ganz viel um die Marktvalidierung geht: Gibt es einen Markt für das Problem, das ich lösen will? Würden Leute dafür zahlen? Mit dem Feedback lässt man es entweder bleiben oder pivotiert – das bedeutet, man lernt aus den Rückmeldungen und passt sich dementsprechend der Resonanz des Marktes an.

Inwiefern spüren die Start-ups im Land die derzeitige Wirtschaftslage mit Rezession und dem Zollstreit mit den USA?

Eglseder: Start-ups merken nicht nur die aktuelle Wirtschaftslage. Hier in Vorarlberg war immer schon ein Thema, dass einfach viel weniger Gelder da sind. Das Risikokapital ist nicht so groß wie in anderen Bundesländern. Abgesehen von Österreich sind zum Beispiel in Amerika – im Silicon Valley und Co. – um ein Vielfaches größere Risikokapitale da. Das liegt aber nicht nur den finanziellen Mitteln, sondern einer generellen, kulturellen Haltung. Der Vorarlberger ist nicht so risikoaffin, wie das jemand in Amerika vielleicht wäre. Hier schaut man nach Sicherheiten, wenn man in ein Unternehmen investiert, und das können Start-ups von Grund auf eigentlich nie bieten – außer, wenn sie, wie vorhin angesprochen, durch gute Marktrecherchen ihre Business-Modelle mit Zahlen belegen können. Die eine Sache ist das Risiko-Mindset, das hier fehlt, aber wir haben natürlich auch eine starke Industrie vor Ort. Da könnte man einen Appell an die Unternehmen richten, dass sie vielleicht auch einmal ein Start-up beauftragen, Kunden eines Start-ups werden oder die Option einer Kooperation mit einem Start-up prüfen.

Warum sind Vorarlberger Unternehmen so risikoavers?

Eglseder: Das ist ein kulturelles Thema. Dem liegt eine gewisse Fehlerkultur zugrunde: Wir scheitern hier nicht gerne. Die USA sind dahingehend ein großes Vorbild, da geht man viel eher ins Probieren, ins Risiko. Vorarlberger Unternehmer sind aber schon sehr interessiert daran, dass die Region wettbewerbsfähig bleibt. Man muss nur passende Strukturen finden, mit denen sich Unternehmen identifizieren können, sodass sie dadurch vielleicht mehr mit Start-ups zusammenarbeiten.

Der Innovation Call, eines der größten Förderprogramme des Landes, fördert Start-ups mit bis zu 25.000 Euro. Reichen solche Summen aus, um eine Start-up-Kultur in Vorarlberg zu tragen oder wünschen Sie sich mehr?

Eglseder: Was wir uns wünschen würden, ist ein Risikofonds des Landes, durch den Start-ups größere Risikokapitale als diese 25.000 Euro zur Verfügung stehen. Damit könnten wir in einen Wettbewerbsvergleich mit den anderen Bundesländern, Deutschland oder der Schweiz treten, denn da hinken wir hinterher. Das ist nur eine der Herausforderungen für das Gründungszentrum Vorarlberg.

Inwiefern merken Sie den Sparkurs der Landesregierung?

Eglseder: Unsere Förderung läuft bis Ende 2026, daher sind die finanziellen Mittel vorhanden. Was wir aber merken, ist die Stimmung der Gründer, die jetzt in den Markt gehen, wenn sie ein valides Geschäftsmodell haben. Sie tun sich viel schwerer als ohnehin schon, um Kunden zu finden. Es braucht einen längeren Atem, um sich zu etablieren und bis man Investoren oder andere Fördermittel bekommt. Beim Innovation Call wissen wir noch gar nicht, ob der in eine nächste Runde geht.

Filipović: In Österreich ist das Investitionsvolumen im ersten Halbjahr im Vergleich mit demselben Zeitraum im Vorjahr um 64 Prozent eingebrochen. Die Frühphasenfinanzierung, die so wichtig ist, fällt dadurch leider weg. So sind Start-ups trotz guter Ideen zum Scheitern verurteilt.

Eglseder: Aber was wir hervorheben können: Eine Rezession kann ein Stück weit auch als Motivation gesehen werden. Sie ist ein Indikator dafür, dass es neue Innovationen braucht. Hier können Start-ups viel schneller reagieren als ein etabliertes Unternehmen, weil die Strukturen viel agiler sind. Wir sind uns sicher, dass auch in einer so schlechten wirtschaftlichen Lage jedes Start-up einen Markt finden kann.

Das breite Publikum hat meist durch TV-Shows wie „2 Minuten, 2 Millionen“ oder „Die Höhle der Löwen“ erstmals Kontakt mit Start-ups. Wie bewerten Sie diese Formate, in denen Start-ups Anteile ihres Unternehmens an Investoren verkaufen wollen?

Eglseder: Es ist dieses generische Verständnis eines Start-ups, so schnell wie möglich einen Investor zu finden und an große Gelder zu gelangen. Das Problem mit Anteilen ist, du gibst einen Teil deiner Firma ab. Sobald du einen Investor an Bord hast, wird es in weiterer Folge unattraktiver für andere Geldgeber. Du verwässerst den Wert deiner Firma recht früh. Daher sollten Start-ups versuchen, so spät wie möglich einen Investor an Bord zu holen und so gut es geht selbst ihr Kapital zu erwirken oder über Förderprogramme zu gehen, für die sie keine Anteile abgeben müssen. Andererseits sind die Formate marketingtechnisch eine gute Plattform, um schnell eine große Reichweite zu bekommen. Und es kann sein, dass der richtige Investor nicht in der Show, sondern zuhause vor dem Fernseher sitzt. Dabei spielt nicht nur Geld eine Rolle, sondern auch das Know-How und das Netzwerk.

Filipović: Ich finde, das sind tolle Formate, um das Thema Start-up einer breiteren Öffentlichkeit nahbar zu machen. Ob die Shows den Start-ups finanziell etwas bringen? Sicherlich, weil es ein super Marketing-Tool ist. Die Formate werden mittlerweile von vielen Start-ups eher als Präsentationsplattform gesehen.

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

Unternehmertum ist nach wie vor überwiegend männlich dominiert. Wie sieht die Lage für Frauen in der Vorarlberger Start-up-Szene aus?

Eglseder: Frauen sind nach wie vor unterrepräsentiert in der Branche, nicht nur in der Start-up-Szene, sondern generell bei Gründungen. Wobei man sagen muss, hinter den klassischen Gründungen in Vorarlberg waren 49,5 Prozent Frauen. Aber nach wie vor sind gesellschaftspolitische Herausforderungen da. Die Vereinbarkeitsproblematik Familie und Karriere ist natürlich immer noch ein großes Thema. Vielleicht unterstellt man Frauen auch eher eine größere Risiko-Aversion. Ein großes Problem ist, dass rein statistisch betrachtet 97 Prozent der Investitionen an Männer gehen – was auch daran liegt, dass die meisten Investoren männlich sind. Hier gibt es zahlreiche Gegenbewegungen von Female Fonds, die nur in Gründerinnen oder Gründerteams, in denen zumindest eine Frau ist, investieren. Es gibt noch großen Handlungsbedarf, bevor wir wirklich 50-50 bei Start-up-Gründungen haben.

start-up vorarlberg

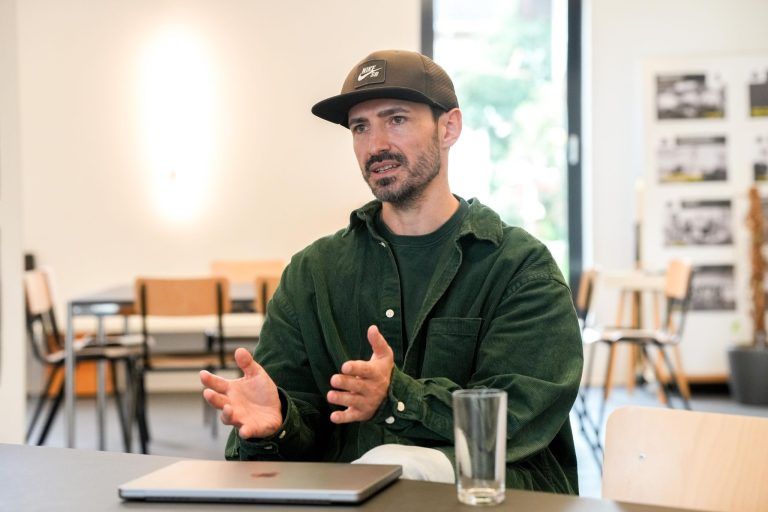

Diana Eglseder und Saša Filipović sind Geschäftsführerin bzw. stellvertretender Geschäftsführer der Start-up Vorarlberg GmbH. Im Innovationshub in der Postgarage Dornbirn beraten, begleiten und unterstützen Start-ups in allen Phasen der Gründung. Das Unternehmen nahm im Oktober 2024 die operative Tätigkeit auf.