Draufgänger, Abenteurer und Frauenheld: Ernest Hemingway im Montafon

Vor 100 Jahren besuchte Literaturpreisträger Ernest Hemingway das Montafon. Historiker Andreas Brugger spricht mit der NEUEN am Sonntag über die Spuren, die der passionierte Skitourengeher, Jäger und Lebemann in der Talschaft hinterlassen hat.

NEUE am Sonntag: Wie kamen Sie dazu, sich mit Ernest Hemingway und seiner Verbindung zum Montafon zu beschäftigen?

Andreas Brugger: Das Thema Hemingway hat mich erstmals während meiner Arbeit zur Skigeschichte des Montafons beschäftigt. Dabei ging es vor allem um die Wintersportvereine und die Entwicklung des Skitourismus. Hemingway tauchte dabei als Nebenfigur auf, als ich mich mit den frühen Skivereinen und den Touren im Tal befasste. Später, als ich 2008 zu einer internationalen skihistorischen Tagung in Mammoth Lakes, Kalifornien, eingeladen wurde, durfte ich über Hemingway und das Montafon sprechen. Das war damals meine erste große internationale Präsentation, und seitdem begleitet mich das Thema.

NEUE am Sonntag: Warum hat sich Ernest Hemingway in den 1920er-Jahren ausgerechnet das Montafon als Ziel auserkoren?

Brugger: Hemingway war damals ein junger, aufstrebender Schriftsteller, der von einem amerikanischen Künstler, Bertram Hartmann, auf das Montafon aufmerksam gemacht wurde. Dieser hatte das Tal zuvor besucht und empfahl es Hemingway als erschwingliche Alternative zur Schweiz. Hemingway war zuvor schon in Italien und der Schweiz Skifahren, wollte aber einen längeren Aufenthalt planen. Am 20. Dezember 1924 kam er schließlich mit seiner ersten Frau Hadley und ihrem Sohn John, den er „Bumpy“ nannte, in Schruns an. Sie quartierten sich im Gasthaus Taube ein und blieben bis Ostern. Das Montafon war damals für Hemingway ideal: Er konnte mit seinen Dollar hartes Geld ausgeben und lebte wie ein König – in einer Zeit, in der die Inflation Österreichs die lokale Bevölkerung stark belastete.

NEUE am Sonntag: Wie hat Hemingway seine Zeit im Montafon verbracht?

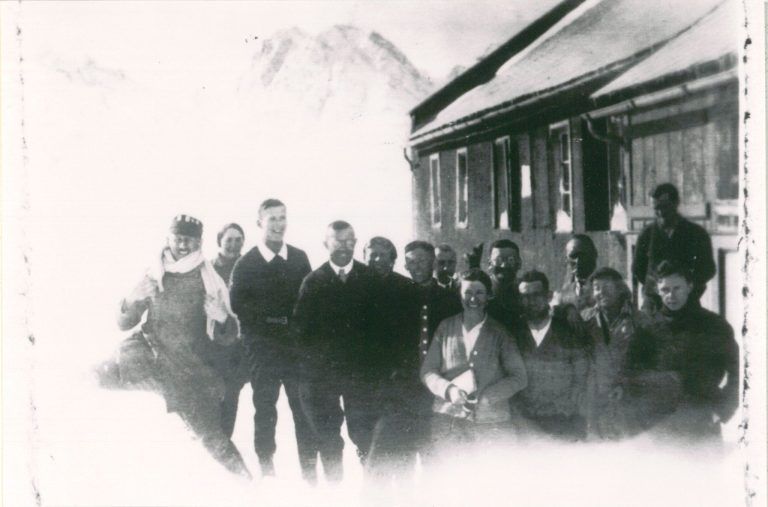

Brugger: Sein Aufenthalt war eine Mischung aus Abenteuer, Gesellschaft und literarischem Schaffen. Hemingway war damals Anfang zwanzig und auf der Suche nach Erlebnissen, die er in seine Werke einfließen lassen konnte. Tagsüber unternahm er Skitouren mit dem lokalen Skilehrer Walther Lent, kämpfte sich durch die schneebedeckte Landschaft, und abends war er regelmäßig in geselliger Runde in der Taube zu finden. Dort gab es Pokerrunden mit dem Wirt Paul Nels, dem Polizeikommandanten und anderen lokalen Persönlichkeiten. Diese Abende, kombiniert mit seinem Faible für Kirschschnaps, trugen ihm den humorvollen Spitznamen „schwarzer Kirsch trinkender Christus“ ein. Auch die Jagd im Gauertal gehörte zu seinen Aktivitäten. Hemingway war ein Draufgänger und Abenteurer, der immer das Extreme suchte. Diese Erlebnisse sind in mehreren seiner Werke verewigt, wie etwa in „Schnee am Kilimandscharo“.

NEUE am Sonntag: Gab es in seinen Schriften konkrete Hinweise auf das Montafon?

Brugger: Ja, Hemingways Verbindung zum Montafon findet sich in verschiedenen literarischen Werken. In „Paris – Ein Fest fürs Leben“ beschreibt er unter anderem die Anreise nach Schruns, auch wenn er dabei etwas durcheinander kommt, und seine Erlebnisse in der Silvretta. In „Schnee am Kilimandscharo“ verarbeitet er die Erinnerungen an das Skifahren und die Jagd in der Region. Besonders eindrücklich ist eine Passage, in der er die Montafoner Träger beschreibt, die sein Gepäck auf das Madlenerhaus schleppten. Diese rauen, mundartlich sprechenden Bergbauern beschreibt er mit einer Mischung aus Respekt und Faszination.

NEUE am Sonntag: Sie haben erwähnt, dass Hemingways Aufenthalte fast in Vergessenheit geraten waren. Wie wurde das Thema wiederentdeckt?

Brugger: Lange Zeit wusste man im Montafon wenig über die Bedeutung dieses berühmten Gastes. Erst durch die Arbeit von Günther Wolf und die internationale Hemingway-Konferenz 1988 rückte das Thema wieder ins Bewusstsein. Seitdem gibt es immer wieder Veranstaltungen und Publikationen, die sich mit Hemingway und dem Montafon beschäftigen.

NEUE am Sonntag: Wie war die Reaktion der Montafoner auf den berühmten Gast?

Brugger: Das ist interessant, denn zu Hemingways Lebzeiten wusste hier kaum jemand, wer er wirklich war. Für die Einheimischen war er einfach „der Amerikaner in der Taube“. Es dauerte viele Jahre, bis die Bedeutung seines Aufenthalts erkannt wurde. Als die internationale Hemingway-Gesellschaft 1988 ihre Konferenz in Schruns abhielt, begann das Montafon sich stärker mit diesem Erbe zu identifizieren. Heute gibt es einen Gästebucheintrag in der Taube, ein Denkmal und immer wieder Veranstaltungen, die an Hemingway erinnern.

NEUE am Sonntag: Das Denkmal sorgte jedoch auch für Kontroversen, oder?

Brugger: Absolut. Das Hemingway-Denkmal, das ursprünglich am Kirchplatz in Schruns aufgestellt werden sollte, stieß auf Widerstand. Hintergrund war ein Brief Hemingways, in dem er am Ende seines Lebens schrieb, er habe im Zweiten Weltkrieg eigenhändig 122 Nazis getötet. Das löste eine Debatte aus, ob man jemandem, der solche Behauptungen aufstellt, ein Denkmal setzen könne. Nach hitzigen Leserbriefdiskussionen wurde das Denkmal schließlich an den Rand des Ortszentrums versetzt. Diese Auseinandersetzung zeigt auch die zwiespältige Wahrnehmung Hemingways – als Abenteurer, Literat und streitbare Persönlichkeit.

NEUE am Sonntag: Wie wird Hemingway heute im Montafon gesehen?

Brugger: Die Meinungen sind gespalten. Manche empfinden die Beschäftigung mit Hemingway als Überstrapazierung eines Themas, während andere ihn als wichtigen kulturellen Botschafter sehen. International ist das Interesse nach wie vor groß. Besonders amerikanische Besucher sind fasziniert, wenn sie erfahren, dass Hemingway hier war. Während meiner Vorträge habe ich erlebt, wie begeistert Gäste darauf reagieren, dass der berühmte Literat im Montafon gelebt und gearbeitet hat.

NEUE am Sonntag: War Hemingways Zeit hier rein positiv oder auch mit Konflikten behaftet?

Brugger: Beides. Einerseits genoss er die Ruhe und Natur des Montafons. Andererseits brachte er auch sein turbulentes Privatleben mit. Im zweiten Winter, 1925/26, kam Pauline Pfeiffer, die spätere zweite Frau Hemingways, nach Schruns. Es gibt Anekdoten, die schildern, wie Hemingways damalige Frau Hadley und Pauline sich anfangs gut verstanden, doch Hemingways Affäre mit Pauline sorgte für Spannungen. Diese Dynamik spiegelte sich später auch in Hemingways Werken wider.

Zur Person

Andreas Brugger (44) stammt aus Tschagguns. Der promovierte Historiker unterrichtet am Gymnasium Bludenz Englisch und Geschichte und beschäftigt sich als Archivar der Montafoner Museen u. a. mit den Spuren von Ernest Hemingway. Sein Lieblingszitat des berühmten Schriftstellers, aus „Paris – ein Fest fürs Leben (Seite 306)“:

„Die Skier der Träger waren kurz, und sie trugen schwere Lasten. Wir wetteiferten miteinander, wer mit den schwersten Lasten steigen konnte, aber niemand konnte sich mit den Trägern messen, untersetzten, mürrischen Bauern, die nur Montafoner Dialekt sprachen und wie Packpferde stetig emporstiegen, und oben, wo man die Alpenvereinshütte auf einer Felsplatte neben dem schneebedeckten Gletscher errichtet hatte, entluden sie sich ihrer Lasten gegen die steinerne Mauer der Hütte, forderten mehr Geld als den vorher abgemachten Preis und schossen, nachdem sie einen Vergleich zustande gebracht hatten, wie Gnome auf ihren kurzen Skiern hinunter und außer Sicht.“

Aufgrund Ihrer Datenschutzeinstellungen wird an dieser Stelle kein Inhalt von Iframely angezeigt.

(NEUE am Sonntag)