Eine neue Baukultur für die Metropolregion Rheintal gefordert

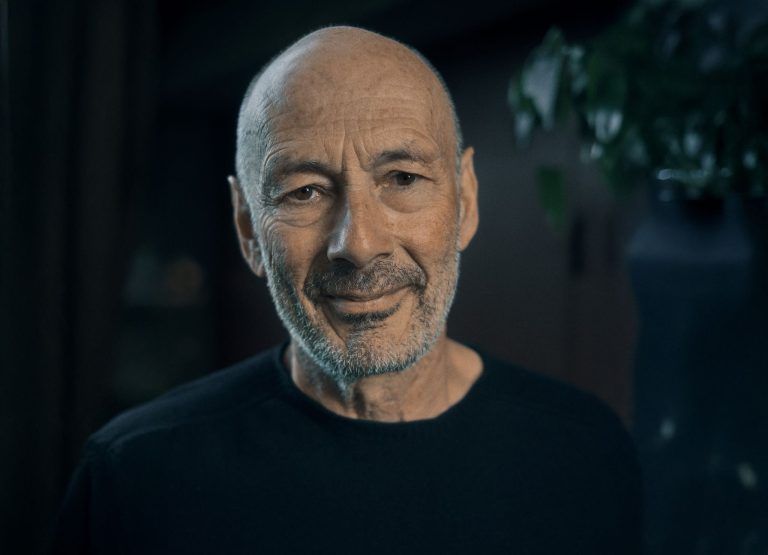

Architekt Roland Gnaiger ließ sich in den 1980er- und 1990er-Jahren in über 150 Fernsehbeiträgen des ORF Vorarlberg, „Plus-Minus“, ohne Scheuklappen über Bauprojekte in Vorarlberg aus. Jetzt fordert er eine neue Baukultur.

Von Kurt Bereuter

neue-redaktion@neue.at

“Plus” stand für die vorbildhaften Architekturbeispiele und das „Minus“ für jene Projekte, die besser so nicht gebaut hätten werden sollen. In dieser Reihe gelang es, Architektur abseits der Professionalisten in Diskussion zu bringen und hatte bildenden Charakter für die Baukultur in Vorarlberg. Auch wenn Mancher sein Projekt lieber nicht dort gesehen hätte. Gnaiger war immer wichtig, Landschaft und Ökologie, umwelt- und landschaftsgerechtes Bauen in den Fokus zu stellen.

Auf Einladung vom „Verein Bodenfreiheit“ referierte Roland Gnaiger im Arbeiterkammersaal in Feldkirch über das Zerstörungs- und das Heilungspotential des Bauens. Bauen ist per se schon keine ökologische Tätigkeit und hat darüber hinaus immer einen prägenden Einfluss, nicht nur auf die umgebende Landschaft, sondern auch auf die umgebenden sozialen Räume, also auf die Kultur. In diesem Sinne kann Architektur förderlich, neutral oder hinderlich sein. Auf alle Fälle gelte es, unsere Lebensräume nachhaltig zu gestalten: ökologisch und sozial.

Mehr Unordnung als Ordnung

Bauen ist immer ein Spannungsverhältnis von Abgrenzung und Einbettung, von Schutzfunktion und der Wunde, die jeder Bau in die Natur schlage. Umso wichtiger sei es, die Räume zwischen den Gebäuden sorgsam zu beachten, denn letztlich gehe es um ein fragiles Gleichgewicht und in diesen Zwischenräumen könne sinngebender sozialer Raum entstehen. Gnaiger: „Gedankenlose Flächennutzung wird zur Bodenverschwendung und schafft ideen-, acht- und lieblos gestaltete Siedlungsräume.“ Eine fehlgeleitete Raumordnung habe so in einer bloßen Ansammlung von Gebäuden mehr Unordnung als Ordnung gestiftet.

Die Metropolregion Rheintal

Die Europäische Union habe das Rheintal als Metropolregion eingestuft, vergleichbar mit Großstädten, wo Lebens- und Arbeitsräume innerhalb kurzer Wege liegen würden. Aber dem Rheintal fehle ein historischer Kern, die Dichte im Vergleich zu Städten und vor allem die Ordnung. Gnaiger: „Das Rheintal ist mehr das, was man bei großen Städten Speckgürtel nennt. Nicht Stadt und nicht mehr Land, also eher Stadtland.“ Es fehle die gedankenvolle Raumplanung und das zeige sich an einem belanglosen Nebeneinander von Gebäuden und Flächen. Aus der Zersiedelung müsste eine Siedlung entstehen, indem Lücken geschlossen werden und versprengte Einzelteile zu einem Ensemble geformt werden.

„Eine fehlgeleitete Raumplanung stiftet mehr Unordnung als Ordnung.“

Roland Gnaiger, Architekt

Raumplanung hat ihr Ziel verfehlt

Die in den 1960er-Jahren begründete Raumplanung in Vorarlberg sei von einem viel stärkeren Bevölkerungswachstum ausgegangen und habe versucht den einsetzenden Bauboom in geordnete Bahnen zu lenken. Aber sie habe kein Bild von Räumen entwickelt, sondern sich zu einem Feld von Interessenskonflikten und habe Flächen lediglich „organisiert“, was weder den Raum- noch den Lebensqualitäten in diesem Raum gerecht werde. Gnaiger: „Heute stehen wir vor der Pflicht zu einem ökologischen und kulturellen Wiederaufbau, der an die baukulturelle Leistung vergangener Epochen anschließt.“

“Wie kommen wir da wieder raus?”

Gnaiger betonte, dass Bauen immer zwischen Beschützen von Menschen und Zerstören von Natur stattfand. Aber mittlerweile habe sich Bauen als Selbstschutz in einen naturbedrohenden Aggressor verwandelt. Nachhaltig sei nämlich das, was sich aus größerer zeitlicher und räumlicher Distanz als richtig, nützlich und förderlich erweise – zumindest als nicht schädlich für Mensch und Natur. Von einer „Kultur des Bauens“ könne so in der jüngeren Vergangenheit keine Rede sein. Gefordert sei jetzt eine nachhaltige Bestandsnutzung, also Sanieren statt Abreißen, die Aktivierung von Leerstand und mindergenutzten Gebäuden, das Füllen von Lücken zwischen den Häusern, das Nutzen der Höhe und damit eine Nachverdichtung auf bestehenden Flächen, aber auch die Stärkung von Zentren und das Umschwenken auf neue Mobilitätsmöglichkeiten. Gnaiger: „Um den Menschen die Städte zurückzugeben, müssen wir sie vom privaten Auto befreien.

Vorbild Großstadt

Und jene Flächen, die wir dadurch zurückgewinnen, müssten wir für die Biodiversität in Siedlungen und Städten nützen. Also Parkanlagen statt Parkplätzen, Bäume statt Markisen, Hecke statt Zaun und Wiese statt Rasen. Gnaiger: „Große Städte gehen unserem Rheintal hier entschlossen voraus, an solchen Metropolen könnte sich unsere Metropolregion orientieren.“ Die Qualität von Siedlungen entspringe auch aus dem Raum zwischen den Gebäuden, dem müssten wir uns verstärkt widmen. Diese Räume seinen nicht nur ein beiläufiges Nebenprodukt des Bauens, sondern könnten zu sinngebenden, ökologisch wertvollen sozialen Räumen werden. Gnaiger bezeichnete diese Tätigkeit als „Raumkunst“. Ohne die sei Bauen zynisch, banal oder sogar brutal. Ein neues Verhältnis zu Bauen und Natur sei vonnöten und unverzichtbar, wenn wir da wieder rauskommen wollen.