Weihnachten nach dem

Zweiten Weltkrieg

Nach Kriegsende beginnt der Wiederaufbau Vorarlbergs. Zu Weihnachten herrschen aber noch Hunger und Not, auch wenn es heitere Momente gibt.

Nach der Befreiung Vorarlbergs von der NS-Herrschaft im April 1945 lag das Land im Gegensatz zu anderen Teilen Europas zwar nicht in Trümmern, hatte aber, wie der Rest des Kontinents, an allen Ecken und Enden mit Versorgungsengpässen zu kämpfen. Das Weihnachtsfest 1945 war daher von verschiedensten Entbehrungen geprägt.

Obwohl man selbst nicht viel hatte, leistete das Land Hilfe für 2000 Wiener Kinder, die in der Weihnachtszeit zur Versorgung in den Westen geschickt wurden, nachdem die Ernährungslage im Osten noch schlechter war. Das lag auch daran, dass Vorarlberg verhältnismäßig großzügige Hilfslieferungen aus der Schweiz und Liechtenstein, aber auch von der französischen Besatzungsmacht erhielt.

Mangel an Brennstoff

Obwohl nur verhältnismäßig wenige Gebäude den Kampfhandlungen der letzten Kriegstage zum Opfer gefallen waren – dies betraf vor allem Bregenz – war die Wohnsituation auch vor Weihnachten 1945 aus mehreren Gründen angespannt. Das Protokoll einer Lustenauer Gemeindevertretungssitzung gibt über die Gründe Auskunft: „Die Wohnungsverhältnisse im Ort sind nach wie vor katastrophal, umso mehr, als die Besatzung eine große Anzahl von Wohnungen requiriert hat und die Versorgung mit Brennmaterial die denkbar schlechteste ist.“ In wenigen Wochen würden die Brennmaterialien gänzlich aufgebraucht sein, befürchtete man. Die Vorarlberger Bevölkerung musste sogar aufgerufen werden, das Wasser aus den, wegen des Brennstoffmangels nicht verwendbaren Zentralheizungen zu entleeren, da ansonsten die Rohre gefrieren und bersten könnten. Das Problem war allerdings gesamtösterreichischer Natur, was auch die berühmte Radioansprache des kurz vor Weihnachten ernannten ersten Bundeskanzlers der Zweiten Republik, Leopold Figl, verdeutlichte – auch wenn die bekannte Aufnahme eine Rekonstruktion aus den 60ern ist. Der darin gefallene Satz „Wir haben nichts.“ war keine Übertreibung. Das Land war in praktisch allen lebenswichtigen Angelegenheiten auf die Hilfe des Auslands angewiesen.

Diebstähle und Tauschhandel

Die wirtschaftlich angespannten Verhältnisse führten zu diversen kriminellen Aktivitäten, von denen Schmuggel und Schwarzhandel die wohl häufigsten waren. Auch der Wucher war allgegenwärtig. Es befanden sich hohe Mengen an deutschen Reichsmarknoten im Umlauf, eine Währungsreform stand noch aus. Grundnahrungsmittel erhielt man aber ohnehin nur mit Lebensmittelmarken. Die Bevölkerung wurde jedoch angehalten, etwa Preise für Textilwaren, die nicht den Vorgaben der Behörden entsprachen, unter Zusicherung der Anonymität an die Gendarmerie zu melden. Vereinzelt kam es auch zu Diebstählen. Ein Herr aus Lustenau wurde beispielsweise kurz vor Weihnachten 1945 Opfer eines besonderen Verbrechens: Ihm wurden drei Polsterbezüge „bestickt mit dem Vorarlberger Wappen und Du Ländle meine teure Heimat“ entwendet. Etwaigen Hinweisgebern bot er per Inserat im Gemeindeblatt „gute Belohnung in Geld oder Tabak“. Tabak hatte damals, wie in vielen Krisen davor und danach, den Status einer Zweitwährung erlangt. Zigaretten unterlagen keiner Inflation, waren als kleiner Luxus allgemein gefragt, leicht zu transportieren und zu schmuggeln, was es einfach machte, sie gegen so ziemlich alles andere einzutauschen. Aber auch abseits davon blühte der Tauschhandel. Wer Brennholz besaß, suchte nach Lebensmitteln und umgekehrt. Eine Vorarlberger Schule bat die Bevölkerung um Bereitstellung von alten Liederbüchern – jene der NS-Zeit konnten aus guten Gründen nicht mehr weiterverwendet werden.

Demokratie und Besatzung

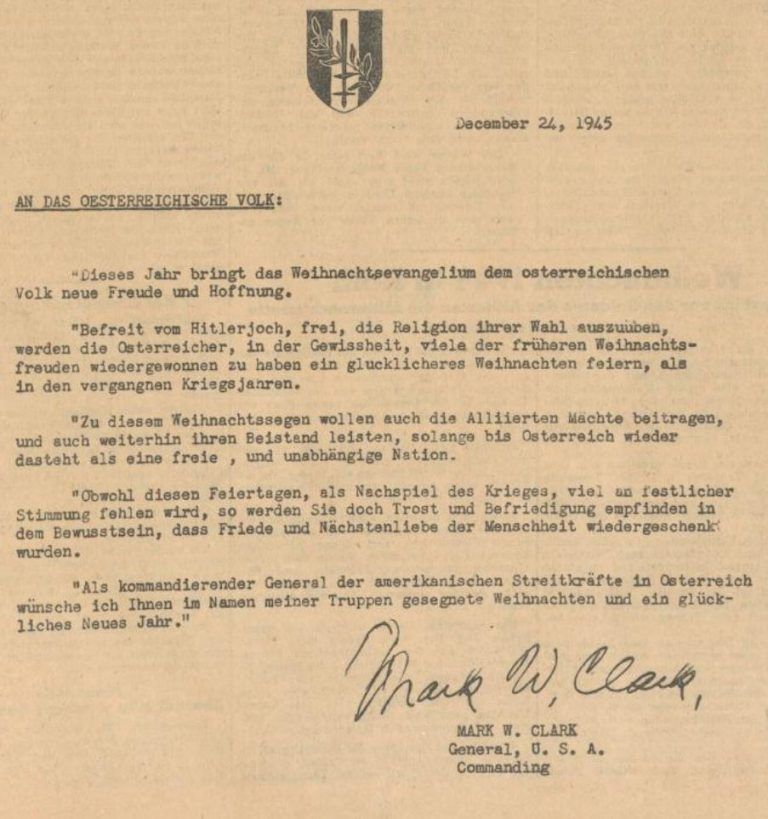

Die Weihnachtszeit 1945 brachte auch die demokratische Wiedergeburt des Landes. Der Vorarlberger Landtag trat nach seiner Wahl am 11. Dezemer erstmals wieder zusammen und setzte die alte Landesverfassung von 1923 erneut in Kraft. Der Nationalrat tagte am 19. Dezember, am folgenden Tag wurde Karl Renner von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt und ernannte am 21. Dezember Figl zum Kanzler einer Konzentrationsregierung aus ÖVP, SPÖ und KPÖ. Die tatsächliche Macht lag jedoch noch bei den Besatzungsmächten. Die in Vorarlberg stationierten Franzosen hatten neben vielen Marokkanern auch das österreichische Freiheitsbataillon ins Ländle verlegt. Die aus Österreichern bestehende Einheit, die gegen Hitlerdeutschland gekämpft hatte, wurde zur Sicherung der Grenze eingesetzt.

Lange andauernder Mangel

Kurz vor Weihnachten erließen die Franzosen eine eher heitere und vermutlich nicht sehr streng verfolgte Mahnung an die heimischen Eltern. Man habe feststellen müssen, so der Platzkommandant von Lustenau, dass sich immer wieder Kinder mit Schlittschuhen von Militärfahrzeugen mitziehen ließen, und wolle „die Eltern davon in Kenntnis setzen, dass bei solchen Unfällen der Fahrer von Verantwortung freigesprochen wird. Kinder, welche bei diesem Unfug angetroffen werden, werden ab 25. Dezember von der Militär-Behörde in Verwahrung genommen und nur gegen Entrichtung einer Geldstrafe freigelassen.“

Nach Weihnachten verschlechterte sich die Lebensmittelversorgung allerdings noch einmal. „Von Dezember 1945 bis Mai 1946 verschlechterte sich die Ernährungslage drastisch“, so der Feldkircher Stadtarchivar Christoph Volaucnik in einem Beitrag über die Nachkriegszeit. Die Mangellage blieb über die folgenden Jahre erhalten und besserte sich erst ab den 1950ern deutlich. Zu Weih-nachten 1946 musste die Schweiz erneut Mehl ins hungernde Vorarlberg liefern. Außerdem gab es Sonderrationen weiterer Lebensmittel. „Zu Weihnachten 1947 gab es zwar eine Sonderabgabe von Speck, dafür fehlten Mehl und Zucker, die Basis für Weihnachtsbäckereien“, beschreibt Volaucnik die damaligen Probleme.