Zehn Jahre Gravitationswellen

2015 gelang der Astrophysik mit „Ligo“ ein Meilenstein. Nach der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher wurden Gravitationswellen beobachtet. Der junge Forschungszweig wächst seither rasant.

Von Robert Seeberger

neue-redaktion@neue.at

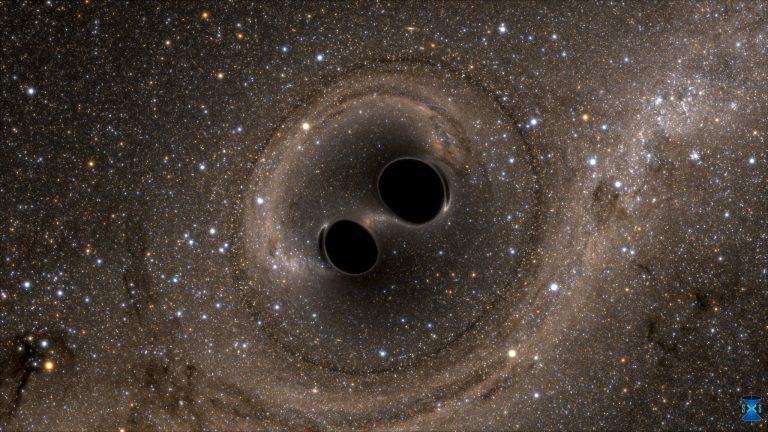

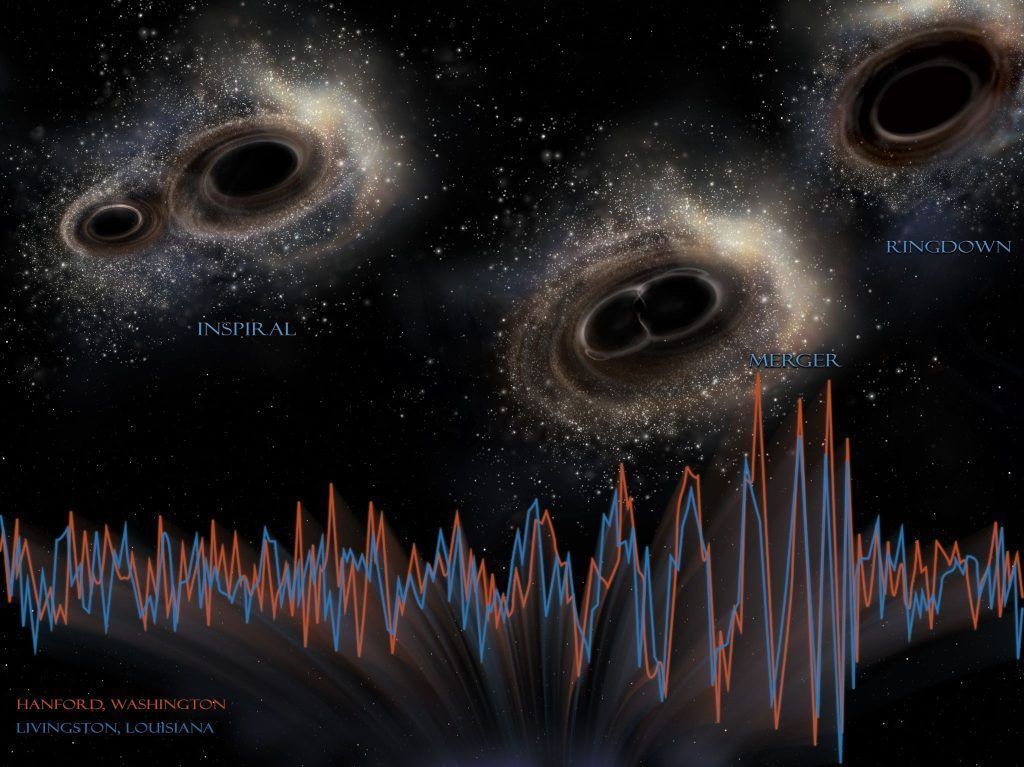

Am 14. September waren es genau zehn Jahre, als ein hochpräzises, neues Observatorium ein Signal, das nur eine fünftel Sekunde dauerte, erfasste. Es wurde als Zittern der Raumzeit bezeichnet und war die Folge der Verschmelzung zweier Schwarzer Löcher. Das eine hatte 29 Sonnenmassen, das andere 36. Jedes Schwarze Loch ist durch seinen Schwarzschild Radius gekennzeichnet. Innerhalb dieses Radius ist die Schwerkraft so stark, dass nicht einmal Licht entweichen kann. Die kollidierenden Schwarzen Löcher hatten Schwarzschildradien von 87 bzw. 108 Kilometern. Ein Vergleich mit der Sonne: Mit ihrem Radius von 700.000 Kilometern müsste man sie auf zirka drei Kilometer zusammendrücken, damit sie zum Schwarzen Loch würde. Die Bedeutung von GW150914 (GW steht für Gravitationswelle und die Ziffern stehen für das Nachweisdatum) wird durch die präzise Angabe des Zeitpunkts betont. Um 9.50 Uhr Weltzeit wurde das Signal beim Livingston Detektor in den USA und sieben Millisekunden später beim 3000 Kilometer entfernten Hanford Detektor registriert. Die Quelle der Gravitationswelle liegt in einer Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahren. In Hannover, Pisa und Hida (Japan) stehen weitere Gravitationswellen-Detektoren, die GW150914 registrierten. Das Nobelpreiskomitee erkannte die Bedeutung und würdigte die Entdeckung bereits im Jahre 2017.

Neues Fenster zum Universum

Schön, alles gesagt, könnte man meinen. Aber was ist eigentlich eine Gravitationswelle? Astronomen gewinnen ihre Erkenntnisse über das Universum, indem sich den Himmel genau betrachten. Ab 1609 standen immer bessere optische Fernrohre zur Verfügung. Heute sind Spiegeldurchmesser von zehn Metern fast schon normal und in Chile ist ein 39-Meter-Teleskpop im Bau. Sichtbares Licht ist nur ein schmaler Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Sukzessive wurden Observatorien für Wellen im Radio-, Infrarot-, Ultraviolett-, Röntgen- und Gammabereich errichtet. Etliche dieser Geräte arbeiten als Weltraumobservatorien, da die Erdatmosphäre die Signale verschlucken würde. Phantastische Gerätschaften wie zum Beispiel das Gaia Observatorium wurden 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt positioniert, wo sie ungestört arbeiten können. Doch die Gravitationswellen sind etwas grundsätzlich anderes. Es sind Störungen der Raumgeometrie, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Stark beschleunigte Massen erzeugen diese Art von Wellen. Damit öffnet sich für die Forscher ein von elektromagnetischen Wellen völlig unabhängiges Informationsfenster.

Schwerkraft

Schauen wir ein bisschen genauer hin: Bekannt sind die Schwerkraftgesetze von Isaac Newton, die besagen, dass sich Massen anziehen. Albert Einstein hat mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie eine bessere Beschreibung der Schwerkraft, die auch für große Massen und große Beschleunigungen richtig bleibt, gefunden. 1915 hatte er Gravitationswellen vorhergesagt und gemeint, dass sie messtechnisch nicht erfassbar sind. Tatsächlich hat es genau 100 Jahre bis zum ersten Nachweis gedauert.

“Ligo” und die Zukunft

“Ligo” steht für „Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory“. Mit einem Laserinterferometer von vier Kilometer Armlänge werden die minimalen Distanzänderungen gemessen. Eine Gravitationswelle ändert den Abstand zwischen Sonne und Erde gerade um einen Atomdurchmesser. Derzeit wird alle drei Tage ein binäres Schwarzes Loch gemessen. Die Qualität von “Ligo” verbessert sich weiter. Zudem wird der „Cosmic Explorer“ gebaut, der 100.000 Verschmelzungen pro Jahr messen soll. Auch ein Interferometer im Weltall mit einer Million Kilometer Lauflänge des Laserstrahls soll gebaut werden, sofern das Projekt finanzierbar bleibt.