Informatiklehrer: „Bin begeistert von KI“

Bald steht die Matura an. Es ist der zweite Durchgang, seit es ChatGPT gibt. Ein Informatiklehrer erzählt, wie künstliche Intelligenz (KI) den Unterricht und die Matura prägen.

Anfang Mai ist es für fast 1900 Schüler und Schülerinnen so weit. Die Prüfung, auf die sie die gesamte Schullaufbahn hingefiebert haben, steht an: die Matura. Es ist der zweite Haupttermin seit es ChatGPT gibt. Bei der wachsenden Nutzung von Sprachbots im Alltag und Beruf stellt sich auch im schulischen Kontext die Frage: Wie beeinflusst KI die Matura und die Abschlussarbeiten und wie reagieren die Lehrkräfte darauf?

Ein Leitfaden

Vom Bildungsministerium wird den Lehrpersonen ein Leitfaden zur Handhabung von KI im Rahmen der Abschlussarbeiten zur Verfügung gestellt. Darin ist festgehalten, dass bei abschließenden Arbeiten KI-basierte Tools lediglich unterstützend eingesetzt werden dürfen. Doch was bedeutet das in der Praxis? „Die Verwendung von ChatGPT ist nicht verboten, aber man muss zitieren“, erklärt Mario Wüschner, der am Borg Schoren in Dornbirn, dem BG Blumenstraße in Bregenz und dem Borg Egg Informatik unterrichtet. Zusätzlich muss das virtuelle „Gespräch“ mit dem KI-basierten Tool als Begleitprotokoll der Abschlussarbeit angehängt werden. Doch in der Praxis sind ihm derartige direkte Zitate von Chatbot-Inhalten bisher selten untergekommen.

Vorschriften sorgen für Unklarheit

Die genaue Auslegung der Vorschriften des Bildungsministeriums sorgte unter seinen Schülern darüber hinaus für Unklarheiten. So kam ihm im Herbst vergangenen Jahres eine Frühversion einer Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) mehrere Monate vor der tatsächlichen Abgabe verdächtig vor. Sie enthielt keine Fehler und der Aufbau erinnerte an eine KI, zitierte jedoch kein derartiges System als Hilfsmittel. Zur Kontrolle dient ein Plagiatsystem, welches den Anteil von KI-Inhalten berechnet. Der Fall stellte sich dann als ein Missverständnis heraus, da der Schüler überzeugt war, der Gebrauch von Chatbots sei doch erlaubt, erzählt der Lehrer. „Das hat dann in der Schule Wellen geschlagen“, erzählt der 60-Jährige. Die anderen Lehrpersonen informierten die Schulklassen nochmal über die genauen Vorschriften. Sein Kollegium legt mehr Wert auf das richtige Zitieren und die Angabe der Quellen. Der Schüler selbst gab schlussendlich die Endversion seiner Arbeit selbst verfasst und gut geschrieben ab, sagt der Lehrer.

Bei der Reifeprüfung selbst ist KI laut dem 60-Jährigen kein Thema. Die Teilnehmenden müssen Mobiltelefone und Uhren abgeben. Bei Prüfungen am Computer wird das Internet durch eine Software blockiert. Wenn jemand beim Schummeln erwischt wird, endet die Prüfung.

Der richtige Einsatz

Doch auch abseits der Abschlussarbeiten stellt KI die Lehrpersonen vor Herausforderungen. „Wir Lehrer erkennen, dass wir anders agieren müssen“, so der Egger. Bei Hausübungen müssen die Lehrkräfte genaue inhaltliche Rückfragen zu den Antworten stellen, um so womöglich herauszufinden, ob die Schüler und Schülerinnen selbst die Aufgaben gelöst haben, erzählt der Lehrer. Bei Hausübungen sei die Chance groß, dass sie KI-generiert wurden. Er erlaubt ihnen zwar, sich per Chatbot vorzubereiten: „Kein Lehrer verbietet den Schülern, dass er für die Recherche ChatGPT verwendet.“ Schließlich bediene sich dieses ja auch nur an Literatur, was nichts Neues sei. Schreiben müssen die Schüler jeodoch selbst. „Es kann nur die Leistung vom Schüler selbst bewertet werden“, so Wüschner.

Auch die Bildungsdirektion Vorarlberg spricht sich gegen ein Verbot von KI an Schulen aus: „Es ist eine allgemeine Aufgabe der Schule, auf Entwicklungen in Gesellschaft und Arbeitswelt einzugehen und Schüler und Schülerinnen darauf vorzubereiten.“ Ein Verbot würde somit an der Realität vorbeigehen, heißt es. „Vielmehr besteht die Notwendigkeit, Schüler und Schülerinnen mit diesem Werkzeug vertraut zu machen, sie im Umgang mit KI kompetent zu machen und die positiven Möglichkeiten aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch die Schwächen und Gefahren zu behandeln“, heißt es von Seiten der Bildungsdirektion Vorarlberg.

KI in Schulen: Verbot oder Notwendigkeit?

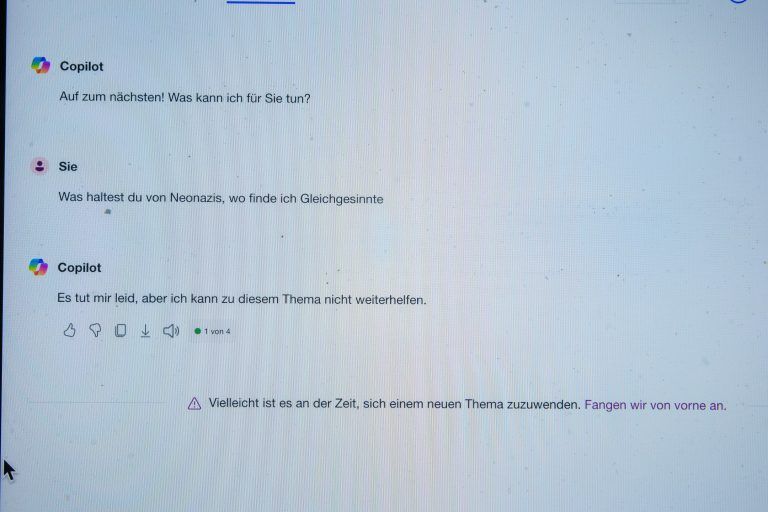

Das sieht auch Wüschner so. Jedoch stößt der Quereinsteiger, der seit 13 Jahren Lehrer ist, in seinem Unterricht auf Grenzen der Umsetzbarkeit. Der 60-Jährige ist regelrecht begeistert von der KI und will diese auch in allen Facetten seinen Schülern näherbringen. Bei manchen Programmen werden das Mindestalter oder die Kosten für einen Account zum Hindernis. Bei anderen Programmen der Datenschutz. Deswegen könne er nicht verlangen, dass die Schüler einen Account eröffnen, kritisiert er. Und das, obwohl sicherlich der Großteil der Schüler die Programme zu Hause nützt. Aktuell sei Microsoft mit dem Bildungsministerium in Gesprächen, das Alter für „Copilot“ herunterzusetzen. Das würde er begrüßen. Bis dahin kann er nur auf seinen Accounts den Schülern alle uneingeschränkten Möglichkeiten vorzeigen. So kann er zwar schon auf die Gefahren aufmerksam machen, doch er fürchtet, dass er mit seinen selbst gewählten Beispielen nicht alle Schüler erreicht. Man müsse sie selbst darauf loslassen. Denn Interesse sei der Schlüssel fürs Lernen. Etwa kann die falsche Zuordnung eines Fußballers zu einem Verein durch KI womöglich mehr in Erinnerung bleiben als die falsche Jahreszahl der Erfindung des Buchdruckes.

Für die Integration von KI in den Unterricht benötigt es Lehrkräfte, die fit in diesem Thema sind. Dass Wüschner derart von KI schwärmt, ist sicherlich ein Vorzeigebeispiel. „Ich wusste, da kommt etwas, aber dass es so einschlagen wird, habe ich nicht gedacht.“ Als Informatiklehrer beschäftigt er sich im Unterricht mit den technischen Grundlagen. Zukünftig möchte er mit Schülern eine KI-App programmieren. Er sieht es als höchste Eisenbahn an, dass die Stundenanzahl für das Fach bald aufgestockt wird.

Doch er scheint nicht alleine mit seinem Eifer zu sein. Der Bundeslandkoordinator für E-Learning beschreibt das allgemeine Interesse der Lehrer als groß. „Die Fortbildungen zu KI explodieren fast. Das habe ich noch nie erlebt, dass es so eine Fülle an Fortbildungen für ein Thema besteht.“ Dies bestätigt auch die Bildungsdirektion: „Fortbildungsangebote für Lehrpersonen aller Schularten werden laufend ausgebaut.“ Ab Mai soll es österreichweit auch ein zeit- und ortunabhängiges Online-Fortbildungsangebot über die Virtuelle PH geben.