Der Astronom in Castel Gandolfo

Der Sommersitz des Papstes beherbergt eine Sternwarte.

Idyllisch gelegen in den Albaner Bergen liegt das Städtchen Castel Gandolfo. Circa 25 Kilometer südöstlich von Rom hatten hier die Päpste für lange Zeit ihren Sommersitz. Erst Papst Franziskus verzichtete auf die Residenz mit dem großartigen Blick auf den Albaner See. Die Papstwohnung ist heute ein öffentlich zugängliches Museum. Im Ostflügel von Castel Gandolfo leben Jesuiten, die sowohl Theologie also auch Astrophysik studiert haben. Hier ist der Sitz der berühmten „Specola Vaticana“, der Vatikanischen Sternwarte.

Sternwarte für Kalenderreform

Sternwarte in Rom in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die jesuitischen Astronomen hatten den Auftrag, den Julianischen Kalender zu überarbeiten, denn er driftete immer weiter vom Sonnenjahr weg. Nach dem alten Kalender begann im 16. Jahrhundert der Frühling am 11. März und das Osterdatum passte nicht mehr. Bekanntlich wurde die Reform durch eine verfeinerte Schaltjahrregelung erreicht.

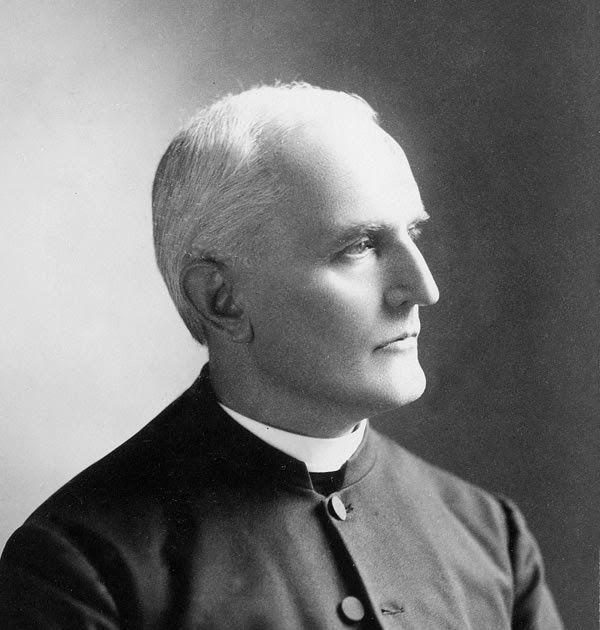

Angelo Secchi (1818–1878) war einer der bekanntesten Leiter der Vatikan-Sternwarte. Er erforschte die Sonnenkorona und die unterschiedlichen Spektren zahlreicher heller Sterne. Mit Prismen zerlegte er das Sternenlicht in seine Spektralfarben und identifizierte chemische Elemente in Sternatmosphären. Er gilt als Wegbereiter der Spektralanalyse von Sternen. Zu seinen Ehren erhielten ein Mondkrater, ein Gebirgszug auf dem Mond sowie ein Asteroid die Bezeichnung Secchi.

Als die künstlichen Lichter aufkamen und die Himmelsbeobachtung immer schwieriger wurde, teilte die Vatikan-Sternwarte das Schicksal vieler wissenschaftlicher Observatorien und wechselte 1930 den Standort nach Castel Gandolfo. Das Spitzenteleskop des Vatikans steht heute in Arizona auf dem Mount Graham in 3200 Meter Seehöhe. In Castel Gandolfo findet heuer die 18. Sommerschule für angehende Astrophysiker statt. Der Autor dieser Zeilen durfte im Jahre 1990 mit Kolleginnen und Kollegen aus über 20 Nationen einen Monat lang Astrophysik vom Feinsten genießen. Forscher aus den USA und hauseigene Astrophysiker, die gleichzeitig Theologen sind, waren unsere Professoren. Als Österreicher wurde ich sofort nach Johann Georg Hagen, einem ehemaligen Direktor der Vatikanischen Sternwarte gefragt.

Ehrung für Vorarlberger

Der Vatikan und Hagens Geburtsstadt Bregenz halten die Erinnerung an den Astrophysiker aufrecht. Im Februar 2023 vergab die Internationale Astronomische Union Namen für einige Kleinplaneten. Nach der Entdeckung erhielten sie nur provisorische Bezeichnungen. Erst wenn die Bahnen besser bekannt sind, können auf Vorschlag Namen vergeben werden. „Johannhagen“ ist einer von 30 Kleinplaneten, die nach Jesuiten benannt wurden. Hagen ist auch als 55 Kilometer großer Krater auf der Rückseite des Mondes verewigt.

An Hagens Geburtshaus in der Kaiserstraße 8 in Bregenz erinnert eine Tafel an seine Verdienste um die veränderlichen Sterne. Johann Georg Hagen absolvierte die Stella Matutina in Feldkirch und studierte Mathematik und Astronomie in Deutschland. 1888 wurde Hagen Leiter der Sternwarte von Washington. Von 1906 bis zu seinem Tode 1930 war er Direktor der Vatikan-Sternwarte. „(562971) Johannhagen“ ist weder von freiem Auge noch mit einem Fernglas auffindbar. Er ist ein kleinerer Himmelskörper zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter. Ceres ist mit knapp 1000 Kilometer der größte der Kleinplaneten und mit einem Fernglas und einer guten Suchkarte im Sternbild „Haar der Berenike“ als Lichtpünktchen zu sehen.

Robert Seeberger