Wie man Käfigeier erkennt

Beim Kauf von bunten Eiern gibt es einiges zu beachten. Doch warum färben wir sie, und wie geht der Prozess vom Huhn zum Osterei?

Schon ab dem Feiertag Heilige Dreikönige beginnt die Ostereiersaison. Eier liegen dann schon ab Jänner gekocht und in allen leuchtenden Farben in den Supermarktregalen. Ursprünglich hat das Brauchtum, Eier bunt zu färben, im Mittelalter begonnen. Damals wurde während der Fastenzeit noch strikt auf Eier verzichtet. Wer als Selbstversorger Hühner zu Hause hielt, kochte die Eier, um sie haltbar zu machen und färbte sie jede Woche in einer anderen Farbe, um später zu erkennen, wie alt diese sind, wie der Obmann des Vorarlberger Geflügelwirtschaftsverbands, Michael Natter, erzählt.

Heute wird das durch das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Packung und den Kühlschrank nicht mehr benötigt. Doch die Tradition, die leuchtenden Farben und die Tatsache, dass man selbst nicht den Eierkocher anwerfen muss, laden im Supermarkt immer noch dazu ein, zuzugreifen. Aber bei der Wahl der Eier sollten Käufer bei bunten Exemplaren besonders die Augen offen halten, damit nicht versehentlich welche aus Käfighaltung aus dem Ausland im Einkaufskorb landen. Normalerweise gibt das Herkunftsland einen Hinweis auf die dort erlaubten Haltungsformen. Denn in Österreich ist seit 2020 jegliche Käfighaltung verboten, in der EU ist immer noch eine bestimmte Art der Käfighaltung mit mehr Platz als die traditionelle, nämlich „ausgestattete Käfige“, erlaubt, wie der Verein „Land Schafft Leben“ informiert. Allein in Österreich würden 1,4 Millionen Eier importiert. Schätzungen würden davon ausgehen, dass weltweit immer noch rund 90 Prozent aller Legehennen in Käfigen gehalten werden.

Keine Kennzeichnungspflicht

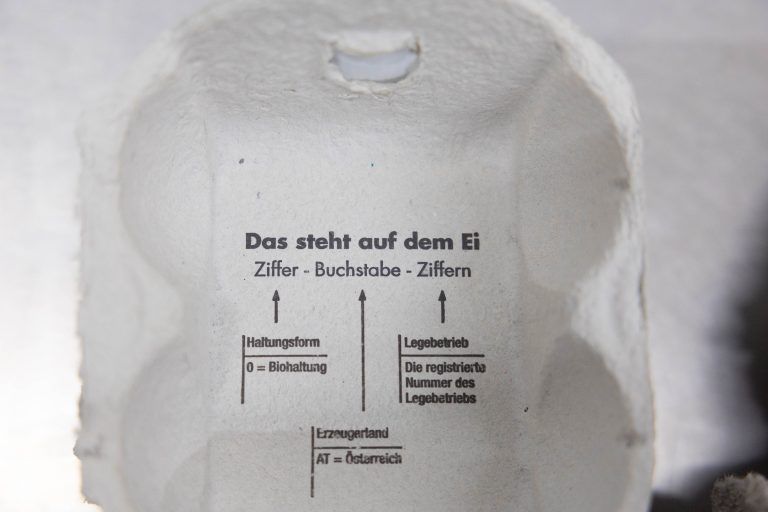

Auf verlässlich abgedruckte Angaben kann sich der Käufer bei Ostereiern jedoch nicht verlassen. Denn wenn diese gekocht sind, gelten sie als Eiprodukte, also als verarbeitet. Und verarbeitete Eier unterscheiden sich von rohen Eiern in den Richtlinien laut der „Ages“ insofern, dass sie nicht mit der Haltungsform und dem Erzeugungsbetrieb gekennzeichnet werden müssen. Bei im Handel erhältlichen rohen Eiern müssen die einzelnen Eier auf der Schale mit einem Code und dem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen sein. Aus dem Code sind sowohl das Herkunftsland, die Haltungsform und der Hersteller ersichtlich.

Falls er mal vorhanden war, ist der Code der rohen Eier womöglich durch die Farbe nicht mehr leserlich. So kann der Käufer nur dann sicher sein, dass es sich nicht womöglich um ein Ei aus Käfighaltung aus dem Ausland handelt, wenn der Hersteller freiwillig die Angaben auf der Packung abdruckt. Wer in einer Bäckerei oder am Marktstand lose Eier kauft, kann nicht einmal auf diese Infos zurückgreifen. Natter empfiehlt Käufern, die keinesfalls versteckte Ostereier aus Käfighaltung kaufen wollen, auf das Ländle-Ei-Gütesiegel zu achten, weil diese zu 100 Prozent aus Vorarlberg stammen würden. Bei losen Eiern rät er dazu, den Verkäufer um genaue Auskunft zu bitten. Dazu sei dieser verpflichtet.

Das Risiko von versteckten Käfighaltungseiern besteht nicht nur bei Ostereiern, sondern stellt generell bei verarbeiteten Eiern ein Problem dar. „Es gibt viele versteckte Käfighaltungseier in Fertigprodukten“, erzählt der Landwirt Bertram Martin vom Martinshof in Buch. Er betont, dass, wenn Martinshof auf Nudel- oder Ostereierpackungen stehe, diese auch aus Vorarlberg kommen. Hingegen Deklarierungen wie „Frisch vom Bauern“ auf dem Karton würde nicht garantieren, dass sie aus Freilandhaltung stammen. Bei Teigwaren etwa muss nur der Eieranteil in Prozent angegeben werden. „Es gibt viele versteckte Käfigeier in Fertigprodukten“, warnt Martin.

Wer Eier von in Vorarlberg gehaltenen Hühnern kauft, bekommt zwei verschiedene Haltungsformen. 60 Prozent der Eier in Vorarlberg sind laut Natter Freiland- und Bioeier, und 40 Prozent machen die Eier aus Bodenhaltung aus. Vorarlberg ist in Sachen Eier zu 55 Prozent Selbstversorger, österreichweit ist diese Zahl hingegen höher: 96 bis 98 Prozent macht in Österreich der Selbstversorgeranteil aus. Zwei Prozent der österreichischen Legehennen befinden sich nach Angaben von „Land Schafft Leben“ in Vorarlberg.

Aber auch wenn Vorarlberger Ostereier gekauft werden, wurden die Eier nicht hier gefärbt. In Vorarlberg gibt es nämlich keinen Standort dafür. Färbereien sind laut Natter hauptsächlich im Osten Österreichs angesiedelt, da dort die großen Geflügelställe und Verpackungsanlagen sind und sich das Färben erst ab einer großen Menge wirtschaftlich rechnet. Dafür sind die Vorarlberger Geflügelbetriebe zu klein. Am Martinshof legt man Wert auf noch kleinere Betriebe, als die Regeln für Biobauern vorschreiben, wo der Kunde transparent Einblicke in die Haltung am Hof haben kann. In Buch werden etwa 2700 Hühner gehalten, jeweils nochmals so viele sind bei den zehn Vorarlberger Bauernhöfen, die eine Kooperation mit dem Martinshof haben. Dabei ist jeder der Höfe in einer ähnlichen Größenordnung. Ein Huhn dort legt im Jahr 270 bis 280 Eier und bleibt etwa 13 bis 16 Legemonate, bevor es lebendig an Privatkunden für den Garten oder als Fleisch an den Supermarkt verkauft wird. Die Eier sind je nach Alter des Huhns unterschiedlich groß und werden durch eine Maschine nach Gewicht sortiert, bevor sie verkauft werden.

Waschanlage für Eier

Da je nach Saison die Nachfrage nach Eiern unterschiedlich groß ist, wird der Überschuss im Sommer am Martinshof zu Nudeln verarbeitet. So kann Abfall verhindert werden. Die Nachfrage würde nach Ostern nachlassen und erst nach der Urlaubs- und Grillzeit im Sommer wieder steigen, wenn Leute wieder anfangen würden, Kuchen zu backen. „Zwei Tage nach Ostern ist der Hunger gestillt“, so Martin.

In der Zeit bis dahin werden die Eier vom Martinshof in den Färbeanlagen in Aulendorf in Deutschland gefärbt. Der Bauer höchstpersönlich fährt die Eier in eine Färberei eine Stunde über der Grenze. Dort werden sie in einer Anlage am Fließband 18 Minuten lang durch einen 93 Grad heißen Wasserdampf transportiert. Da sie nicht wie sonst bei 100 Grad gekocht werden, ist dies schonender. Nach dem Dampfbad wandern sie über Pinsel mit Farbe. Martin vergleicht dies mit einer Autowaschanlage. Teilweise werden so manche Stellen mehrmals bemalt, was ein marmoriertes Muster ergibt. Richtig geputzt werden sie aber nicht, da dies durch Risse in der Schale die Haltbarkeit vermindern würde.

Gekocht werden die Eier nicht ganz frisch – der Schälbarkeit wegen. Um verzweifelte Kunden zu vermeiden, die beim Schälen Schwierigkeiten haben, werden sie zuerst fünf Tage gelagert. Wer frische Eier erkennen will, soll auf die Luftkammer achten, die ist bei frischen Eiern klein.