Ein eigenartiger Stern in der nördlichen Krone

Das Verhalten des veränderlichen Sterns ist so selten und seltsam, dass man bis heute an ihm forscht.

Sterne, die ihre Helligkeit verändern, sind den Beobachtern schon früh aufgefallen. Meist verlaufen die Schwankungen in regelmäßigen Abständen. Grob gesagt kann man zwei Mechanismen unterscheiden: Wenn ein Stern seinen Durchmesser verändert, so ändert sich im selben Takt die Helligkeit. Denn eine große Sternoberfläche bedeutet auch eine hohe Leuchtkraft und umgekehrt.

Delta Cepheiden gehören zu dieser Klasse der pulsationsveränderlichen Sterne. Der Prototyp dieses Sterns ändert seine Helligkeit um zirka eine Größenklasse in einem konstanten Rhythmus von 5,37 Tagen. Andere Cepheiden haben Pulsations- und damit Helligkeitsperioden zwischen einem und 130 Tagen. Jede Periode ist eindeutig einer absoluten Leuchtkraft des Sterns zuzuordnen. Diese Perioden-Leuchtkraft-Beziehung hat die Cepheiden zu verlässlichen Distanzanzeigern gemacht. Der zweite Mechanismus, der zu einer Helligkeitsschwankung bei Sternen führt, ist die gegenseitige Bedeckung von zwei oder mehreren Sternen. Verständlicherweise ändert sich die Helligkeit, wenn zwei Sterne von uns aus gesehen in einer Linie sind und etwas später knapp nebeneinander liegen. Die Untersuchung von Sternen, die sich gegenseitig umkreisen, hat mehrere interessante Ergebnisse gebracht. Zum Beispiel kann bei sehr engen Begleitern Materie zwischen den Sternen ausgetauscht werden und so zusätzlich zu Helligkeitsausbrüchen führen.

Die Katalogsterne

R Corona Borealis ist ein Stern sechster Größe, also bei guten Sichtverhältnissen gerade noch von freiem Auge zu erkennen. Im Katalog von Friedrich Wilhelm Argelander erhielt er Ende des 18. Jahrhunderts diese Bezeichnung. Seit gut 200 Jahren bereiten seine Helligkeitsschwankungen den Astronomen Kopfzerbrechen. Aus historisch bedingten Gründen wird der erste in einem Sternbild entdeckte Veränderliche mit R, der zweite mit S und so weiter bezeichnet.

Nach Einbruch der Dunkelheit fällt 60 Grad hoch am Südhimmel der helle Stern Arkturus im Sternbild Bärenhüter auf. Etwas östlich davon und noch ein bisschen höher am Himmel ist eine Schalen- oder kronenförmige Anordnung von sieben helleren Sternen zu sehen. Das Sternbild heißt Nördliche Krone oder Corona Borealis. Im Innenbereich der Krone sind mehrere Sterne – jedenfalls mit einem Fernglas – zu erkennen. Einer davon ist R Corona Borealis (R CrB). Monatelang, manchmal sogar jahrelang leuchtet der Stern ziemlich genau mit sechs Magnituden. Unverhofft, innerhalb von drei bis fünf Wochen sinkt seine Helligkeit aber in zwei bis drei Stufen auf die 15. Magnitude ab. Nur mit großen Teleskopen kann man R CrB in diesen Phasen noch sehen, denn er reduziert seine Helligkeit auf ein Zehntausendstel. Irgendwann erlangt er aber wieder seine ursprüngliche Helligkeit zurück.

Der Sternenruß

Spektralanalysen haben gezeigt, dass die äußere Schicht des Sterns aus 90 Prozent Helium und neun Prozent Kohlenstoff besteht. Der geringe Rest teilt sich auf mehrere Elemente auf. Aus seiner kleinen Masse – sie beträgt zirka 90 Prozent der Sonnenmasse – und der 19.000-fachen Sonnenleuchtkraft ergibt sich, dass R CrB ein Riesenstern sein muss.

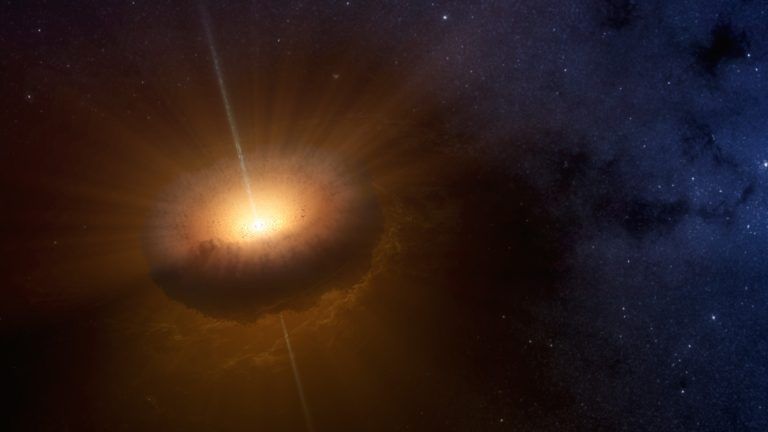

Der alternde Stern beginnt seine Hüllen abzublasen, er stößt dabei Ruß in Form von Kohlenstoff aus. Die Rußwolken verdecken unregelmäßig unsere Sicht auf seine Oberfläche. Die Bestandteile der äußeren Schicht werden mit der Verschmelzung zweier Weißen Zwergsterne erklärt. Man vermutet, dass höchstens jeder 200-millionste Stern der Galaxis so spezielle Eigenschaften hat.

Robert Seeberger