Karrieren von Astrophysikerinnen

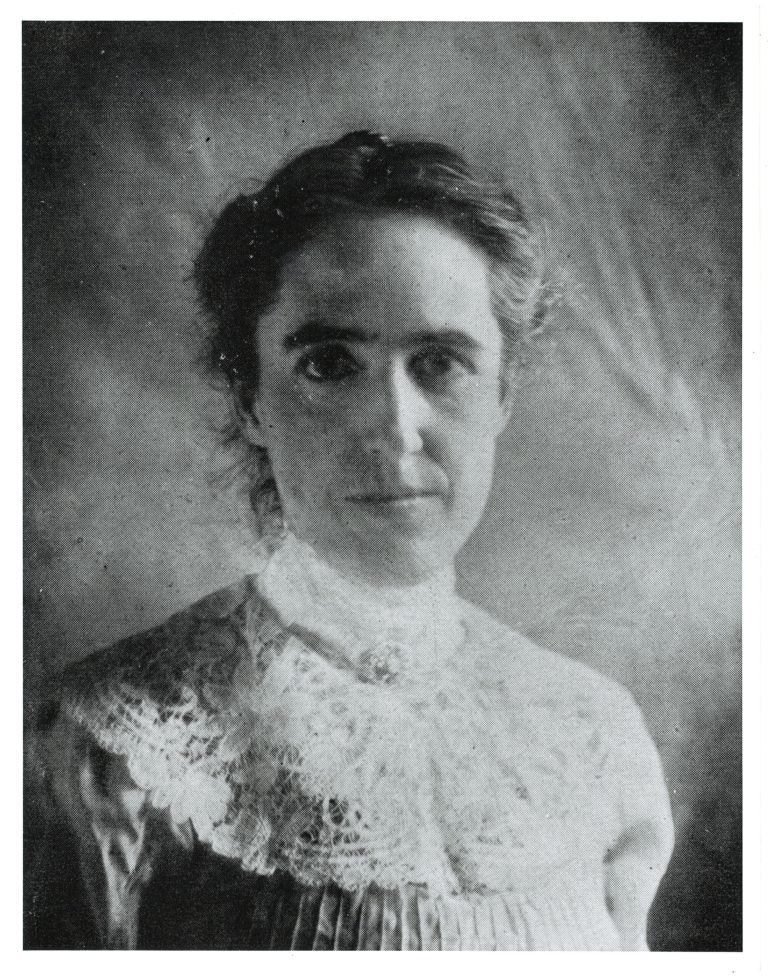

Nur vier Frauen haben seit 1901 einen Nobelpreis gewonnen. Für ihre weitreichende Entdeckung hätte Henrietta Swan Leavitt den Preis sicherlich verdient.

Jedes Jahr am 11. Februar wird der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft begangen. Er soll Frauen ermutigen, den Weg der Wissenschaft zu beschreiten. Der Anteil der Frauen in der Wissenschaft ist seit den 1980er-Jahren stark gestiegen, allerdings hängt die Quote stark von der Fachrichtung und der Höhe der Karrierestufe ab. An der Universität Innsbruck liegt der Frauenanteil in MINT-Fächern bei 38 Prozent und in den Sozialwissenschaften bei 52 Prozent. Die Bedeutung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wird heute zu Recht betont. Als Astrophysiker ist man mit Elementen all dieser Fachrichtungen vertraut. Mathematik und Informatik sind wesentliche Werkzeuge für Astrophysiker.

Nobelpreis

Die Bedeutung der Technik in der Astronomie kann exemplarisch mit wenigen Schlagworten belegt werden: Erfindung des Fernrohrs, Weltraumteleskope, Raumfahrttechnik et cetera. Die höchste Stufe der wissenschaftlichen Würdigung ist sicherlich der Nobelpreis. Von 224 Laureaten in der Physik wurde nur vier Frauen die Auszeichnung zuteil. Forschungen aus der Kosmologie und der Astrophysik hat das Komitee lange Zeit gar nicht berücksichtigt. Das darf weder für Frauen noch für Männer ein Grund sein, die Astronomie zu meiden. Das Thema ist hochspannend und erfüllend. Nach der Forscherlaufbahn ist die Tür zu anderen Berufen wie in der IT, der Industrie, als Versicherungsmathematiker oder als Lehrperson offen. Die Benachteiligung von Frauen bei der Verleihung von Physik-Nobelpreisen hat der britische Autor Ben Moore in seinem Buch „Sternenstaub: die Geschichte von 42 nie verliehenen Nobelpreisen“ drastisch aufgezeigt.

Veränderliche Helligkeit

Um 1900 waren Frauen in Harvard nicht als Studentinnen zugelassen und durften auch keine Teleskope bedienen. Die Fotografie nahm damals Einzug in die Astronomie. Die langweilige Aufgabe, von tausenden Sternen auf Fotoplatten die Helligkeit zu messen, übertrug man schlecht und teilweise gar nicht bezahlten Frauen. Henrietta Swan Leavitt fand 2000 Sterne mit veränderlicher Helligkeit. 1912 entdeckte sie, dass schwächere Sterne in rascherer Folge die Helligkeit ändern als leuchtkräftige. Die Distanz zu nahe gelegenen Cepheiden, wie man diese Sterne nach einem Prototyp im Sternbild Cepheus nennt, kann mit anderen Verfahren wie der Parallaxenmethode gemessen werden. Aus der Periode entfernter Sterne und deren scheinbarer Helligkeit lässt sich die Distanz bestimmen.

Leavitts Gesetz

Edward Pickering, Direktor der Sternwarte, veröffentlichte Leavitts Entdeckung als seine eigene. Harlow Shapley nutzte ein 60-Zoll-Teleskop am Mount Wilson und wandte Leavitts Methode an, um die Größe der Milchstraße zu vermessen. Edwin Hubble bestimmte 1925 mit Leavitts Methode am Mount Palomar die Entfernung zur Andromeda-Galaxie. Die Entdeckerin wurde jeweils nur ganz am Rande erwähnt. Eigentlich sollte die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung „Leavitts Gesetz“ heißen. Leavitts Forschungsarbeit ermöglichte eine Berechnung der Größe unserer Milchstraße und die Vermessung der Entfernungen zu fernen Galaxien. Im Nachruf auf die große Entdeckerin, der von einem Harvard-Kollegen verfasst wurde, liest man von menschlichen Tugenden wie Loyalität und einer sonnigen Natur, doch mit keinem Wort werden ihre wissenschaftlichen Verdienste gewürdigt. „Verehrte Miss Leavitt, Ihre bewundernswerte Entdeckung … hat mich so tief beeindruckt, dass ich ernsthaft geneigt bin, sie für den Nobelpreis für Physik 1926 vorzuschlagen“. Diese Zeilen eines Mathematikers kamen zu spät, er wusste nicht, dass Leavitt 1921 an Krebs verstarb.

von Robert Seeberger