Gewaltiges Schwarzes Loch entdeckt

Die europäische Südsternwarte hat vor wenigen Tagen von der Entdeckung eines Schwarzen Lochs in nur 2000 Lichtjahren berichtet. Gaia BH3 besitzt die 33-fache Masse der Sonne.

Von Robert Seeberger

Diese Meldung ist in mehrerlei Hinsicht spannend und handelt von wahren Giganten des Universums, die vor nicht allzu langer Zeit zum Genre der Science Fiction gehörten. Die angesehene Fachzeitschrift „Astronomy & Astrophysics (A&A)“ berichtet sachlich und nüchtern über die Entdeckung und erwähnt bereits im Titel die Rolle von Gaia, dem neuen Astrometrie-Satelliten, der die Positionen von Himmelskörpern extrem genau vermisst. Erdgebundene Großteleskope wie das VLT in Chile haben Details der Entdeckung betätigt.

Internationalität

Die Zeiten, in denen ein Professor X oder eine Professorin Y an einer Sternwarte Beobachtungen angestellt und gemeinsam mit einem Assistenten die Ergebnisse der Fachöffentlichkeit vorgestellt haben, sind längst vorbei. Der Artikel in A&A ist ein „Letter to the editor“, also eine Kurzmitteilung an den Herausgeber der Zeitschrift, und umfasst 23 Seiten. Nach den ersten eineinhalb Seiten, auf denen mehr als 300 Autoren aus aller Welt namentlich aufgezählt werden, ist die Geschichte auf knapp sechs Seiten erzählt. Der Rest sind Zitate, Auflistungen der beteiligten Institute, Würdigungen von Kollegen und Institutionen sowie einige technische Daten. Auch Österreich ist mit dem Wiener Institut für Astrophysik als eines von 150 Instituten und mit zwei Autoren vertreten.

Sternbild Adler

Das Schwarze Loch befindet sich in der Gegend des Sternbilds Adler in 2000 Lichtjahren Entfernung. Schauen wir von Vorarlberg aus um zwei Uhr nachts zum Osthorizont, sehen wir das Sternbild aufgehen. Im Sommer wird es gemeinsam mit dem Schwan und der Leier dominant am Himmel stehen. Das ist nett zu wissen, aber ein Schwarzes Loch kann man nicht direkt beobachten – nicht mit freiem Auge und auch nicht mit den größten Teleskopen. Schwarze Löcher wurden zwar schon früh theoretisch vorhergesagt. Als John Archibald Wheeler 1967 die Bezeichnung Schwarzes Loch einführte, galt ihre Existenz als wahrscheinlich, aber ihr Nachweis gelang erst viel später.

Schwerkraft

Die Gravitation bindet alles an die Erdoberfläche, und erst wenn eine Rakete auf über 40.000 km/h beschleunigt, entweicht sie der irdischen Schwerkraft. Das ist eine Geschwindigkeit von elf Kilometern, oder einmal Bregenz–Dornbirn, in einer Sekunde. Je mehr Masse ein Körper hat, umso größer sind die erforderlichen Fluchtgeschwindigkeiten: bei der Sonne sind es 617 km/s und bei einem Schwarzen Loch über 300.000 km/s. Nicht einmal ein Lichtstrahl ist schnell genug, um einem Schwarzen Loch zu entweichen. Daher bleibt es dunkel und unsichtbar.

Massives Schwarzes Loch in unserer Milchstraße

Nur die ungeheure Schwerkraft verrät indirekt die Existenz der Giganten. In den 1990er-Jahren konnte man extrem beschleunigte Sterne im Zentrum unserer Galaxie nur durch ein Schwarzes Loch mit circa vier Millionen Sonnenmassen erklären. 2016 haben Gravitationswellen-Detektoren das Verschmelzen zweier Schwarzer Löcher angezeigt. Das 1919 publizierte „Foto“ eines Schwarzen Lochs in einer fernen Galaxie ist eine Montage von Radioteleskop-Daten aus aller Welt.

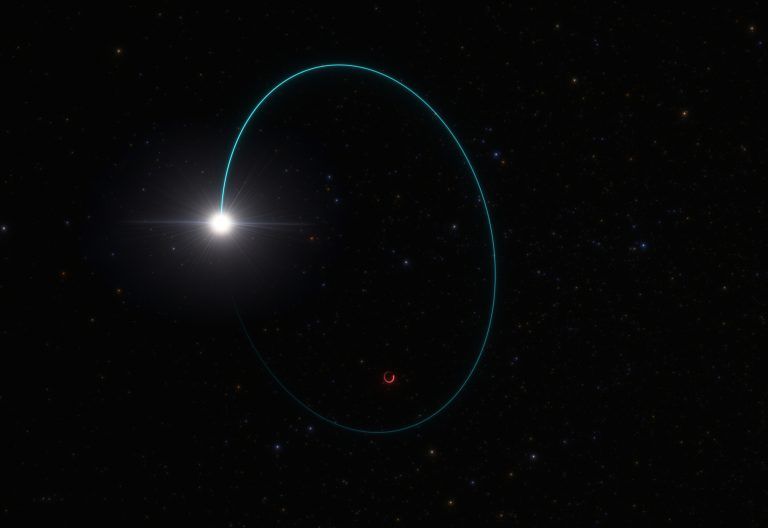

Die aktuellen Gaia-Messungen zeigen aus Wackelbewegungen eines Begleitsterns, dass in 2000 Lichtjahren Entfernung ein 33 Sonnenmassen schweres Schwarzes Loch ist. Stellare Schwarze Löcher sind meist nur ein Drittel so schwer. Die relative Nähe und die große Masse sind eine Besonderheit. Es ist das massivste Schwarze Loch unserer Milchstraße, das aus einem Stern entstanden ist. In anderen Galaxien sind ähnliche Objekte bekannt. Vermutlich bestehen die Vorläufersterne nur aus Wasserstoff und Helium und verlieren relativ wenig Masse, sodass in ihrer Schwarzen-Loch-Phase noch viel Materie vorhanden ist. Vielleicht lässt sich diese These am neu entdeckten, nahegelegenen Schwarzen Loch bestätigen.