Warum der Schule ein bisschen mehr Schweiz gut tun würde

43 Jahre arbeitete Klaus Amann aus Hörbranz als Lehrer, die letzten 23 Jahre in der Schweiz. Dort ist das Schulsystem etwas anders.

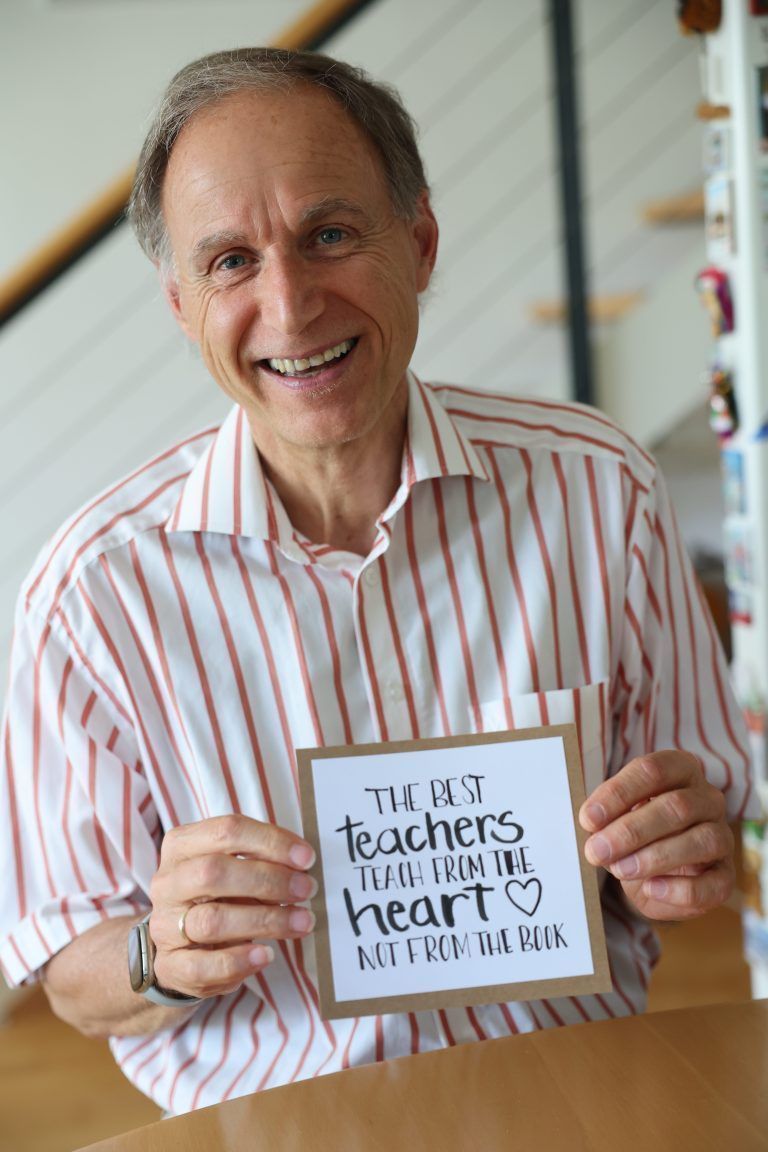

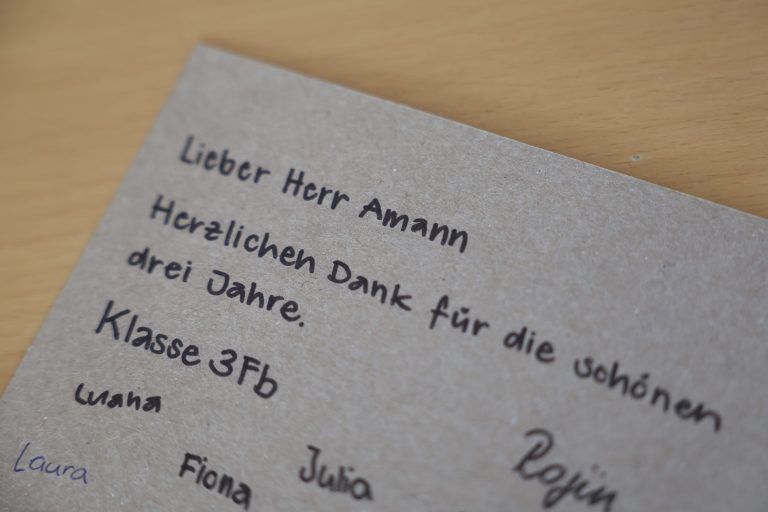

Klaus Amann (66) hätte im vergangenen Jahr in Pension gehen können, er hängte aber noch ein Jahr als Lehrer an der Kantonsschule Heerbrugg an. Vergangene Woche wurde er feierlich verabschiedet, in seiner Wohnung in Hörbranz stehen einige Geschenkkörbe.

An einem ist eine Geschenkkarte befestigt, auf der in Englisch steht: Die besten Lehrer unterrichten mit dem Herzen, nicht mit dem Buch. Im Gespräch mit dem zweifachen Familienvater ist seine Freude am Lehrer-Sein, aber auch am Fach Spanisch, das er am meisten unterrichtete, zu bemerken. Ziemlich gut findet er zudem das Schweizer Schulsystem. Die vergangenen 23 Jahre lehrte Klaus Amann an der Kantonsschule Heerbrugg. Bei uns würde die Schule als Oberstufe für 14- bis 18-Jährige bezeichnet werden, sie besteht vor allem aus Gymnasialklassen.

Klaus Amann studierte Musik, Englisch und Spanisch auf Lehramt an den Universitäten Innsbruck, Wien und Grinnell College, Iowa (USA). Diese Fächer unterrichtete er alle. Er stand in den USA am Lehrerpult, in Spanien, Österreich und in der Schweiz. Aus seiner Zeit in Spanien brachte er das von ihm verfasste Spanisch-Lehrbuch „Encuentros“ mit, das der Schulbuchverlag Cornelsen herausgab und heute noch als Standardwerk in deutschsprachigen Ländern gilt.

Kaum Spanischunterricht

Als der Lehrer Ende der 1990er-Jahre von Spanien nach Vorarlberg zurückkehrte und am BG Blumenstraße in Bregenz arbeitete, stand das Fach Spanisch hierzulande in kaum einer Schule am Stundenplan. Klaus Amann kam es deshalb sehr gelegen, als ihn im Jahr 2000 „der Ruf aus der Schweiz“ ereilte, wie er es ausdrückt. Er wurde gefragt, ob er die Spanisch-Klasse an der Kantonsschule Heerbrugg von einer Schweizer Bekannten übernehmen wolle. Das tat er, unterrichtete die ersten drei Jahre in der Schweiz und in Vorarlberg und wechselte schließlich ganz nach Heerbrugg. „Ich hatte einen langsamen Übergang und bin nicht blindlings und schon gar nicht des Geldes wegen in die Schweiz“, erzählt der Neo-Pensionist. Das würde Vorarlberger Lehrern, die im Nachbarland unterrichten, oft unterstellt, sagt er.

In der Schweiz fand Klaus Amann ein System vor, das ihn in vielen Punkten mehr ansprach als das österreichische. Nur wenige Kilometer vom Ländle entfernt, läuft Schule teilweise ganz anders ab. Sehr augenscheinlich ist das bei den Noten: Es gibt die Noten 1 bis 6, wobei 6 die beste Bewertung ist. 1 bis 3,5 sind negativ, 4 bis 6 positiv. In der Schweiz ist es üblich, halbe Noten zu vergeben, wie im vorigen Satz erwähnt, beispielsweise eine 3,5. „Am Anfang war das gewöhnungsbedürftig, ich brauchte einen Taschenrechner, um Noten zu erstellen. Aber: Mit diesem System kann ein Lehrer gerechter benoten. Die Note stimmt.“ In all seinen 23 Jahren in der Schweiz habe nie ein Schüler oder eine Schülerin rückgemeldet, dass die Beurteilung ungerecht oder willkürlich sei, und auch von den Eltern sei nie etwas in der Richtung beanstandet worden, berichtet Klaus Amann.

Die Eidgenossen kennen keine Wiederholungsprüfungen am Schulanfang, dort ist bereits Ende des Schuljahres klar, welche Schülerinnen und Schüler weiterkommen. „Das ist auch positiv für das Erstellen des Stundenplanes. In Österreich wissen die Direktorinnen und Direktoren am zweiten Abend der ersten Schulwoche, wenn die Wiederholungsprüfungen vorbei sind, wie groß die Klassen genau sind, und können erst dann den Stundenplan machen. In der Kantonsschule Heerbrugg steht der Stundenplan mit Schulende im Sommer“, sagt der Hörbranzer.

Andere Ferien

Apropos Schulende: „Die Schweizer Ferienordnung finde ich sehr sinnvoll.“ Sie variiert von Kanton zu Kanton und ist in St. Gallen folgendermaßen: Mitte August beginnt das Schuljahr, nach sieben Wochen Unterricht gibt es drei Wochen Herbstferien. Darauf folgen acht Wochen Unterricht und schließlich zwei Wochen Weihnachtsferien. Am Ende des Semesters stehen eine Woche Semesterferien an und im April zwei Wochen Frühlingsferien. Die Sommerferien dauern fünf Wochen. „Auf den ersten Blick ist das in Österreich unvorstellbar. Der große Vorteil dieser Ferienordnung ist aber, dass das ganze Jahr über kontinuierlich unterrichtet werden kann“, meint Klaus Amann. „Die Eltern sind auch sehr froh, weil sie von den fünf Wochen drei oder vier Urlaub nehmen und mit der Familie verbringen können.“ Aber die Schülerinnen und Schüler, blicken sie nicht neidvoll auf die neun Wochen jenseits der Grenze? „Ich habe das in Aufsätzen thematisiert, und niemand hat das so ausgedrückt. Den Schülerinnen und Schülern passt vor allem, dass sie im Herbst verreisen können“, antwortet der Schulbuchautor.

Gemeinsame Schule

Die Liste an Aufzählungen, was in der Schweiz anders und für Klaus Amann positiv ist, ist lang, an dieser Stelle sollen als Pluspunkte nur noch erwähnt werden: Das Image der Lehrpersonen ist besser, es gibt die gemeinsame Schule und in der Kantonsschule Heerbrugg Schwerpunktfächer, aber keine Supplierstunden. Das Gehaltsschema für Lehrpersonen ist in der Schweiz von Kanton zu Kanton unterschiedlich. „In Österreich verdient eine Lehrperson im Burgenland, wo ein Quadratmeter Boden 40 Euro kosten kann, genauso viel wie in Vorarlberg“, verdeutlicht der Pädagoge die Schweizer Vorteile.

Gefragt nach den Schwächen des eidgenössischen Systems überlegt Klaus Amann ein wenig und führt dann einen sehr speziellen Punkt an, der mit dem Probesemester an der Kantonsschule zu tun hat. Außerdem seien verschiedenste Sparmaßnahmen in den vergangenen Jahren störend gewesen. Und ja, auch in der Schweiz gibt es Lehrermangel, vor allem an den Primarschulen.

Auf die Frage, was in Österreich gegen den Lehrermangel getan werden könnte, sagt der Mann wohlüberlegt: „Es ist ein heikles Thema, einem ganzen Land etwas empfehlen zu wollen. Aber ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und sich zu informieren, was in anderen Ländern gut läuft, und das zu übernehmen, wäre sicher nicht schlecht.“